Если не монголы завоевали пол-мира Чингисхану… Тогда кто?

Сначала займемся так называемыми альтернативщиками и «ниспровергателями истории»… Постараемся понять, кто не ради хайпа и тиражей своей макулатуры — задается вполне резонными вопросами. Что-то исследует, сверяет источники, знаком с археологией.

Пытается осознать: каким гениальным человеком был Чингисхан (неграмотный разбойник и отщепенец)… За пару десятков лет отхватил себе, в личное пользование, полмира евразийского.Источник такого пытливого интереса: некритичная беллетристика, даже научная литература временами. Где многие свершения Чингисхана — описаны гипертрофированным возвышенным слогом, без обязательных подробностей, причинно-следственных связей и «суперпозиций»... Как могли затурканные китайцами и татарами, спокойные общинники степей Гоби — вместе собраться? Читаем: необыкновенные личные качества и харизма Темуджина помогли. Как опрокинули технически и материально продвинутые многомиллионные цивилизации? Так это… необыкновенные боевые качества и пассионарность. Воинов-монголов и лошадей особенно.

Иногда ответы на простые вопросы: когда, как, почему, откуда… Звучат со словами «повезло», «случай помог». Погоды стояли хорошие, травы навалом выросло для кочевых орд, Хорезм именно тогда сгнил до фундамента, Китай внезапно обессилел под курултай 1206 года, могущественные кипчаки-половцы разобщились до полного неузнавания друг друга… Ох, много чего непонятного.

Короче. Тридцать лет непрерывно пёрло лиху кочевому Чингисхана.

Как там его называли? «Гениальный дикарь»? Очень может быть, без шуток… А теперь будем искать в Великой Степи тех, кто мог вместе с ним ронять как кегли — народы, государства, империи… Раз в иго монголов никто не верит, других в подвалы вызывать будем, вопросы задавать, ага...

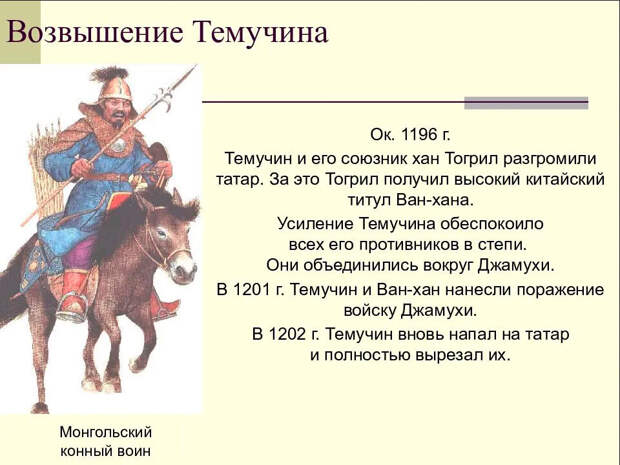

Монгольские роды

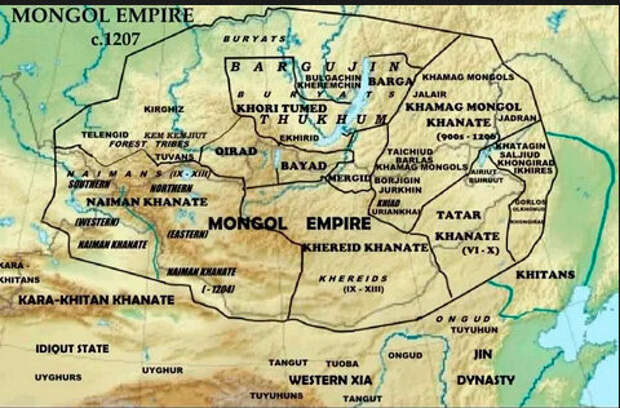

и племена, самые знаковые — это тайджиуты, барласы, уруты, мангуты, джаджираты и кият-борджигины. Чуть поодаль от них — «двоюродные» катакины и салджиуты. И с дюжину-другую мелочи всякой… Это базис, на который изначально мог опираться Чингисхан. Детально здесь что-то разобрать трудно. До Великого Хана, в его времена особенно — постоянно шло формирование новых родов и племен. Не закончилось и после смерти.

Миллион душ. Именно столько написал Рашид-ад Дин, говоря о численности монгольских племен нирун. Ого, делим на… ну не знаю. Но придется, поскольку они не поместились бы на той территории, что занимали. Главные кочевья находились в современной Северной (Северо-Восточной) Монголии. Частью — в Южном Забайкалье у рек Онон и Керулен. Несмотря на небольшие горные кряжи, это отличная степь для кочевника: влажная летом, сухая зимой.

Для круглогодичного кочевого скотоводства и тебеневки — местечко райское, хорошо понимаю многочисленные тоскливые мотивы походных монгольских песен. Есть по чему заскучать на чужбине… Но нирун были не единственными в тех краях. Их кочевья крепко стискивали три ближних, очень сильных соседа: татары, кераиты и меркиты.

Татары

со своими кочевьями занимали обширные территории чуть южнее и восточнее монгол. Сейчас это район озера Буир-Нур, реки Халхин-Гол, часть китайского автономного района «Внутренняя Монголия». Природные условия еще лучше, чем на Ононе и Керулене, идеальны — в предгорьях Хинганского хребта. Условия прямо-таки намекают — народ был куда многолюднее, сильнее и богаче монгол.

Одна проблема только — неспокойное соседство с китайской империей Цзинь. Татары в XII веке были расколоты. Одна часть прошла «окультуривание» великой цивилизацией, переняла многие обычаи и традиции соседа. Постоянно наемничала, торговала, находясь в политической зависимости от китайцев. Этих татар называли — «белыми». Они выступали союзниками киданьской Империи Ляо, потом — Джурчжэньской державы. Само собой, любви большой в Степи они не снискали. Вольные кочевники их тихо ненавидели.

Их собратья — «черные татары» и «дикие татары» (и «морские татары») — больше были похожи на монголов. Образом жизни, стойкостью традиций. Но культурой и общественным строем они отставали от всех крепко (общинники без племенной знати). Нелюбовью к «белым татарам» не страдали, часто выступали объединенными силами против Степи. Но и враждовали промеж себя знатно.

Если широко обозначить их политические позиции, они были явно чжурчжэньские. При Чингисхане, тогда еще просто Темуджине, в 90-е годы XII века — часть родов татар перешла на сторону будущего Великого Хана. Спасла себя от грядущего геноцида. Или посчитала — он полностью в своем праве «кровной мести» за подло убитого батюшку Есугея-багатура.

Этническая принадлежность татар — неясна, мгла времен. Самая главная причина…. китайцы, ага. Они ничтоже сумняшеся «татарами» прозывали в своих летописях и деловых документах чуть ли не всё население Великой Степи. Одно понятно — это были выходцы из общего пра-народа всех монгол «шивэй». В их этногенезе приняли участие тюрки и какие-то согдийские элементы. Название «татары» — получили во времена Жужаньского Каганата в IV-V веках. Скорее всего, так их называли тюрки, обозначая монгольского «чужака» (тат, тат-ар). Но версий других тоже много, не суть…

Самая большая трудность в «опознании» этническом татар — это их многоязычие, в чем почти безапелляционно уверен научный мир. Племенные группы «белых», «черных», «диких», «морских» (приморских) и еще можно по источникам дюжину наскрести «татар» — скорее всего, говорили на разных языках. Большинство — на тюркских степных суржиках. Кто граничил с монголами и кераитами — усердно учили их наречия. Вторым языком. Чтобы потом полностью перейти на монгольские диалекты. Одно понятно, ни с кем у татар не возникало языковых барьеров. Как так вышло — пусть лингвисты словари лопатят…

Судьба народа была незавидной. Темуджин свято верил: татары повинны в отравлении его отца Есугея-багатура. Отомстил люто, после разгрома 1202 года их объединенной коалиции — вырезал всех мужчин, подростков, мальчиков. Раздав по своим кочевьям женщин и детей, которые были ростом не выше колесной оси кибитки. Остальных перебил. Этот геноцид не отучил тюрок называть монгольские племена — «татарами».

В составе войск Чингисхана (те, кто вовремя перешел или помогал) они составляли авангарды туменов. Не потому что — сгнобить их хотел Великий Чингиз. Ставил вперед — по выдающимся боевым качествам. Он не сомневался в их верности. Так они и приехали во многие языки, вплоть до Руси и европ… «Татары идут!». Полная правда, их-то первыми видели, с первыми знакомились. По-добру или к своей смерти… по разному было. «Спасибо» большое им… за нелепый термин: «монголо-татарское иго»…

Меркиты.

Вот уж лихо, так лихо. Воинственные, неукротимые, свирепые в битве… Пираты степные. Кочевали севернее монгол, контролировали юго-западное Забайкалье. Происхождение туманно, много версий. Лев Гумилев относил их к самоедам, народам палеолитической эпохи (самодийская теория происхождения). Западная историография упрямо верит в их тюркское происхождение (Рубрука с Карпини начитались, ага). Академическая русская и советская наука уверена в их принадлежности к монгольской семье народов.

Не буду углубляться в аргументации нудные, не суть. Сам сторонник классической теории. Перемешавшиеся с кереитами и монголами-дарлекин — стали им родственным народом. В какой степени — Тэнгри только ведает.

Нам интересен другой аспект: взаимоотношения с монголами. Например, мама Темуджина — Оэлун (монголка из племени олхунут) — была выдана замуж за меркитского воина. Кстати, свадьба намечалась по обоюдному согласию молодых, любовь, ага. Но невесту умыкнул Есугэй-багатур, папа Темуджина. После этого эпизода, по легендам, род Борджигин стал персоной «нон-грата» для меркитов, мишенью для мести. Она состоялась, была похищена молодая жена Темуджина — Борте.

Когда будущий Великий Хан только-только начинал свой долгий путь к белому войлоку — стал мстить не за убийство папы татарам… нет. Он обрушился своим первым походом на меркитов. Взяв в долг у Ван-хана воинов-кереитов. Война с ними длилась долго. Они стали самыми последовательными врагами Темуджина, потом — Чингисхана. Первый степной геноцид прочувствовали на своей шкуре именно эти племена. Как там у Рашид-ад Дина:

«Чингис-хан постановил, чтобы никого из меркитов не оставляли в живых, а всех убивали, так как племя меркит было мятежное и воинственное и множество раз воевало с ним... Немногие оставшиеся в живых или пребывали тогда в утробах матери, или были скрыты у родственников».

В дальнейшем меркиты оставались едва ли не самыми стойкими врагами Чингисхана. Полностью их рассеять и сломить удалось только в 1215-1218 гг.., на границах Хорезма. Лучшие воеводы Чингиза — Субэдей и Джебе — разбили беглецов, их остатки откочевали к кипчакам-половцам, башкирам, прекратили свое существование единого когда-то народа. Как это бывает в Степи— часть родов вовремя перешла на сторону Темуджина. После изгнания монгол из Китая — даже успешно сформировали свой сильный клан в государстве Северный Юань…

Кереиты/кераиты.

Самый необычный народ тех мест. Кочевья его были на закат от монголов-нирун. На равнинах Центральной Монголии, от среднего течения Селенги до верховьев Керулена и Онона. Ханская ставка находилась в урочище Темный Бор, что на реке Толе. Говорили на каком-то диалекте монгольского, никто точно установить не может. Традициями и обычаями сильно отличались от коренных монголов. Имели письменность, законодательство, сильную армию и начальную государственность.

Первая и очевидная отличительная черта кереитов — их вера. В 1007 году хан Маргуз обратился к несторианскому митрополиту города Мерва с просьбой покрестить себя и народ. Ходатайство было исполнено в небывалых масштабах — через купели прошли почти 200 тысяч человек, чуть меньше половины всех кереитов. Так это или нет? Сомнительно, но христианизация была. В уклад народа проникали другие принципы общинности, появилась специфическая обрядность, продвигалась моногамия (хотя от наложниц не отказывались, хитрецы).

Сомневаюсь, что несторианство способно было глубоко укорениться в кереитах. Кочевой народ так-то… Такие субчики очень долго любое монотеистическое учение осознают, скитаясь по Степи непрерывно. Но всяко могло быть, при сильной государственности такие процессы кратно убыстряются. Этому могла способствовать и более высокая культура, чем у соседей по Великой Степи. Плюс — кереиты долго пребывали в неком едином национальном «протогосударстве». Прочном союзе племен с ханским единоначалием.

Они же и стали главными соратниками Монгольской Империи Чингисхана. Так же, как и монголы-нирун, ненавидели татар и китайских «манипуляторов», немало от них терпели. Ван-хан (Тогрул), легендарный покровитель молодого Темуджина — позволил тому выжить, набраться сил, государственного и военного опыта. И хотя после нелепой ссоры монголы и кереиты сошлись на поле боя — никаких негативных последствий народ не увидел. Ван-Хан сбежал к найманам, быстро там преставился, его соплеменники легко влились в Великий Монгольский Улус.

Первый сильный союзник найден. Ничуть не уступающий в мощи и численности монгольским племенам-нирун. Прекрасно организованный, расписанный на легендарные «пять-десять-сто-тысяча» едениц личного состава. В течение века кереиты вели непрерывные войны с китайской династией Цзинь. Экипировка и вооружение — чуть более облегченное, чем у регуляров Поднебесной, перестрел выдерживать способны (как всадники, так и прикрытые доспехами лошади). Тактика — степная, гибкая. Но маловато их… даже с монголами. На мировое завоевание и господство. Дальше будем армию непобедимую собирать, а пока…

Первые выводы.

И поиск ответа на вопрос — кто был главной ударной силой Чингисхана в период его восшествия на «белый войлок» Повелителя Великой Степи? Вопрос принципиальный, поскольку даже адекватные ученые-археологи руками разводят, в ступоре стоя над вскрытыми захоронениями «татаро-монголов» (или «монголо-татар», кому как больше на душу лежит) начала XIII века.

В районах коренной Монголии — они бедные, дюжина наконечников стрел, обломки немногочисленных луков и …почти всё. В районах, близких к Половецкой Степи (Дешт-и-Кыпчак) — довольно богатый арсенал у покойничков, ламмеляры, упряжь изысканная, много чего ценного… Рыцари степные, панцирники. Вот и говорят совершенно логичные вещи «ниспровергатели»: никаких монгол не было в этих широтах, завоеваний — тем более. А «иго окаянное» — выдумка немцев.

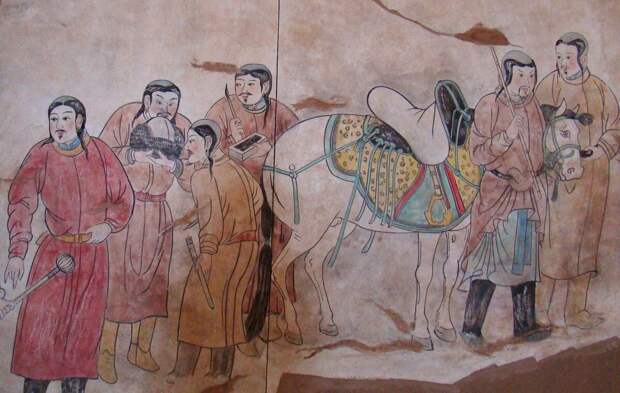

Историки начали в мелкоскопы изучать изображения воинов на средневековых персидских, китайских и японских миниатюрах. Головой согласно кивнули — никаких тулупов и нищеты — воины, как на подбор. Прекрасно оснащены, до зубов вооружены, броня и прочие радости боевые… Даже гуру оружиеведения Кирпичников с Гореликом перебранку научную затеяли: первый топил за легкую конницу с «массированным применением лука и стрел»; второй настаивал на панцирных вояках, с «непробиваемыми» доспехами из железных пластин или многослойной клееной кожи. Что делать «альтернативщикам»? Правильно — всё в топку. Ничего не было.

Имеют полное право на такие выводы. То есть, искать нужно… А где? В традициях захоронений монголов-нирун — раз. И… первых союзников Чингисхана — кереитов. Вот, кто реконструирован и предъявляется мировой историей — как «монгол Чингисхана»?

Смотрим на картинку и думаем — найман, кидань, чжурчжэнь, кереит или кто-то другой из центральноазиатских воинов? Со своими традициями военными и историей немалой… Ведь не монгол же, правда?

Как неграмотному Чингисхану великую Империю придумали…

Вводные для анализа краткие: неграмотный Великий Хан не мог, даже будучи «гениальным дикарем» семи пядей во лбу, — продумать и (в течение двух десятков лет) ввести на огромных завоеванных территориях федеративное устройство Империи. Даже если были написаны и разработаны все основополагающие принципы — в войлочной юрте Потрясателя Вселенной не нашлось бы достаточного количества единомышленников, способных это осознать. Тем более — осуществить.

Сами монголы и союзные им племена по уровню своего общественного развития и мировоззрению не способны были выдвинуть из своей среды … ни единого человека для контроля «пленных китайских администраторов». Неграмотный кочевник просто бы не понял, что эти умники вообще делают. Но академическая наука вещает: всё именно так и было. Начиная от тотальной переписи данников половины континента, заканчивая грандиозными преобразованиями общественного строя. Пленные и подневольные… ага. Они бы наслесарили, вангую…

Но как-то всё осуществилось. Будем искать. Первое: насколько всё имперское монгольское гос/устройство — уникально. Второе: кто мог, в шаговой близости от Великого Хана такие вещи успешно практиковать. Поставлять в товарных количествах советников, преданных и не способных стакнуться с покоренными народами на предмет тотального обмана или мятежа... Поэтому в подвалы пыточные будут приглашены…

Кидани.

Они же — китаи. Очень древний народ, как обычно в этих краях: происхождение их — мгла времен и больше вопросов, нежели ответов. Считаются монгольскими племенами, на протяжении многих веков были знакомы хорошо китайцам, в разные времена бродили по огромным территориям Внутренней и Восточной Монголии, Маньчжурии. В годы жизни Чингисхана жили в государстве Ляо. Прекрасно освоились от Японского моря — до Восточного Туркестана. Имели письменность (даже две). На «киданьском языке» надписи не расшифрованы.

Насчет общения. Тоже все сложно. Здесь проходила смутная граница между двумя группами алтайской языковой семьи — монгольской и тунгусо-маньчжурской. Одни специалисты (поэтому) называют киданей восточной ветвью монголоязычных племен. Оппоненты утверждают: это западные маньчжуры. Не суть, поскольку монгольский язык был в XII веке для них основным. А споры о возможном дву- или троязычии — не в этой статье.

Кидани — это степная реинкарнация оседлых китайцев, простите за каламбур. Оставаясь очень своеобразными кочевниками (иногда не имея глав родов даже), перенимали многие аспекты военной культуры, бюрократии, феодального устройства из всех уголков Поднебесной. Демонстрировали свою национальную самоидентичность рьяно, с покоренными народами обращались безжалостно.

Любви большой в Степи не снискали, их постоянно пытались клевать со всех сторон. С очень редкими успехами. Кидани методично отбивались от кочевого лиха, исправно вынуждали платить Китай немалую дань, отгрызали от него большие куски провинций. Со временем знатно расслабились, став полу-оседлыми бездельниками.

Первый серьезный удар они пропустили от в 1114 году, когда держава Ляо рассыпалась прахом после восстания маньчжурского племени чжурчжэней. К празднику присоединились китайцы из Сунь, уже в 1125 году восставшими был пленен последний император киданей, победители провозгласили создание собственной империи Цзинь.

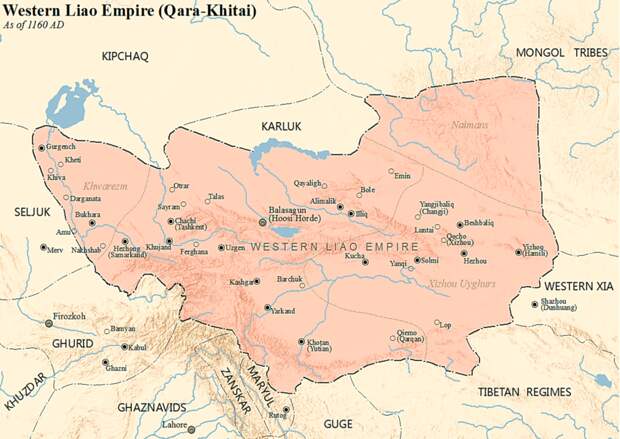

Значительная часть уцелевших киданей (прямотоком через монгольские степи) уходит в сторону современного Туркестана, на запад. Здесь они становятся известны под тюркским именем «кара-кидани» («кара-китаи»), на сто лет восстанавливают государственность — державу Си Ляо (Западное Ляо). Мобилизуются внутренне очень успешно, начинают контролировать огромную территорию от Аральского моря до озера Балхаш. И торговые пути, само собой. Часть киданей становится на манер кереитов — христианами несторианского толка.

Судьба же восточных киданей оказалась незавидной. Считается, они не пережили геноцида чжурчжэней и монголов. Научный мир говорит: оставшиеся в живых «растворились среди победителей». Ага… Не растворились, а весьма в крупных силах противостояли маньчжурской династии Цин … даже в XVII веке. Под именем «дауры». Первые русские землепроходцы были поражены зажиточностью и высокой культурой Даурии, как они назвали земли в бассейнах рек Шилки, Зея, Бурея и верховьях Амура.

Не «растворились среди победителей» и западные кидани. Свою национальную идентичность они отстояли даже в первые десятилетия после восшествия на белый войлок Великого Хана — Темуджина. Хоть и воевали малость против него, уже разбитые внутренними неурядицами. Выставили полнокровный тумен (свыше 10 тыс. всадников) во время среднеазиатских походов Чингисхана. Именно они под командованием Джебе — входили в корпус Субэдея. Совершили умопомрачительный по наглости рейд на Кавказ, бились с русскими на Калке, чуть не погибли в Волжской Булгарии. А самый знаменитый кидань — это правая рука, друг, советник и гражданский канцлер Чингисхана. В лишних представлениях Елюй Чуцай вряд ли нуждается…

Легендарная личность, благодаря которой и состоялась сама Монгольская Империя, как государство «нового типа». Хотя национальный язык он выучил в зрелом возрасте, во время похода Чингисхана на Хорезм. Его отец вовремя перешел на службу к чжурчжэням, достиг немалых вершин, мать была китаянкой. Но обо всем по порядку…

Великий ажиотаж

охватил весь христианский мир после событий 9 сентября 1141 года, которые произошли очень далеко от владений рыцарей в Сирии и Палестине. Якобы на помощь крестоносцам идет неведомый царь-единоверец и пресвитер Иоанн, громит без всяко числа мусульман и язычников… Так докатились до европ и Ближнего Востока отголоски миграции … киданей. И состоявшейся страшной битвы под Катаваном. (ныне — селение недалеко от Самарканда). Ибн ал-Асира емко выразился по этому поводу:

«Не было в исламе битвы крупнее этой, и не было в Хорасане больше убитых, чем в ней».

В 1128 г. (по мусульманским источникам) во владениях Караханидов, раздерганных феодальными усобицами, появились гонимые чжурчженями кочевья из разгромленного Ляо. Преодолели сопротивление киргизских племен на территории Тувы и через Турфанское уйгурское княжество вторглись в Семиречье. Командовал захватчиками гениальный человек по имени Елюй Даши, принц уже побежденной Империи. Он был провозглашён Гурханом и императором (с прицелом на реванш) на новых землях.

В 1137 году Елюй Даши громит войска самаркандского правителя, тот бежит с жалобами к султану Санджару. Дело запахло джихадом, сельджукский владыка объявляет великий поход против «неверных тюрок». Подготовка и смотры прибывающих мусульманских отрядов занимают полгода, первыми попадают под удар — карлуки, союзники «кара-киданей» Елюй Даши. После долгих обменов посольствами, отказа киданей принять ислам — новоиспеченный Гурхан стал готовиться к неизбежному вторжению и «при нём были тюркские, китайские, хитайские и другие войска».

Разгром сельджуков Санджара был полный, потери — ужасающие, сам султан еле спасся … только благодаря приказу Елюй Даши его …пропустить. Резонанс от битвы в Катванской степи был огромен. Вести понеслись во все уголки мира. Добрели до Палестины и Сирии. В европы доплыли в очень туманном и мистически искаженном виде. В 1146 г. баварский хронист Оттон Фрейзингенский записал:

«Несколько лет назад некий Джон, который жил за пределами Персии и Армении на далеком Востоке, король, священник и христианин со всей своей нацией, хотя и несторианин, повел войну против королей персов и медов, братьев, называвшихся Самиарди... они сражались три дня... Пресвитер Иоанн, ибо так они называли его, разгромив, однако, персов, явился победителем в самой жестокой резне».

Не буду описывать тот литературный бедлам, что творился в переписках христианских владык и епископов… Итог такой: христианские авторы ошибочно приписали кара-киданям (кара-китаям) поход в Иран и Месопотамию, многие другие несовершенные дела. О наличии среди «неверных» — несториан-кереитов — говорили уверенно. Имя «царя Иоанна» связывали с именем апостола Иоанна, который называл себя пресвитером во втором и третьем Посланиях. Он, якобы,

«не умер и выступит при конце дней провозвестником Спасителя».

Знатную конспирологогию и лингвистические упражнения по этому поводу устроил Лев Гумилев. Кому откровенно нечего делать и у кого закончилась на книжной полке научная фантастика — почитайте сами, автору недосуг...

Итогом битвы с объединенными силами мусульманских эмиров в Катванской степи в сентябре 1141 года — стало полное завоевание Средней Азии кара-киданями и установление полной гегемонии на почти сотню лет.

Пропустим насыщенный событиями период истории государства с 1144 по 1218 гг. Это была степная «Столетняя война», не больше — не меньше. И развалилось всё именно так, как потом в великих Улусах монголов, точь-в-точь и по тем же причинам. Но… Начало было впечатляющим. Преемники Елюй Даши целенаправленно укрепляли государственный аппарат, пробовали самые разные формы правления. В итоге остановились на симбиотичном варианте: на службу широко привлекались представители подвластных народов, контроль лежал на правящей династии.

Государственность

разбираем, чтобы дальше не пороть чушь о неспособности Чингисхана «выдумать» Империю нового типа, с работающим как часы административным аппаратом и законами. Которые устраняли противоречия «земледелец-кочевник». Позволяли иметь стабильный налоговый доход и т.д. Уже готовые схемы существовали веками. Ничего нового там нет. Итак…

Население державы кара-киданей было как оседлым, так и кочевым. По переписи (чуете знакомые мотивы?) второго гурхана Елюй Или (1151 год) насчитали почти 85 тысяч хозяйств. Учитывались только те, кто выставлял в его армию мужчин 18+ лет. Это немного, если честно. Значит, критерии были какие-то еще, нам неизвестные. Поскольку городское население того же Самарканда перед монгольским завоеванием — насчитывало 100 тыс. семейств. Наиболее логичным будет считать: перепись велась только в «личных землях» Гурханов или по какой-то сложной разнарядке, вплоть до учёта личного достатка семей «призывников», способности хорошо вооружить рекрута.

Этнически Западное Ляо — невероятно насыщенная солянка, изученная сегодня довольно полно: разнообразные тюрки, монголы и тунгусские этносы. Четко идентифицируются таджики, карлуки, их собратья-тюрки караханидского толка, уйгуры, китайцы «хань эр» и их потомки. А так же:

«много умелых и ученых людей из числа евреев, индийских смуглых мусульман».

А теперь фиксируем то, что полностью было повторено в Империи Чингисхана. Из трехсотлетнего опыта господства киданей (а потом кара-киданей) — над оседлым населением. В сочинениях мусульманских авторов XII-XIII веков, китайских источниках, путевых сообщениях купцов — нет отдельных трактатов или обобщенных данных об администрировании, хозяйстве и экономической жизни киданей. Но общая картина вполне понятна по отдельным известиям, довольно частым и детальным.

- Источники пестрят об успехах в земледелии. Отмечены отдельно целые отрасли: шелководство, виноградарство, ремесла в обработке кож, шерсти. Всё, что может поставить небывалое по масштабам скотоводство кара-киданей. Они разводили огромные стада лошадей, овец, быков, верблюдов с обязательным требованием: чтобы «скот рос упитанным». Попавшие в зависимость от захватчиков племена платили дань деньгами, ремесленными изделиями, товарами и скотом.

Значит, была налажена система учета, оценки, хранения и сбыта «налогов» на государственном уровне. Скорее всего — по хорезмийским мотивам, когда купеческие товарищества занимались этими приятными делами, беря на откуп сбор дани. Рассчитываясь с Гурханами звонкой монетой.

- Как кочевники, кидании внимательно следили за возможностью проведения масштабных охот. На этой почве возникали конфликты с растущими кочевьями и табунными скотоводами. Но до времен Чингисхана эта привилегия сохранилась, охранялась строгими законами.

- Садоводство и земледелие, по восторженным заметкам путешественников, было куда продуктивнее, чем в соседнем Хорезме. Китайские и мусульманские источники фиксируют: выращивались просо, ячмень, пшеница, дыни, конопля, хлопок, арбузы, рис. Описаны обширные плодовые и тутовые сады, ирригационные сооружения, постоянное их строительство-расширение. Землю можно было свободно покупать-продавать, особым статусом пользовались церковные наделы несториан.

- Источники отмечают качественное оружейное дело, строительство укреплений и городов, шахтную разработку каменной соли и серебра. Кара-кидани чеканили собственную монету в больших объемах. Обширная торговля была под охраной государства, караванные пути (числом под дюжину) стерегли немалые отряды, расписанные по городам и небольшим крепостям. Внешние маршруты вели в Уйгурию и Китай. Но наибольшим вниманием пользовались именно внутренние. Торговля шла исключительно за деньги. Купец, не имевший товара на сумму в несколько десятков тысяч динаров, — считался бедным.

- Иерархия державы была четкой: правил Западным Ляо глава династии, именовался обязательным прозванием — Елюй. Титуловался «Гур-ханом», с толстым намеком на повелителя конфедерации монгольских племен. Со своей родины кара-кидани привезли привычную им административную систему. Чиновники дворца имели четкие обязанности и должности: воспитатели сыновей Гурхана, церемониальные чины, управляющие шатрами, разными канцеляриями, толпилисьхранители самых разнообразных предметов. Калямов, пергаментов, чернил, ламп и свечей. Существовали титулы «Великого князя шести подразделений» и «первого министра».

- Держава Западное Ляо делилась географически и административно на две неравные части. Была внутренняя, с «личными землями» Гурхана, управлялась (из неведомого Баласагуна) дворцовым правительством. Оно же исполняло централизованные функции для всего государства. Остальная страна представляла зависимые территории с тремя степенями подчинения: прямое управление через наместника — раз. Объезд сборщиков дани — два, право местного эмира самостоятельно собирать налоги. Потом отвозить их в столицу, получать там… что? Правильно, ярлык на отправление этих самых функций. Территории «второго» и «третьего» типа вассалитета были независимы от столицы во внутренних делах. Но, по требованию Гурхана выставляли войска, количество и оснащение которых четко оговаривалось.

- Письменные источники, как принято в те времена, особо обращали внимание на вероисповедание стран, которые описывали. Бухарский историк Мухаммад Ауфи в XII веке подробно отмечал: кара-кидани поклонялись солнцу, часть — были христианами. Перс Джуздани называл это очень справедливым устройством державы, которая покровительствует всем религиям. Патриарх Илья III (1176-1190 гг.) учредил несторианскую митрополию в Кашгаре, которая окормляла верующих всего Семиречья.

На вассальных территориях местные власти поощряли распространение буддизма, Первые Гурханы, в свете объявленного против них «суннитского джихада», всячески прикармливали оппозиционные ему течения ислама — суфизм и шиизм. Но… Мусульмане-современники кара-киданей поют деферамбы их «веротерпимости». Это не совсем так. Потому что Гурхан… был неким первосвященником и религиозным лидером.

Ряд специалистов говорят о формировании некой монотеистической религии — тюркского «тенгринианства». С использованием всего спектра древних верований тотемизма и шаманизма. Как оно всё работало единым пантеоном — непонятно. Но главными были: Небо и Земля. С социальным подтекстом восхваления. Дальше шли обожествления небесных тел, природных явлений, культ предков и шаманические культы животных.

Выводы

делать пора. Итак, перед нами абсолютно работающая модель государственного устройства «нового типа» Средних Веков. Феодального и вместе с тем — федеративного. Сожительство в одной державе кочевников и оседлого населения, каждого — со своим укладом и традициями, защищенными законами. Невесть сколько этносов и народов. Религий и верований. Каждая часть этого пазла, собранный в Западное Ляо, — работает.

Процветает без ущерба соседу. Кочевник оставляет место степным охотникам, не топчет посевы. Землепашец не травит водопои, не запахивает пастбища. Все заинтересованы в максимальном прибавочном продукте, поскольку система работает только через деньги, натуральный обмен почти изжит. Особо охраняема торговля, право собственности. Киданьское западное государство не только просуществовало до прихода отрядов Джучи, но удачно отбивалось от могущественных врагов. Последнего Великого Сельджука султана Санджара, хорезмшахов Текеша и Мухаммеда, киргизских племенных союзов, найманского царевича Кучлука.

И вопрос

для обсуждения в комментариях: кидань Елюй Чуцай, главный архитектор Империи Чингисхана … и государство Западное Ляо, как две капли воды похожее на эту самую Империю. Плюс — «Яса», которая применима только к воспитанию законности у начальных общинников-кочевников. Может быть — так оно всё и работало?

Свежие комментарии