Исторические наперстки

Появление

В 1903 году, специально к Рождеству, в журнале для детей «Малютка» было опубликовано стихотворение «Елка», подписанное инициалами А.Э. Вот как оно выглядело:

Гнутся ветки мохнатые

Вниз к головам детей;

Блещут бусы богатые

Переливом огней;

Шар за шариком прячется,

А звезда за звездой,

Нити светлые катятся,

Словно дождь золотой…

Поиграть, позабавиться,

Собрались детки тут

И тебе, ель-красавица,

Свою песню поют.

Все звенит, разрастается,

Голосков детских хор,

И, сверкая, качается

Ёлки пышный убор.

* * *

В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла,

Зимой и летом стройная, зеленая была!

Метель ей пела песенки: «Спи, ёлка… баю-бай! »

Мороз снежком укутывал: смотри, не замерзай!

Трусишка зайка серенький под ёлочкой скакал,

Порой сам волк, сердитый волк, рысцою пробегал.

* * *

Веселей и дружней

Пойте, деточки!

Склонит ёлка скорей

Свои веточки.

В них орехи блестят

Золоченые…

Кто тебе здесь не рад,

Ель зеленая?

* * *

Чу! Снег по лесу частому под полозом скрипит,

Лошадка мохноногая торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки, а в дровнях мужичок.

Срубил он нашу ёлочку под самый корешок...

И вот ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла,

И много-много радости детишкам принесла.

* * *

Веселей и дружней

Пойте, деточки!

Склонит ёлка скорей

Свои веточки.

Выбирайте себе

Что понравится…

Ай, спасибо тебе,

Ель-красавица!

Итак, что это такое? Популярный в те годы полный сценарий рождественской игры. Когда дети должны «заслужить» подарки и сласти, висящие на праздничном дереве. Дружно и весело петь. Из нашего новогоднего бестселлера здесь всего два куплета.

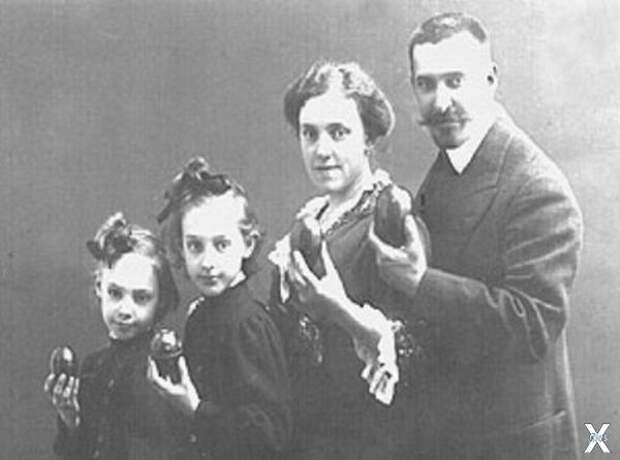

Неизвестно, насколько эту игру освоили в 1903-ом, но через два года один из экземпляров журнала «Малютка» попал к Леониду Карловичу Бекману (1872 — 1939 гг.), музыканту-любителю и агроному. Славившемуся в Москве своей весьма успешной тягой к сочинительству популярных мотивов.

Его семья тогда жила в постоянном страхе перед бушующей на улицах Москвы революцией, замкнувшись в четырех стенах. Чтобы развлечь любимую дочь Верочку, Леонид Карлович перелопатил все чуланы у себя и соседей в поисках музыкальных нотных сборников и детских журналов. Раскрыв номер «Малютки» от 1903 года, начал петь «Елочку», на ходу музицируя.

Девочка была в восторге, а супруга Бекмана, Елена Александровна Бекман-Щербина (1881-1951 гг.), известная пианистка, профессор Московской консерватории … выбрала эту короткую песенку для сборника «Верочкины песенки», которые были спеты семьей в долгой революционной «осаде». Вот как об этом вспоминает сама Елена Александровна:

«Чтобы не забыть мелодию, я записала её, так как автор на этот счет был «неграмотным» - просто не знал нот. Впоследствии мы оба стали сочинять для детей и другие песенки. И, чтобы не переписывать их без конца для наших знакомых, решили – пусть будет сборник с рисунками и силуэтами.

Так появился сборник «Верочкины песни», выдержавший за короткий срок четыре издания. А потом и второй сборник «Оленька - певунья» для второй дочки. Книжки имели большой успех. Песенки одобрили замечательные музыканты того времени - Танеев, сестры Гнесины, Скрябин. Рахманинов, однажды встретив госпожу Бекман после концерта, спросил: «Почему вы так мало пишете? У вас такие прелестные песенки!».

Автора!

3 августа 1878 года у чиновника Московского почтамта Адама Гедройц и его любимой Софочки родилась дочь Раиса. Это была типичная семья из древнего, но обедневшего литовского дворянского рода, давно жившая в патриархальной Москве. Шумное и хлебосольное семейство. Денег хватало на прислугу, частые праздники и организацию домашних спектаклей. Старшая Раиса (а еще были три младшие сестренки) уже в гимназии начала писать стихи для детей.

Отличаясь небывалой скромностью, попробовала под разными псевдонимами отправить свои незатейливые произведения в несколько детских журналов. Удача повернулась к ней лицом с первой попытки: в 1896 году «Малютка» напечатал ее посвящение «Ручейку». На следующий год простые и душевные стихотворения уже разместили на своих страницах конкуренты - «Светлячок» и «Подснежник»… Кто именно присылал – было неизвестно, Раиса Гедройц никогда не оставляла собственно имени,лишь различные инициалы.

В 1899 году в журнале «Русская мысль» была опубликована ее единственное произведение для взрослых - повесть «Лери». Где описывалось трогательная история отрочества и юности застенчивой девушки из дворянской семьи, ее первой большой любви к блестящему гвардейскому офицеру. Произведение … не заметили, это было очередной «дамский романчик».

В 1902 году случается трагедия – внезапно умирает отец Раисы. Семья сталкивается с огромными финансовыми проблемами, старшая дочь идет работать гувернанткой к 50-тилетнему князю Алексею Ивановичу Кудашеву, вдовцу, очень тяжело пережившему смерть жены.

Заботу о его наследнике и доме взяла на себя Рая, через три года … получив предложение руки и сердца нанимателя. Так молодая гувернантка Раиса Гедройц стала княгиней Кудашевой. В новом социальном статусе почти забыв о своих стишках…

Как-то богатая и элегантная дама Раиса Адамовна с мужем и приемным сыном отправились в Санкт-Петербург. Соседями по «классному вагону» оказались довольно шумные попутчицы: бабушка и ее внучка из купеческой семьи. Малявка очень скоро перезнакомилась со всем вагоном, была приглашена «к чаю с пирожными» в купе князя и княгини Кудашевых.

Бабушка нахваливала таланты внучки и попросила развлечь почтенную публику. Неожиданно девчушка запела чистым голоском: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла»…

- А что же это за чудесная песенка? - спросила Кудашева с замиранием сердца, узнав собственные стихи.

- О, это знаменитая рождественская … из альбома композитора Бекмана. Он называется «Верочкины песенки». Просто клад для домашнего музицирования!

Князь Кудашев ухмыльнулся и сложил газету, торжествующе глядя на обожаемую супругу. Он знал, что еще гувернанткой Рая написала стихи «Елочки» для его сына Алёши и его друзей. Но что тайком потчевала детские журналы своими произведениями – был не в курсе.

Наступил страшный 1914-ый… Наследник князя Кудашева, приписав себе год … сбежал на фронт. Отец не выдержал переживаний, слёг и вскоре умер от сердечного приступа. Спустя месяц пришло другое трагическое известие – мальчик погиб где-то в прусских лесах вместе с армией генерала Самсонова. Княгиня замкнулась в себе, провела всю войну затворницей. Столь же равнодушно встретила революцию…

Неожиданное признание

После гражданской войны, тщательно скрывая свой дворянский титул, Раиса Адамовна устраивается на службу рядовым библиотекарем. Но постоянно слышит свою «Елочку» на каждый Новый Год. Сначала ее поют негромко, но после 1933-го, когда праздник стали отмечать официально – плотину прорвало.

Все рождественские репертуары были запрещены новой властью, а идеологически стерильная песенка «неизвестного автора» обрела небывалую популярность.

Что было дальше … не знает никто. В биографии Раисы Кудашевой нет информации, но существуют две легенды. Однажды в кабинет Максима Горького (по другой версии – Александр Фадеева) постучала пожилая женщина, сообщив: хотела бы вступить в Союз Писателей СССР. Тот попросил назвать ее великие литературные труды… Женщина ответила: «Я писала только тоненькие книжки для детей».

Когда Горький сообщил, что тут серьезная контора для серьезных литераторов, женщина молча пошла к выходу. На пороге обернувшись: «Может быть вы слышали одно моё стихотворение?» и прочла знакомые всей стране строчки «в лесу родилась елочка…». Так или иначе, но оба великих писателя немедленно приняли Кудашеву в Союз писателей.

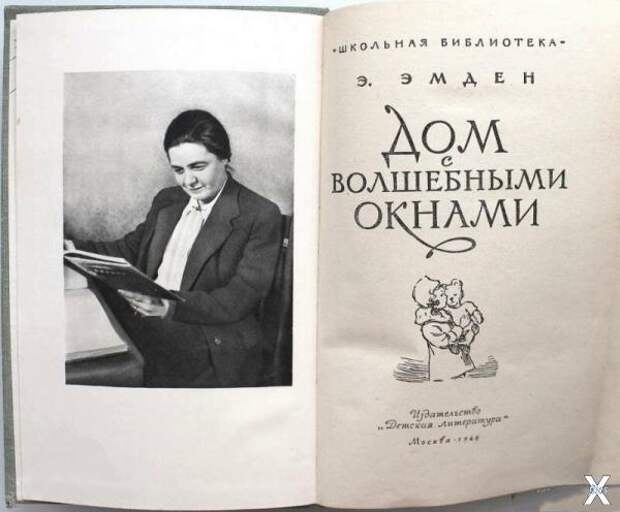

Но авторство «Елочки» было раскрыто лишь в 1941 году. Раисе Адамовне исполнилось 63 года, когда в дверь ее квартиры постучала принципиальная и дотошная составительница «Сборника стихов и песен к новогоднему празднику для подрастающего поколения» Эсфирь Эмден. Ей сообщили несколько легенд в Союзе Писателей, кто является возможным автором праздничного хита страны, но никакими документами (выплат авторских, к примеру) организация не располагала.

Эсфирь пошла на хитрость. Принесла Раисе Адамовне текст своего сборника, попросила выступить редактором. Слово за слово … так установилось авторство стихотворения. «В лесу родилась елочка» была внесена во все официальные и бухгалтерские книги, песня стала исполняться с указанием авторов. Это спасло Раису Кудашеву в голодные военные годы от неминуемой смерти, кстати. Авторские отчисления были немалыми…

Раиса Адамовна Кудашева за свою творческую жизнь создала около 200 песенок, сказок, рассказов. После войны долго не могла начать работать, но с 1948 года ее настоятельно просили публиковаться, истерзанной стране требовалось что-то доброе, простое, детское… Так появились огромными тиражами и переизданиями сборники её произведений: «В лесу родилась елочка», «Елка», «Лесовичок», «Петушок» и многие другие.

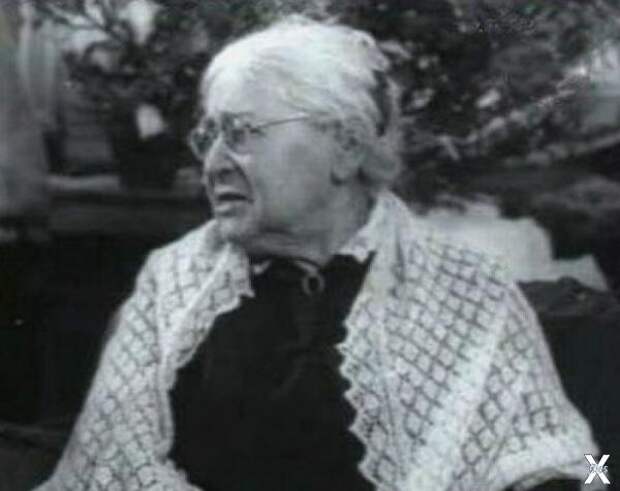

Но по настоящему громкая слава настигла Раису Адамовну лишь в 50-е годы. Были напечатаны два интервью в газете «Вечерняя Москва» и журнале «Огонёк». Публикация в последнем стала наиболее громкой, беседу со скромнейшей 80-тилетней старушкой записывал будущий «отец Электроника» - Евгений Велтистов.

Новогодний выпуск «Огонька» 1958-го года обернулся для писательницы мешками писем со всего Союза… Ее умоляли посетить школы, детские сады, пафосные мероприятия. Но было слишком поздно, Раиса Адамовна уже тяжело болела. Писала своей подруге Анне Ивановне Сытиной:

«Я стараюсь крепиться и не падать духом, Не по силам я затеяла дело, слишком поздно эта история подошла ко мне».

Умерла она 4 ноября 1964 года в Москве. А в наши времена на могиле Раисы Кудашевой Пятницкого кладбища была установлена плита, с легендарной строчкой: «В лесу родилась елочка»…

Что можно сказать о культовом произведении еще? Музыкальные критики раскопали: самоучка-композитор Бергман не является единственным автором мелодии, он ее воспроизвел на популярный мотивчик песенки шведской поэтессы и композитора Эмми Кёлер «Зажигаются тысячи рождественских свечей» (1898 год). А та мотивчик услышала в Германии, студенты нечто похожее распевали с начала XIX века…

Но это ничего не меняет. «В лесу родилась елочка» - типичный пример того, как одно бессмертное произведение затмевает все прочие творения автора. Феномен бешеной популярности простой и незатейливой песни так и не объяснили искусствоведы, критики, исследователи. И вряд ли у них это уже получится. Елочка самостоятельно продралась через все невзгоды, революционное лихолетье, войны…

Просто пришлась по душе десяткам миллионам людей. Никогда не умрет…Судя по тому, как ее под моими окнами горланили сегодня ночью. Взрослые и молодые голоса…

Жуткие насекомые, из-за которых вы не захотите в Японию

В Японии для милых вещей есть отдельное слово – «кавай», которое глубоко укоренилось в современном культурном слое страны. Но вне больших городов с их «кавайной» рекламой и сувенирами находится суровая японская природа, наполненная жуткими насекомыми и арахнидами. Милыми их может посчитать лишь очень храбрый человек.

Фанатам японской культуры приготовиться: оказывается, в стране восходящего солнца есть необычные насекомые, которые вам точно не понравятся. Представьте себе свидание: в японском саду в свете фонарей и с традиционными азиатскими боксами, громко поют цикады, и вы даже не задумываетесь о том, что они могут одним своим укусом вызывать у вас жар. Но, хотим вас успокоить, в городской черте этот вид встречается крайне редко.

Как впрочем, расстановка сил в такова: в городской черте вы крайне редко встретите опасных насекомых Японии, но в сельской местности всегда стоит быть начеку, потому что никогда не знаешь, где вас могут укусить или ужалить, и насколько серьёзными будут последствия.

И всё-таки страна восходящего солнца действительно очень чистая и красивая! Невероятное ежегодное цветение сакуры, мягкий и влажный климат, удивительные аскетичные сады — в которых подчас и живут самые опасные пауки и многоножки Японии — современная архитектура и галереи искусств, древние храмы и монастыри: в целом, о величии этой страны можно говорить бесконечно. И всё-же именно здесь люди погибают от насекомых в огромном количестве.

Представляем вам десять насекомых и арахнидов Японии, способных напугать до чёртиков кого угодно — особенно при неожиданном появлении. Если вы решите однажды посетить страну восходящего солнца — будьте начеку.

Японский гигантский шершень зовётся «судзумэбати», что переводится как «воробей-пчела». Почему? Потому что он размером с воробья. У этих шершней дурной нрав, огромные жала и чертовски сильный нейротоксический яд. Они помечают жертву особыми феромонами и преследуют её несколько километров. Они убивают 40 людей в год – больше чем любое другое насекомое или животное Японии.

Японский «жук-вонючка» из семейства настоящих щитников – здоровенный клоп. Он питается исключительно фруктами, высасывая их них жидкость, не кусается и в целом достаточно безвреден. Только вот касаться его не стоит, защитный механизм этого клопа полностью отвечает его прозвищу.

«Денки муси» – японская «электрическая гусеница». Она выглядит довольно мило, пока её не коснёшься, получив ощутимый удар током. На самом деле гусеница не вырабатывает электричество, но выделяемые ей химические вещества очень неплохо его имитируют.

Тараканы. Мало какое насекомое вызывает столь сильное отвращение, как эти небольшие жуки. Постойте, «небольшие»? В Японии тараканы огромные – до 4 см в длину, да ещё и летают! Если японский таракан врежется в вас на бреющем полёте – вы запомните это надолго.

Японская горная пиявка. Пиявки – не самые приятные создания, но по крайней мере, они живут только в воде, верно? Не совсем, ведь японская горная пиявка способна карабкаться по деревьям и прыгать на жертву с высоты. Пиявка с тактикой клеща – великолепное сочетание!

Мухоловки – распространённые обитатели домов Японии, равно как и домов по всему миру. Несмотря на внешний вид, они – достаточно безобидные ребята, которые не укусят человека, но избавят его от множества неприятных насекомых. К сожалению, они не единственные многоножки в Японии.

Гигантская многоножка, зовущаяся в Японии «мукаде» – чудовище, размером до 38 сантиметров! Мукаде – один из символов зла в японской мифологии. Она не только пугающе выглядит, но и обладает сильным токсическим ядом, который способен отправить вас в больницу со рвотой и затруднениями дыхания.

Японский паук-охотник неядовит и, в общем-то, не интересуется людьми. На этом плюсы заканчиваются, так как данный арахнид вырастает до 30-сантиметрового размера и обожает совершать неожиданные прыжки на свою добычу. Оживший кошмар, способный превратить любого человека в арахнофоба.

Паук йоро из рода золотопрядов – один из крупнейших пауков планеты. Какого он размера? Скажем так, достаточного, чтобы ловить в паутину небольших птиц. И да, он ядовит – на уровне чёрной вдовы. В японской мифологии есть основанный на нём паук-оборотень Йорогумо, принимающий облик прекрасной женщины, заманивающий в свои сети мужчин и поедающий их.

Цикады водятся по всему миру, но именно в Японии они стали одним из главных символов животного мира. Издаваемые ими звуки часто звучат на заднем плане в японских фильмах, упоминаются в знаменитых литературных произведениях. В целом, это совершенно безобидные насекомые, разве что чрезмерно громкие и жутковатые на вид.

Напоследок, хочется пожелать вам быть более внимательными к изучению природы стран, которые планируете посещать. Возможно, когда-нибудь это спасёт вам жизнь. И на всякий случай сохраните эту статью о самых опасных насекомых Японии.

0ß

Самый древний секрет Египта. Последний жрец девятой планеты

Найденная археологами подземная пещера вызывала огромное количество загадок. Несмотря на предельную глубину, воздух в ней был гораздо более приятным для дыхания, чем на поверхности плато Гиза. Он был насыщен кислородом и нёс чуть уловимые ореховые и цветочные запахи. Но самое необычное — это было освещение. Не было видно ни единого источника света, но в огромном объеме гигантского грота было достаточно светло и зеленоватое свечение было повсюду и больше всего напоминало сумерки. Причем оно было равномерным и приятно воспринимаемым человеческим глазом, в отличие от подземного водоема, где с интервалом в одну минуту на поверхность всплывали и лопались странные алые пузыри.

ДОРОГА ТОЛЬКО ВПЕРЕД

В любом случае археологам предстояло идти вперед, так как не было возможность вернуться. Действие рома начало проходить и Ленер снова ощутил чувство панического ужаса от того, что при возвращении придется пробираться в тоннеле заполненным густым и очень странным фиолетовым туманом. К тому же под ногами продолжала мерцать тончайшая рубиновая нить, которая вела куда-то вглубь пещеры. Самым главным – это было пройти мимо огромной рептилии, которая не подавала признаков жизни. Но огромные размеры чудовищной змеи и непонятное тело, лежавшее рядом с огромной головой, вызывало чувство обоснованной опасности.

Египтянин Шехат Адам пошел в авангарде маленького отряда исследователей, а американец Ленер двинулся за ним, стараясь ступать точно в те же места, куда ставил свои ноги египетский археолог. За четверть часа оно подошли на расстоянии не более 50 (15 метров) футов от огромной головы рептилии, которая так и не двигалась, и не подавала не единого признака, по которому можно было определить, что она живая. Если судить по количеству колец и их диаметру, а также голове, размером с легковой автомобиль подземный обитатель был никак меньше 120 футов (36 метров). Но казалось, что он неподвижно так находится уже тысячи лет, но никаких признаков тлена не было заметно. Сквозь прикрытые глазницы, виднелись две полоски оранжевых глаз, которые совсем не реагировали на свет.

ПОСЛЕДНИЙ ЖРЕЦ КОСМИЧЕСКОЙ КОБРЫ

В пятнадцати футах от головы змеи, на странном восьмиугольном блестящем коврике неподвижно лежал мужчина очень небольшого роста с гладко выбритой головой. Он был одет в пурпурный длинный плащ имеющий поразительную сохранность. Это явно был человек уже умерший, но ни малейший признак тлена не поразил его. Необычно лишь было полное отсутствие бровей, ресниц и волос на голове. Он лежал на боку в странной позе, напоминающей эмбрион. Кроме пурпурного одеяния обращало на себя внимания большая витая цепь из желтого металла со странными звеньями восьмиугольной формы, которая лежала на металлическом коврике.

Она была достаточно длинная и могла обвить лежавшую фигуру два, а то и три раза. Судя по параметрам, то эта цепь, будь она сделана из золота могла весить никак не менее десяти фунтов (более 4 килограмм). Это была драгоценная находка, и нужно было попытаться её взять с собой, поэтому археологи осторожно начали приближаться к голове подземного чудовища и странной человеческой фигуре. С каждым шагом запах жареного миндаля усиливался. Потом Ленер, в документальном фильме «Подарок дальних звезд. Они существуют», который сняли японские документалисты, расскажет, что больше всего он в этот момент боялся, что оранжевый полузакрытый глаз огромной змеи внезапно откроется, и она оживет.

Но ничего этого не произошло. Нетленное тело бритого мужчины выглядело абсолютно живым и меньше всего это напоминало мощи или мумию. Кроме плаща, выполненного из ткани похожей на толстый шелк, на нем были удивительные браслеты и пояс из синего металла. Они были очень примечательны и представляли собой десятки, тщательно изготовленных, маленьких золотых змеек, которые переплетались странный узор. Трогать неизвестное тело археологи поостереглись, но вот большую золотую цепь решили сложить и спрятать в рюкзак. Но и здесь ждала разочарование.

НЕРАСКРЫТАЯ ТАЙНА ПОДЗЕМНОГО ЧУДОВИЩА

Цепь невозможно было поднять, казалось, она весит не менее тонны. Даже используя вместо рычага укороченный ледоруб, имеющийся в снаряжении, удалось лишь надломить крепкую деревянную ручку. Также не удалось отбить хоть небольшой фрагмент цепи. Мягкое, на первый взгляд, золото было крепче бронированной стали. К присутствию огромной змеи археологи уже привыкли, к тому же она не давала никаких причин для беспокойства. Когда египетский археолог захотел дотронуться до фигуры нетленного мужчины в старинном одеянии жреца, он просто не мог преодолеть границу, на которую указывала золотая цепь. Не было никаких препятствий, никаких силовых полей, просто мозг давал команду и рука или нога немела, стоило её занести над виртуальной преградой.

Шехат Адам даже попытался с разбега перепрыгнуть тело неизвестного мужчины, но в самый последний момент перед прыжком останавливался и не мог идти дальше. В одну из попыток он отошел в другую сторону и случайно уткнулся спиной в огромную рептилию. В этот момент странная голова просто отлетела от тела и рассыпалась на небольшие фрагменты. Перед учеными оказался сделанный с большой тщательностью макет, изготовленный из материала, похожего на тонкую жесть, но обладающий, по-видимому, от возраста, чрезвычайно хрупкой структурой. С обнаружением этой странной находки, которая напоминала отлично сделанную декорацию к голливудскому блокбастеру, всё становилось еще более запутанным, чем казалось еще полчаса назад. А на расстоянии какого-то километра ученых ждало что-то массивное по формам напоминающее космический шатл, но только гораздо больший по размеру.

ß

Три «да» «мистера «нет»

Есть нечто общее у сталинских выдвиженцев, все они пришли с самого низа, все они пробивались на вершину власти умом, твердостью и сумасшедшим трудолюбием. Вот и Андрей Громыко, сын крестьянина деревни Старые Громыки Речковской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии, прошел путь многих. Некоторые пишут, что его род шляхетский, но такой шляхты без земли и прав в Речи Посполитой было множество. В Российской империи их массово переписывали в податные сословия, и это было правильно, дворянство – это еще и положение в обществе.

Отец будущей легенды русской дипломатии был человеком достойным, крестьянствовал, работал на предприятиях промышленности, воевал в Русско-японскую и Первую мировую... Да и сына растил правильно, после семилетки последовала профтехшкола, потом техникум, потом университет, точнее – Минский экономический институт. С 1931 года член партии и учитель, а потом директор сельской школы. Время для карьер было подходящее – стране не хватало специалистов буквально во всех сферах, и люди трудолюбивые и небесталанные летели наверх по социальной лестнице, как ракеты.

Дальше была аспирантура в Минске, с 1934 года в Москве, карьера в институте экономики, и с января 1939 года работа в Народном комиссариате иностранных дел. Молодому дипломату повезло – назначение в посольство в Вашингтоне, с учетом войны, стало ключевым, а должность посла, одного из организаторов Ялты и Потсдама, привела Громыко в итоге на должность главы делегации СССР в ООН. В 1946 году ему было 36 лет, для дипломата, в сущности – юность.

А спустя всего десять лет Андрей Громыко становится министром иностранных дел СССР, на этой должности он пробудет до 1985 года, сохранив пост при всех генсеках страны, более того – приведя к власти своего.

Вызовы времени

Собственно, что надо понимать – Громыко не вел свою политику, он вел политику СССР, которую определяло Политбюро во главе с генсеком. А проблем в этой политике было множество.

Мириться с Западом СССР хотел не из-за того, что у нас наверху были капитулянты, а по причинам гораздо более прагматичным. Победить Запад на поле боя СССР к 1957 году не мог, просто в силу несоразмерности ядерных потенциалов и средств доставки, а в 1967 году, по достижению определенного паритета, не мог просто по причине обессмысливания войны.

В соревновании идеологий все тоже шло неблестяще, еще вчера аграрная страна не имела ни ресурсов сравнимых с Западом, ни примеров высшего качества жизни. Играла свою роль и война – материальные потери были колоссальными, людские же выбили целые поколения. Советская модель была интересна странам третьего мира, тем, кто опоздал на раздел ролей в мировой экономике, тем же, кто был во главе пищевой цепочки, это было не нужно. Не зря посол Дубинин вспоминал:

Выполнение данной цели Громыко несомненно удалось блестяще. Что Берлин, что операция «Анадырь», что Прага и Польша, все острые углы удалось обойти. Но такая политика сама по себе вела в тупик, ибо мы тратили элементарно большую часть ВВП и занимали в вооружённых силах больший процент мужчин, чем они. А это подрыв экономики. К тому же изоляция нашей науки через санкционные механизмы от науки мировой вела к технологическому отставанию, со временем только нарастающему.

Договариваться было надо, проблема в том, что в блоке НАТО видели в СССР кого угодно, но не договороспособного партнера. А у нас, помня войну, тоже уступать не хотели:

Нет, с нами договаривались... когда мы были сильнее. Как только мы начинали отставать – Запад шел на эскалацию. Само существование альтернативной экономической системы не оставляло шансов на договоренность, как и закрытые рынки доброй трети мира для США и Европы.

Тем не менее была задача, было и выполнение. И, получив задачу примирить непримиримое, Громыко работал во всю. На Западе его прозвали «мистером «нет», но в итоге все-таки прозвучало «да».

«Да» в Хельсинки – искренняя попытка договориться и ввести общие правила игры.

Тень Хельсинки

На бумаге все красиво:

II. Неприменение силы или угрозы силой

III. Нерушимость границ

IV. Территориальная целостность государств

V. Мирное урегулирование споров

VI. Невмешательство во внутренние дела

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести,

религии и убеждений

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой.

И, по сути, под этот акт 1975 года была скорректирована брежневская Конституция 1977 года.

Но были и «но».

Во-первых, вмешательство во внутренние дела – настолько размытая вещь, что четко сформулировать границы в этом вопросе невозможно, особенно для стороны с более слабыми позициями. Вот действия НАТО в Польше по поддержке недовольных – это вмешательство или нет? А Хельсинские группы в Москве и Киеве – это как? С учетом, что киевская выступала по факту за независимость Украины, при этом наплевав на пункт о нерушимости границ, но формально опираясь на пункт о праве народов распоряжаться своей судьбой и соблюдении прав человека?

Как итог, договор открыл ряд уязвимостей соцлагеря, по которым ударили немедленно, а нанести удар в ответ Москва не могла, не было у европейских компартий ни необходимого авторитета, ни соответствующего процента недовольных. Нет, тактически все смотрелось, с позиции того времени, совсем не страшно: диссиденты, несмотря на все рассказы, малочисленные маргинальные группы, не имеющие даже внутреннего единства, национализм же в СССР был в основном на бытовом уровне и не имел под собой организационной основы и твердой структуры.

Но в эпоху перемен эти мины, заложенные Хельсинским актом под СССР, превращались в огромную проблему, что и сработало в результате, в том числе и при подписании Беловежских соглашений, все республики бывшего СССР спокойно могли апеллировать к пункту о нерушимости границ.

В итоге же эти соглашения оказались все равно во многом бессмысленными, после ввода войск в Афганистан начался новый виток холодной войны. И роль Громыко во вводе войск довольно значительна, хотя он и протестовал против этого за полгода до, но в итоге стал на сторону большинства, все-таки сказав второй раз «да». Сказал и пошел против своих же предыдущих усилий, сказал, хотя понимал, что это порушит всю систему разрядки. Впрочем, выбора особого ни у него, ни у страны не было, как виделось в те дни, отдавать Афганистан США никто не хотел.

Третье же «да» прозвучало на склоне карьеры.

И большие перемены наступили.

Что из себя представляла перестройка и какие ее были истинные цели, спорить будут еще долго, но, с моей скромной точки зрения, это была попытка сблизить системы для упрощения договоренности между ними. Цель благородная, но ни Громыко, как председатель Верховного Совета СССР, ни сам Горбачев не имели ни опыта внутриполитического, глубокого реформирования общества, ни опыта его кардинальной экономической перестройки. Финал – в какой-то момент КПСС просто потеряла управление, и страна вошла в штопор.

Андрей Громыко уже этого не увидел, уйдя в отставку в 1988 году, он умер 2 июля 1989 года, не дожив до окончательного развала государства, которому служил всю жизнь.

Оценки

Более того, он фактически и создал МИД СССР времен Хрущева-Горбачева и заложил принципы, по которым РФ ведет свою внешнюю политику и в наши дни. Как о дипломате, говорить о нем можно только в превосходной степени. А вот как о политике...

Самостоятельной фигурой он не был, его же попытка создать команду вокруг Горбачева и запустить маховик реформ привела к неконтролируемой реакции и развалу. Можно приветствовать усилия Громыко-дипломата и Громыко-человека снять угрозу войн, но Громыко-политик такого масштаба не имел права на допущенные ошибки.

В любом случае Андрей Андреевич – один из тех, кто творил историю нашей страны, и творил ее в интересах народа, так, как понимал, и так, как велел ему жизненный опыт. И, вспоминая всех глав МИДа в XX веке, трудно найти настолько эффективного специалиста, как он.

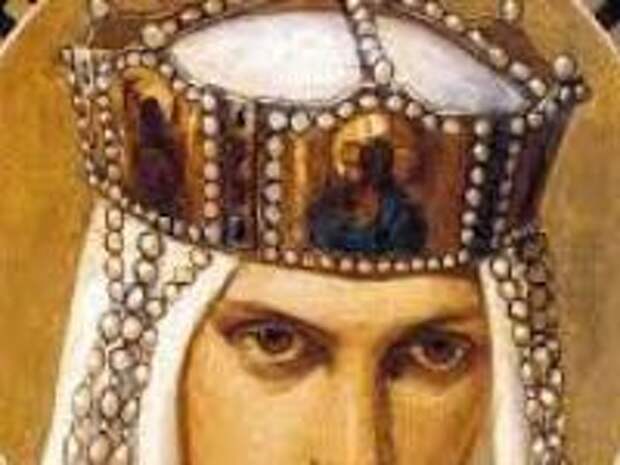

Погребенные заживо

Первая месть княгини случилась сразу после убийства Игоря. Древляне пришли к Ольге, чтобы выдать ее за своего князя Мала:

Вот убили мы князя русского; возьмем жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим. (ПВЛ)

Приплыли к Ольге 20 древлянских мужей на ладье под Боричевым, и заговорили с ней о своих намерениях. Ольга согласилась, но велела им возвращаться в ладью, чтобы утром ее люди принесли судно вместе с древлянской дружиной прямо в Киев. После Ольга приказала выкопать в теремном дворе глубокую яму. Утром люди Ольги пришли к древлянским мужам и понесли их в ладье к терему княгини. Древляне радовались столь великой чести, да только подойдя к терему их бросили вместе с ладьей в громадную яму и закопали живьем:

Спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?». Они же ответили: «Горше нам Игоревой смерти». И повелела засыпать их живыми; и засыпали их. (ПВЛ)

Жаркая баня

После погребения ладьи с 20 мужами Ольга сказала древлянам прислать к ней лучших мужей, чтобы было больше чести выходить за князя Мала, иначе не позволят ей киевляне выйти замуж. Древляне повелись на ее просьбу и прислали лучшую дружину. Ольга велела им сходить в баню, чтобы они пришли к ней чистыми.

Древляне зашли в баню и стали мыться. За ними заперли двери и подожгли их по приказу княгини.

Мед и кровь

После сего случая княгиня отправилась налегке к городу древлян, где убили ее мужа. Сказала им, чтобы они приготовили мед для тризны по мужу. Древляне так и сделали. Ольга приехала с небольшой дружиной, оплакала Игоря и велела им возвести курган. После древляне стали пить. Они спросили Ольгу о дружине, которую посылали за ней. Княгиня ответила, что они идут с ее дружиной.

Древляне опьянели, Ольга ушла и велела своим мужам зарубить их. Тогда полегло 5000 древлян. Ольга же вернулась в Киев собирать оставшееся войско.

Огненные птицы

Ольга пошла войском на древлянский город Искоростень. Осада длилась год, но древляне не хотели сдаваться. Они были бы рады сдаться и платить дань, но знали, что Ольга пришла мстить. Однако княгиня убедила их, что уже отомстила за все, а от древлян теперь требует только дани. Они предложили ей мед и меха, только вот Ольга знала, что ничего из этого у них не осталось.

Посему Ольга просила прислать ей по три голубя и три воробья с каждого двора. Они с радостью выполнили просьбу, Ольга же обещала отступить утром. Но не тут-то было. Она приказала воинам привязать на птиц трут и отпустить их утром. Они так и сделали. Когда стало смеркаться, птички отправились обратно в город и засели в сараях. Трут вспыхнул и начался пожар в каждом дворе.

Люди бежали из города. Старейшин захватили в плен, кого-то отдали в рабство приближенным Ольги, часть убили, остальных сделали данниками.

Сложно сказать, творила ли Ольга подобные деяния на самом деле. В скандинавских сказаниях встречаются похожие сюжеты. Однако вряд ли летописцы и народное предание сохранили бы о княгине столь неоднозначные факты. Вероятно, что Ольга действительно была жестокой княгиней, но это не помешало церкви канонизировать ее и даже сравнить с апостолами Иисуса Христа.

Самые жуткие места в мире, которые были покинуты людьми

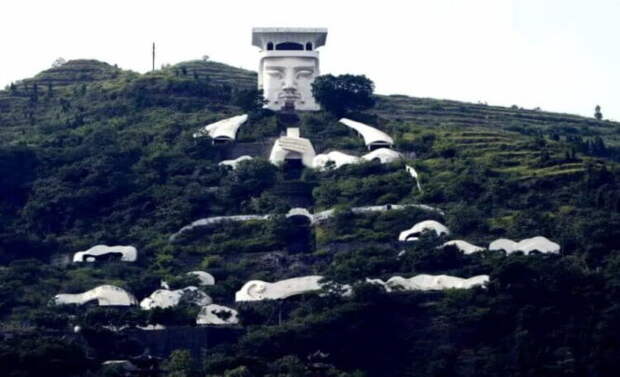

Примерно две тысячи лет назад на берегу китайской реки Янцзы был построен город Фэнду. Если верить легенде, его основателями были отшельники Инь и Ван. Если эти имена произнести вместе, на китайском языке из них сложится словосочетание «король тьмы». Судя по всему, именно из-за этого созвучия местные жители считали город прибежищем дьявола. Во время строительства дамбы поселение было затоплено и людям вовсе пришлось бежать. Большинство домов были разрушены и целыми остались только те, что располагались на вершинах зеленых холмов. Если присмотреться к облику храмов, на них можно заметить фигуры демонов и прочей нечистой силы. Это действительно очень жуткое место, которое на данный момент является полностью безлюдным. И таких мест на нашей планете очень много, поэтому сейчас мы поговорим именно о них.

Одна из статуй города Фэнду.

Одна из статуй города Фэнду. Небоскреб Sathorn Unique Tower

В 1990-е годы в Таиланде было очень много денег, благодаря чему власти могли себе позволить постройку огромных и очень красивых зданий. Одним из них оказался 49-этажный небоскреб Sathorn Unique, внутри которого должны были поселиться тысячи людей. Но хорошее финансовое состояние государства буквально улетучилось в 1997 году, когда произошел печально известный азиатский кризис. До завершения строительства удивительного сооружения оставалось всего лишь несколько месяцев. Но из-за отсутствия финансирования стройка была заброшена.

Входить внутрь небоскреба Sathorn Unique Tower категорически запрещено.

Входить внутрь небоскреба Sathorn Unique Tower категорически запрещено. Сегодня посмотреть на это здание можно только издалека. Дело в том, что многие конструкции внутри небоскреба сильно устарели и могут разрушиться в любой момент. Вход в сооружение категорически запрещен, потому что любое неосторожное движение человека может стать причиной обрушения всей конструкции. Сегодня финансовая ситуация в Таиланде стала намного лучше, но старый небоскреб все еще стоит на своем месте. Местные жители называют его домом-признаком и, по-хорошему, его давно надо снести. Только вот делать этого на данный момент никто не собирается.

Необитаемый остров Норт-Бразер

Рядом с Нью-Йорком есть необитаемый остров, который вряд ли можно назвать любимым местом жителей города. С 1880 до 1930 года на территории острова Норт-Бразер работала больница Риверсайд, в которой лежали пациенты с оспой, проказой и другими ужасными заболеваниями. После закрытия из этого места сделали центр по реабилитации подростков, которые страдали от наркомании. Он проработал до 1963 года и впоследствии тоже был закрыт. Сейчас этот остров необитаем и является довольно жутким местом — его история действительно богата не самыми приятными фактами. На территории Норт-Бразера разве что иногда появляются любители пощекотать нервы и фотографы.

Больница Риверсайд на острове Норт-Бразер.

Больница Риверсайд на острове Норт-Бразер. Заброшенный замок Миранда

Во второй половине XIX века на территории бельгийского города был построен огромный замок Миранда. Он принадлежал представителям дворянского рода Лидекерке-Бофор и был их родовым гнездом вплоть до начала Второй мировой войны. После 1980 года замок стал летним лагерем для осиротевших детей, но аренда настолько большого здания обходилось очень дорого. Так что после десятка лет работы летний лагерь был закрыт и огромный замок стал считаться заброшенным. Из-за своего возраста он начал разрушаться, а после пожара его состояние стало еще хуже. Время от времени амок предлагалось превратить в стильный отель, но из-за плохого состояния сооружения эти идеи были отклонены. Известно, что относительно недавно владельцы замка Миранда решили его снести. Скорее всего, скоро замок будет разрушен.

Бельгийский замок Миранда действительно выглядит устрашающе.

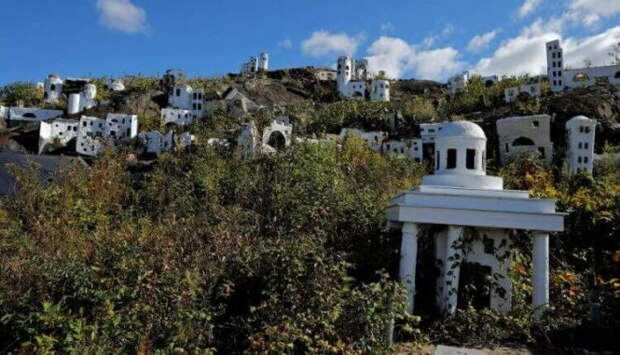

Бельгийский замок Миранда действительно выглядит устрашающе. Парк «Святая земля»

Напоследок можно упомянуть о построенном в 1958 году на территории штата Коннектикут парке на библейскую тематику. Его авторов является мужчина по имени Джон Греко. В своем парке он создал небольшие копии Иерусалима, крепости Иродион и других библейских объектов. Каждый год это место посещали по 40 тысяч человек, но в 1984 году мужчина закрыл парк, чтобы улучшить его. К сожалению, он скончался и парк больше ни разу не открывался для публики. Удивительно, что его до сих пор никто не выкупил и не занялся реконструкцией.

Парк «Святая земля» сегодня выглядит так.

Парк «Святая земля» сегодня выглядит так. Упомянутые выше места почти не посещаются людьми не только потому, что они опасны для жизни. Многие люди боятся, что в этих городах и зданиях водятся привидения.

Свежие комментарии