День войск противовоздушной обороны

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. В настоящее время это один из памятных дней в ВС Российской Федерации, перечень которых был утвержден на основании президентского указа от 31 мая 2006 года.

Впервые же данный праздник отметили в Советском Союзе в 1975 году. Удивительно, но до этого момента профессионального праздника у военнослужащих войск ПВО не было, хотя первые части противовоздушной обороны появились в нашей стране еще в годы Первой мировой войны.

Появление войск противовоздушной обороны неразрывно связано с появлением первых самолетов над полями сражений. Неудивительно, что полноценный дебют данных войск пришелся именно на годы Первой мировой войны, когда армии сражающихся держав начали широко использовать различные аэропланы. При этом в России над созданием средств борьбы с воздушными целями начали думать еще до начала мировой войны. Во многом этому способствовал опыт, полученный русскими войсками в боях с японцами, особенно при обороне Порт-Артура. В годы Русско-японской войны был накоплен достаточный опыт использования в военных целях аэростатов. Поэтому первые противовоздушные средства, которые разрабатывались еще в Российской империи, создавались именно для борьбы с подобными целями.

Уже тогда, на заре появления первых систем ПВО, в качестве одного из способов борьбы с воздушными целями рассматривались ракеты. Так, еще в 1910 году российский военный инженер Н. В. Герасимов предлагал использовать для борьбы с воздушными целями 76,2-мм ракеты, при этом он понимал, что попасть ракетой в летательный аппарат — очень сложная задача, поэтому рассчитывал поражать не саму цель, а максимально большое пространство, в котором она могла находиться. Тогда подобные идеи опережали свое время, создать в 1910-е годы эффективную зенитную ракету не представлялось возможным, но сегодня именно зенитно-ракетные комплексы составляют основу щита ПВО, который прикрывает нашу страну от воздушных угроз.

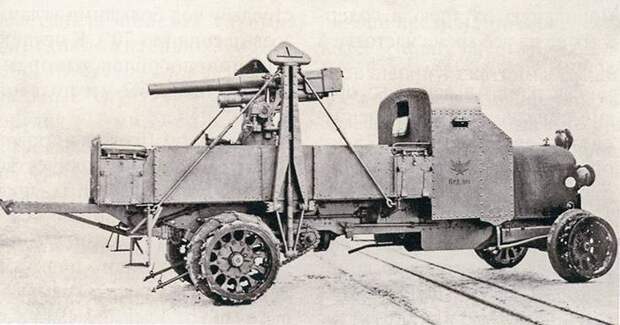

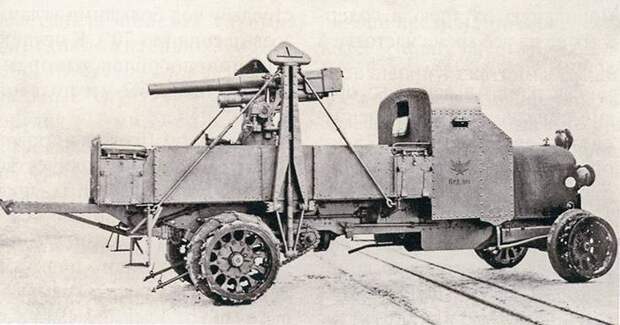

Проведя ряд экспериментов с ракетами и поняв, что с данным оружием пока что очень трудно совладать, русские инженеры переключили свой взор на более традиционные образцы вооружений. К примеру, уже в 1912 году генерал Е. К. Смысловский, являющийся видным специалистом в области артиллерии, предложил в качестве средства борьбы с аэропланами противника использовать сконцентрированный огонь нескольких пулеметов, их стрельба должна была поразить либо пилотов, либо различные агрегаты летательного аппарата. В том же 1912 году в империи занялись созданием первой зенитной самоходной установки, ее разработчиком был штабс-капитан В. В. Тарановский. Он предложил установить зенитную пушку на бронированном автомобильном шасси, в качестве носителей предполагалось использовать грузовые автомобили завода «Руссо-Балт» и американские грузовики «Уайт». В качестве брони использовались листы 3-мм щитовой стали, они должны были защитить расчет, шоферов и жизненно важные элементы грузовика от дальнего ружейного и шрапнельного огня противника.

Основой установки было 76,2-мм зенитное орудие образца 1914/15 годов. В России это было первое орудие, предназначенное для борьбы с воздушными целями, также оно получило широкую известность, как пушка Лендера. Первая опытная партия таких орудий, состоящая из 12 единиц, была заказана в августе 1914 года. Орудие, обладавшее скорострельностью 12 выстрелов в минуту, имело клиновой затвор с инерционной полуавтоматикой (это было первое подобное орудие). В ходе усовершенствования угол возвышения 76,2-мм пушки был увеличен с 66 до 75 градусов. Пушка могла использоваться вместе с тумбовым лафетом, размещать ее можно было не только на автомобильном шасси, но и на поездах, а также кораблях русского флота. К сожалению, орудия изготавливались достаточно медленно. К 1917 году в войсках имелось всего 76 таких зенитных пушек (из них лишь 36 на базе автомобилей), хотя их потребность в действующей армии оценивали минимум в 584 орудия в составе 146 батарей.

Полноценный боевой дебют российских частей ПВО состоялся в 1915 году. Первая батарея, оснащенная специализированными зенитными установками, прибыла на Северо-Западный фронт в марте того же года. 17 июня во время отражения атаки сразу 9 немецких самолетов, российские зенитчики смогли сбить два самолета противника, это были первые цели уничтоженные зенитной артиллерией. Также имеется информация, что боевой дебют подразделения Тарановского мог состояться на две недели раньше – 2 июня 1915 года, когда в районе польского города Пулутска удалось сбить один из немецких самолетов.

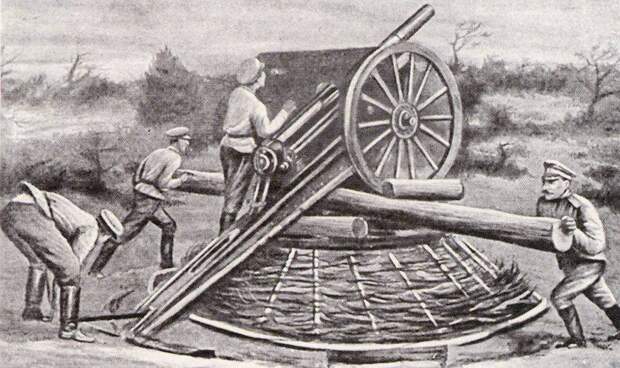

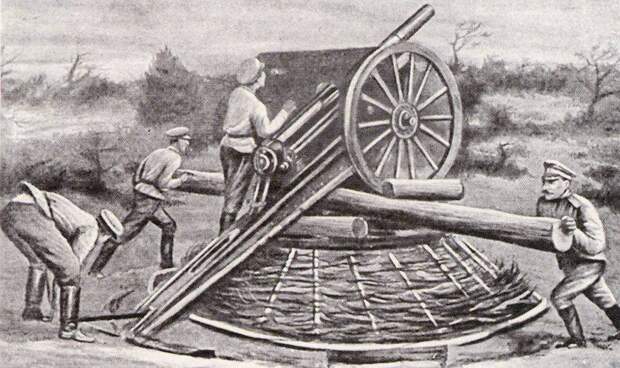

Но еще до появления на фронте специализированных зенитных орудий, российские части открыли счет сбитым самолетам. Для борьбы с аэропланами противника активно применялись обычные полевые 76,2-мм орудия образца 1900 года, а также горные орудия системы Шнейдера того же калибра, установленные на импровизированные противосамолетные поворотные рамы. Уже 14 августа 1914 года огнем батареи 76,2-мм орудий был сбит первый немецкий аэроплан, это произошло в 13 километрах на запад от Симно на территории Сувалкской губернии. А всего к концу первого года войны русские артиллеристы записали на свой счет 19 сбитых аэропланов противника, а также два уничтоженных дирижабля.

В межвоенный период произошел процесс окончательного выделения частей и соединений противовоздушной обороны в отдельный вид вооруженных сил. Уже в 1930-е годы в Советском Союзе было образовано Управление ПВО, ставшее затем Главным управлением ПВО, а в 1941 году войсками ПВО. Именно в 30-е годы прошлого века было принято решение о том, чтобы объединить все имеющиеся подразделения: зенитные артиллерийские, пулеметные, воздухоплавательные, наблюдательные, прожекторные и тыловые части в дивизионы, полки, бригады и дивизии противовоздушной обороны.

Начало Великой Отечественной войны советские части ПВО встретили, имея на вооружении 3329 зенитных орудий среднего калибра (76,2 и 85 мм), а также 330 орудий малого калибра (37 мм) и 650 зенитных пулеметов. Помимо этого в распоряжении войск противовоздушной обороны насчитывалось 45 радиолокационных станций, более 1,5 тысяч зенитных прожекторов, около 850 аэростатов воздушного заграждения. Всего в частях и соединениях ПВО проходили службу более 182 тысяч человек личного состава. Помимо этого в частях ВВС РККА, которые должны были использоваться для решения задач противовоздушной обороны городов и важных стратегических объектов Советского Союза, имелось 40 истребительных авиаполков, на вооружении которых состояло порядка 1,5 тысяч боевых самолетов.

Новая война продемонстрировала новые возможности и примеры использования войск ПВО. Так для воздушной обороны Ленинграда и Москвы советские войска активно использовали не только разнообразную зенитную артиллерию, но и истребительную авиацию, а также первые отечественные радиолокационные станции. В дальнейшем к ним добавились и британские РЛС, которые поставлялись в СССР в рамках действия программы ленд-лиза. Бойцы и командиры войск ПВО продемонстрировали высокий уровень подготовки и мужества, отражая воздушные налеты Люфтваффе на Москву и Ленинград, сломав замыслы немецкого командования и нанеся бомбардировочной авиации противника серьезные потери. При этом в боях на ближних подступах к Москве в самый критический момент сражения покрыли себя славой маневренные зенитно-артиллерийские группы, которые использовались командованием для купирования угроз, возникающих на разных участках обороны. Тогда зенитные пушки переквалифицировались на борьбу с наступающей бронетехникой и пехотой вермахта. Именно зенитчики и стали одной из составных частей «Чуда под Москвой», когда советским частям не только удалось измотать противника в ожесточенных оборонительных боях, но и перейти в контрнаступление, отбросив войска группы армий Центр на 100-250 километров от столицы.

Выполняя свои боевые задачи на фронтах Великой Отечественной войны, личный состав подразделений ПВО покрыл себя неувядающей славой, более 80 тысяч бойцов и командиров были отмечены различными правительственными орденами и медалями, 92 человека были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, причем два человека – дважды. Всего же в ходе войны войска ПВО записали на свой счет 7313 уничтоженных самолетов противника. 3145 пришлось на долю зенитной артиллерии, пулеметного огня и аэростатов воздушного заграждения, еще 4168 были сбиты истребительной авиацией из состава авиаполков противовоздушной обороны. Самым результативным подразделением среди советских зенитчиков стала батарея, которой руководил старший лейтенант Геннадий Ольховиков. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 1-я батарея 93-го зенитного артиллерийского полка, которой командовал Ольховиков, записала на свой счет 33 сбитых самолета противника.

На современном этапе своего развития войска ПВО входят в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС), в составе которых произошло их выделение в новый род войск – Войска противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящее время, по данным иностранных экспертов и специалистов, российская комплексная система противовоздушной обороны признается одной из самых мощных и продвинутых на планете. Настоящей жемчужиной российской системы ПВО являются разнообразные зенитно-ракетные комплексы, которые активно продвигаются на экспорт и пользуются спросом на международном рынке вооружений. Самым ярким примером является зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», которую уже приобрели Турция, Китай и Индия, при этом к системе проявляют интерес военные многих стран из всех регионов мира. Совсем скоро состав российских войск ПВО-ПРО пополнится еще более совершенным комплексом С-500, который сможет эффективно решать и различные задачи противоракетной обороны. Одним из назначений нового комплекса будет борьба с различными баллистическими целями, в том числе ракетами средней дальности, а в случае необходимости и с МБР противника, которые комплекс сможет уверенно поражать не только на конечном участке траектории, но и в ряде случаев на среднем участке полета. Ожидается, что комплекс, получивший звучное название «Прометей», будет готов к опытной эксплуатации уже в 2020 году.

Также именно к 2020 году должен завершиться процесс переоснащения частей и соединений ПВО-ПРО современными и перспективными образцами радиолокационного вооружения. Некоторые из таких РЛС позволят обнаруживать воздушные цели противника на удалении до 1800 километров и на высотах до 1200 километров. Одновременно количество типов средств радиолокации, имеющихся в радиотехнических войсках, удастся сократить в несколько раз. Повышение возможностей войск ПВО-ПРО будет обеспечено за счет доведения доли современных радиолокационных комплексов и станций до 80 процентов, а современных комплексов и средств автоматизации до 100 процентов.

14 апреля «Военное обозрение» поздравляет всех ветеранов и действующих солдат и офицеров, проходящих службу в составе войск ПВО-ПРО ВКС Российской Федерации, с профессиональным праздником.

Современные войска противовоздушной обороны, фото: Минобороны Российской Федерации (мультимедиа.минобороны.рф):

Появление войск противовоздушной обороны неразрывно связано с появлением первых самолетов над полями сражений. Неудивительно, что полноценный дебют данных войск пришелся именно на годы Первой мировой войны, когда армии сражающихся держав начали широко использовать различные аэропланы. При этом в России над созданием средств борьбы с воздушными целями начали думать еще до начала мировой войны. Во многом этому способствовал опыт, полученный русскими войсками в боях с японцами, особенно при обороне Порт-Артура. В годы Русско-японской войны был накоплен достаточный опыт использования в военных целях аэростатов. Поэтому первые противовоздушные средства, которые разрабатывались еще в Российской империи, создавались именно для борьбы с подобными целями.

Уже тогда, на заре появления первых систем ПВО, в качестве одного из способов борьбы с воздушными целями рассматривались ракеты. Так, еще в 1910 году российский военный инженер Н. В. Герасимов предлагал использовать для борьбы с воздушными целями 76,2-мм ракеты, при этом он понимал, что попасть ракетой в летательный аппарат — очень сложная задача, поэтому рассчитывал поражать не саму цель, а максимально большое пространство, в котором она могла находиться. Тогда подобные идеи опережали свое время, создать в 1910-е годы эффективную зенитную ракету не представлялось возможным, но сегодня именно зенитно-ракетные комплексы составляют основу щита ПВО, который прикрывает нашу страну от воздушных угроз.

Первая отечественная зенитная самоходная установка

Проведя ряд экспериментов с ракетами и поняв, что с данным оружием пока что очень трудно совладать, русские инженеры переключили свой взор на более традиционные образцы вооружений. К примеру, уже в 1912 году генерал Е. К. Смысловский, являющийся видным специалистом в области артиллерии, предложил в качестве средства борьбы с аэропланами противника использовать сконцентрированный огонь нескольких пулеметов, их стрельба должна была поразить либо пилотов, либо различные агрегаты летательного аппарата. В том же 1912 году в империи занялись созданием первой зенитной самоходной установки, ее разработчиком был штабс-капитан В. В. Тарановский. Он предложил установить зенитную пушку на бронированном автомобильном шасси, в качестве носителей предполагалось использовать грузовые автомобили завода «Руссо-Балт» и американские грузовики «Уайт». В качестве брони использовались листы 3-мм щитовой стали, они должны были защитить расчет, шоферов и жизненно важные элементы грузовика от дальнего ружейного и шрапнельного огня противника.

Основой установки было 76,2-мм зенитное орудие образца 1914/15 годов. В России это было первое орудие, предназначенное для борьбы с воздушными целями, также оно получило широкую известность, как пушка Лендера. Первая опытная партия таких орудий, состоящая из 12 единиц, была заказана в августе 1914 года. Орудие, обладавшее скорострельностью 12 выстрелов в минуту, имело клиновой затвор с инерционной полуавтоматикой (это было первое подобное орудие). В ходе усовершенствования угол возвышения 76,2-мм пушки был увеличен с 66 до 75 градусов. Пушка могла использоваться вместе с тумбовым лафетом, размещать ее можно было не только на автомобильном шасси, но и на поездах, а также кораблях русского флота. К сожалению, орудия изготавливались достаточно медленно. К 1917 году в войсках имелось всего 76 таких зенитных пушек (из них лишь 36 на базе автомобилей), хотя их потребность в действующей армии оценивали минимум в 584 орудия в составе 146 батарей.

Полноценный боевой дебют российских частей ПВО состоялся в 1915 году. Первая батарея, оснащенная специализированными зенитными установками, прибыла на Северо-Западный фронт в марте того же года. 17 июня во время отражения атаки сразу 9 немецких самолетов, российские зенитчики смогли сбить два самолета противника, это были первые цели уничтоженные зенитной артиллерией. Также имеется информация, что боевой дебют подразделения Тарановского мог состояться на две недели раньше – 2 июня 1915 года, когда в районе польского города Пулутска удалось сбить один из немецких самолетов.

76,2-мм орудие на импровизированной противосамолетной поворотной раме

Но еще до появления на фронте специализированных зенитных орудий, российские части открыли счет сбитым самолетам. Для борьбы с аэропланами противника активно применялись обычные полевые 76,2-мм орудия образца 1900 года, а также горные орудия системы Шнейдера того же калибра, установленные на импровизированные противосамолетные поворотные рамы. Уже 14 августа 1914 года огнем батареи 76,2-мм орудий был сбит первый немецкий аэроплан, это произошло в 13 километрах на запад от Симно на территории Сувалкской губернии. А всего к концу первого года войны русские артиллеристы записали на свой счет 19 сбитых аэропланов противника, а также два уничтоженных дирижабля.

В межвоенный период произошел процесс окончательного выделения частей и соединений противовоздушной обороны в отдельный вид вооруженных сил. Уже в 1930-е годы в Советском Союзе было образовано Управление ПВО, ставшее затем Главным управлением ПВО, а в 1941 году войсками ПВО. Именно в 30-е годы прошлого века было принято решение о том, чтобы объединить все имеющиеся подразделения: зенитные артиллерийские, пулеметные, воздухоплавательные, наблюдательные, прожекторные и тыловые части в дивизионы, полки, бригады и дивизии противовоздушной обороны.

Начало Великой Отечественной войны советские части ПВО встретили, имея на вооружении 3329 зенитных орудий среднего калибра (76,2 и 85 мм), а также 330 орудий малого калибра (37 мм) и 650 зенитных пулеметов. Помимо этого в распоряжении войск противовоздушной обороны насчитывалось 45 радиолокационных станций, более 1,5 тысяч зенитных прожекторов, около 850 аэростатов воздушного заграждения. Всего в частях и соединениях ПВО проходили службу более 182 тысяч человек личного состава. Помимо этого в частях ВВС РККА, которые должны были использоваться для решения задач противовоздушной обороны городов и важных стратегических объектов Советского Союза, имелось 40 истребительных авиаполков, на вооружении которых состояло порядка 1,5 тысяч боевых самолетов.

Новая война продемонстрировала новые возможности и примеры использования войск ПВО. Так для воздушной обороны Ленинграда и Москвы советские войска активно использовали не только разнообразную зенитную артиллерию, но и истребительную авиацию, а также первые отечественные радиолокационные станции. В дальнейшем к ним добавились и британские РЛС, которые поставлялись в СССР в рамках действия программы ленд-лиза. Бойцы и командиры войск ПВО продемонстрировали высокий уровень подготовки и мужества, отражая воздушные налеты Люфтваффе на Москву и Ленинград, сломав замыслы немецкого командования и нанеся бомбардировочной авиации противника серьезные потери. При этом в боях на ближних подступах к Москве в самый критический момент сражения покрыли себя славой маневренные зенитно-артиллерийские группы, которые использовались командованием для купирования угроз, возникающих на разных участках обороны. Тогда зенитные пушки переквалифицировались на борьбу с наступающей бронетехникой и пехотой вермахта. Именно зенитчики и стали одной из составных частей «Чуда под Москвой», когда советским частям не только удалось измотать противника в ожесточенных оборонительных боях, но и перейти в контрнаступление, отбросив войска группы армий Центр на 100-250 километров от столицы.

Выполняя свои боевые задачи на фронтах Великой Отечественной войны, личный состав подразделений ПВО покрыл себя неувядающей славой, более 80 тысяч бойцов и командиров были отмечены различными правительственными орденами и медалями, 92 человека были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, причем два человека – дважды. Всего же в ходе войны войска ПВО записали на свой счет 7313 уничтоженных самолетов противника. 3145 пришлось на долю зенитной артиллерии, пулеметного огня и аэростатов воздушного заграждения, еще 4168 были сбиты истребительной авиацией из состава авиаполков противовоздушной обороны. Самым результативным подразделением среди советских зенитчиков стала батарея, которой руководил старший лейтенант Геннадий Ольховиков. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 1-я батарея 93-го зенитного артиллерийского полка, которой командовал Ольховиков, записала на свой счет 33 сбитых самолета противника.

На современном этапе своего развития войска ПВО входят в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС), в составе которых произошло их выделение в новый род войск – Войска противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящее время, по данным иностранных экспертов и специалистов, российская комплексная система противовоздушной обороны признается одной из самых мощных и продвинутых на планете. Настоящей жемчужиной российской системы ПВО являются разнообразные зенитно-ракетные комплексы, которые активно продвигаются на экспорт и пользуются спросом на международном рынке вооружений. Самым ярким примером является зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», которую уже приобрели Турция, Китай и Индия, при этом к системе проявляют интерес военные многих стран из всех регионов мира. Совсем скоро состав российских войск ПВО-ПРО пополнится еще более совершенным комплексом С-500, который сможет эффективно решать и различные задачи противоракетной обороны. Одним из назначений нового комплекса будет борьба с различными баллистическими целями, в том числе ракетами средней дальности, а в случае необходимости и с МБР противника, которые комплекс сможет уверенно поражать не только на конечном участке траектории, но и в ряде случаев на среднем участке полета. Ожидается, что комплекс, получивший звучное название «Прометей», будет готов к опытной эксплуатации уже в 2020 году.

Также именно к 2020 году должен завершиться процесс переоснащения частей и соединений ПВО-ПРО современными и перспективными образцами радиолокационного вооружения. Некоторые из таких РЛС позволят обнаруживать воздушные цели противника на удалении до 1800 километров и на высотах до 1200 километров. Одновременно количество типов средств радиолокации, имеющихся в радиотехнических войсках, удастся сократить в несколько раз. Повышение возможностей войск ПВО-ПРО будет обеспечено за счет доведения доли современных радиолокационных комплексов и станций до 80 процентов, а современных комплексов и средств автоматизации до 100 процентов.

14 апреля «Военное обозрение» поздравляет всех ветеранов и действующих солдат и офицеров, проходящих службу в составе войск ПВО-ПРО ВКС Российской Федерации, с профессиональным праздником.

Современные войска противовоздушной обороны, фото: Минобороны Российской Федерации (мультимедиа.минобороны.рф):

Российская армия способна "пробить" натовский «Морской щит»

На Черном море российские военные развернули масштабные учения на фоне проводимых НАТО мероприятий «Морской щит-2019». Плановая подготовка личного состава авиации и флота Юго-восточного округа предназначена для отработки учебно-боевых задач в реальной обстановке. Российские маневры не остались незамеченными по ту сторону океана. Особые опасения американцев вызвали новейшие образцы вооружения и техники.

Пятичасовой перелет над черноморской акваторией совершили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Боевые экипажи перелетели на оперативный аэродром в Краснодарском крае и после дозаправки вылетели на дежурство, чтобы обеспечить наращивание радиолокационного поля. За время, проведенное в полете, самолеты осуществили несколько десятков наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 по сверхзвуковым и стратосферным целям.

Также на днях российское Министерство обороны отчиталось о поступлениях военной техники, строительстве и ремонте объектов инфраструктуры в первом квартале 2019 года. Всего на вооружение нашей армии поступили береговой ракетный комплекс «Бастион», 48 тактических крылатых ракет «Калибр», 13 самолетов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин («Тигр», «Урал» и «КамАЗ»).

В ходе Единого дня приемки военной техники министр Сергей Шойгу заслушал доклады и рассказал об общей ситуации с оснащением армии современными комплектами вооружений. По его словам, модернизация идет в плановом режиме, без сбоев и с опережающими темпами ввода техники. Новейшие экземпляры вооружений будут представлены всем желающим в ходе традиционного форума «Армия-2019».

Завершаются государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО». В конце марта проведены успешные пуски и отправлен в производство первый серийный комплект. Также на конечной стадии разработка ЗРК нового поколения С-500 «Прометей». Эта система рассчитана на поражение атакующими баллистическими ракетами и боевыми блоками межконтинентальных ракет. Ракетный комплекс способен поразить аэродинамические цели в радиусе 600 км.

Успешными оказались испытания и новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Комплекс характеризуется высокой эффективностью по сверхмалым целям благодаря обновленной зенитной ракете с увеличенной дальностью поражения.

Находится на финальном этапе испытаний еще одна серьезная угроза спокойствию сил НАТО - межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат». В основу стратегического комплекса нового поколения шахтного базирования заложена тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Она способна доставлять боеголовки по траектории, значительно затрудняющей их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Российская армия только в нынешнем году получила широкий перечень различной техники, средств связи, новейшего вооружения и боеприпасов. В планах на ближайшие годы – привести в порядок и улучшить инфраструктуру, в том числе в местах базирования армии в Крыму и Арктической зоне. Стало быть, есть возможности "пробить" натовский "Морской щит", из-за которого выглядывают откровенно наступательные вооружения.

Пятичасовой перелет над черноморской акваторией совершили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Боевые экипажи перелетели на оперативный аэродром в Краснодарском крае и после дозаправки вылетели на дежурство, чтобы обеспечить наращивание радиолокационного поля. За время, проведенное в полете, самолеты осуществили несколько десятков наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 по сверхзвуковым и стратосферным целям.

Также на днях российское Министерство обороны отчиталось о поступлениях военной техники, строительстве и ремонте объектов инфраструктуры в первом квартале 2019 года. Всего на вооружение нашей армии поступили береговой ракетный комплекс «Бастион», 48 тактических крылатых ракет «Калибр», 13 самолетов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин («Тигр», «Урал» и «КамАЗ»).

В ходе Единого дня приемки военной техники министр Сергей Шойгу заслушал доклады и рассказал об общей ситуации с оснащением армии современными комплектами вооружений. По его словам, модернизация идет в плановом режиме, без сбоев и с опережающими темпами ввода техники. Новейшие экземпляры вооружений будут представлены всем желающим в ходе традиционного форума «Армия-2019».

Завершаются государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО». В конце марта проведены успешные пуски и отправлен в производство первый серийный комплект. Также на конечной стадии разработка ЗРК нового поколения С-500 «Прометей». Эта система рассчитана на поражение атакующими баллистическими ракетами и боевыми блоками межконтинентальных ракет. Ракетный комплекс способен поразить аэродинамические цели в радиусе 600 км.

Успешными оказались испытания и новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Комплекс характеризуется высокой эффективностью по сверхмалым целям благодаря обновленной зенитной ракете с увеличенной дальностью поражения.

Находится на финальном этапе испытаний еще одна серьезная угроза спокойствию сил НАТО - межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат». В основу стратегического комплекса нового поколения шахтного базирования заложена тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Она способна доставлять боеголовки по траектории, значительно затрудняющей их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Российская армия только в нынешнем году получила широкий перечень различной техники, средств связи, новейшего вооружения и боеприпасов. В планах на ближайшие годы – привести в порядок и улучшить инфраструктуру, в том числе в местах базирования армии в Крыму и Арктической зоне. Стало быть, есть возможности "пробить" натовский "Морской щит", из-за которого выглядывают откровенно наступательные вооружения.

Свежие комментарии