Но вернемся к прерванному рассказу. После разорения Рима Тотила вновь одолел луканов (i Lucchesi), овладел Абруццо и Калабрией. Он уничтожил также более двухсот солдат греческого военачальника Иоанна, и лишь немногие сумели спастись, укрывшись в крепости Россано (Rusticano). Тотила, взяв приступом Россано и Перуджу, отнял у римлян Кипр и Акарна- нию.

Тем временем Велизарий постарался как можно лучше укрепить Рим, но все было напрасно — пришел Тотила и вновь овладел городом. Это было второе разорение Рима Тотилой и остроготами.

Как пишет Прокопий, когда остроготы овладели Сицилией и всей Италией, за исключением Равенны, Анконы и Отранто, император Юстиниан, не в силах терпеть такое разорение империи, послал против них евнуха Нарсеса со всем своим войском. Последний, соединившись с пятью тысячами лангобардов, тремя тысячами верлов, или герулов, и четырьмя тысячами гепидов, вступил в сражение с остроготами, которое с переменным успехом длилось два дня сряду. Тогда остроготы, осознав, что владение Италией не принесет им ничего, кроме постоянных войн с римлянами, решили отказаться от него, при том условии, однако, что им будет позволено вывезти из Италии все свое имущество туда, куда им заблагорассудится. Если же им в этом будет отказано, они грозили биться до последнего. Когда их условие было принято, [остроготы] ушли из Италии. Кто же вынудил их просить о таких условиях? Греки или, может быть, римляне? Конечно, нет, поскольку Велизарий, хотя ему помогали и греки и римляне, никогда не одолел бы готов, если бы не помощь гуннов и верлов.

И Нарсес никогда не победил бы их без помощи славян, то есть верлов и гепидов, соплеменников готов. Об этом написано у Прокопия Грека.Леонардо Аретино, однако, умолчал о многих достойных славы свершениях готов, описав лишь их поражение и скрыв многие из бед, постигших в то время Италию. Нет никакого сомнения в том, что и сам Прокопий, принимавший участие в этой войне на стороне Юстиниана, не упомянул о многих вещах, которые могли бы бросить тень на доблесть и силу греков, а готов, наоборот, выставить в более выгодном свете. Конечно, если бы историки не исказили историю своими измышлениями и лестью, мы прочли бы в ней еще о многих достойных свершениях славян. Впрочем, и тех, о которых они упомянули, вполне достаточно. Нельзя было замолчать их, не вызвав порицания — ведь об этом было известно всему миру. Промолчи о них Прокопий со всеми греками и итальянцами, сам Рим со всей Италией стали бы красноречивыми свидетелями истины и не позволили бы когда‑либо предать забвению то, что оставило после себя благороднейшее славянское племя, пролившее столько римской крови.

Эта война Юстиниана с готами продолжалась до последних лет его жизни, велась она и после его кончины, так как готы разделились: одна их часть примкнула к бургундам и франкам, которые позднее вновь восстали против римлян; вторая ушла жить к другим народам; третья же часть, состоявшая из остроготов, уцелевших после стольких войн, стала называться итальянцами, как пишет Сабеллико в 5–й книге VIII эннеады. Вот и выходит, что итальянцы, всегда называвшие готов и другие славянские народы варварами, сами являются не чем иным, как остатками варваров, то есть готов, вандалов, верлов и других славян.

Итак, до сих пор мы говорили о том, как стали называться и кем стали остроготы. Посмотрим теперь, что же стало с визиготами, второй частью готов. Они отправились в Испанию и стали называться испанцами, как пишет Иреникус (VI). Изгнав из упомянутой державы вандалов, они владели ею на протяжении многих лет, как пишет Микеле Риччо. Короли, потомки их крови, с отвагой и доблестью правили Испанией вплоть до времени наших дедов, оставив Галлию франкам. Несколько раз они овладевали Испанией, три или четыре раза захватывали Галлию, два раза Паннонию, три — Мезию, семь раз — Фракию и, наконец, завладели всем Востоком. Суди сам, благоразумный читатель — удавалось ли это когда- либо Александру Великому, Киру или же Ганнибалу?

О том, каким образом готы добились стольких успехов, очень хорошо написано у поэта Клавдиана. Несмотря на свое крайне враждебное отношение к готам, он все же оставил немало свидетельств их воинской доблести, и особенно вандалов, которые, как мы показали выше, также были славянами.

Вандалы, выйдя из Скандинавии, находились в пути в течение целого года, пока не достигли реки Вислы (Vistula), как пишет Иордан Алан, ссылаясь на Дексиппа Грека. Позднее эта река получила имя Вандал в честь их королевы Вандалы, добровольно утопившейся в ней [в жертву богам] за одержанную над врагами победу, как пишет Меховский (I, 12). От этой реки и получили свое имя вандалы. Иоганн Авентин (I) считает, однако, что вандалы стали так называться по имени их короля Вандала, жившего во времена патриарха Иосифа и правившего в течение сорока лет, и именно в то время возникло это имя вандалов, или венедов.

Они всегда славились своей воинской доблестью, имя их было известно и во времена Александра Великого, во всех походах которого они принимали участие. Об этом пишет Суффрид Петри (III). По его словам, вандалы воевали под началом Александра Великого, а после его смерти вернулись в свою страну, которая позднее была занята саксами. Об этом, пишет Суффрид, написано во фризских летописях, у Альберта Кранца, в «Саксонском зерцале», у Альберта Штаденского, Видукинда Саксона, Вернера Ро- левинка, в трудах Иоганна Эссенского и Генриха Херфордского, а из французских авторов — у Сигиберта из Жамблу.

Бьондо в 1–й книге I декады пишет, что во времена Цезаря Августа восемьдесят тысяч вандалов заняли восточный берег реки Рейн, но затем Друз и Тиберий отбросили их обратно на их исконные земли, под которыми, думаю, понимаются те земли, которые отводил им Плиний у Карпатских гор на границах Сарматии, или Польши. Отсюда за много лет до этого они вывели свои колонии к Балтийскому морю, где сначала долго воевали с датчанами и саксами.

Евтропий и Павел Орозий пишут, что они были союзниками маркома- нов в войнах, которые те вели против императора Марка Антонина (Antonio). После этого, по свидетельству Суффрида Петри, они прошли с мечом по всей Германии. В вышеуказанной книге он пишет: «Я нашел в наших архивах, что через девять лет после этой маркоманской войны, а именно в 183 году от Рождества Христова, вся Германия была охвачена ужасом перед этими вандалами, или поляками. Их нашествие заставило многие племена отступить в укромные места, а некоторые — и вовсе оставить свои исконные земли. Вандалы же поселились на другом берегу реки Везер (Visurgo). Полторы тысячи из них, переправившись через Везер, проникли во Фризию и сели на восточном берегу реки Эмс (Amiso), как можно прочесть у Андреаса Корнелиуса Ставоренского (Andrea Cornelio Stauriese). На них напал Тит Бойокал, брат герцога Фризии Адебальда, и, одержав победу, изгнал их с Эмса». Так пишет о вандалах Суффрид.

Сражались вандалы и с визиготами, но, будучи разбиты в битве и изгнаны с Дуная, вторглись в Паннонию и владели ею в течение сорока лет.

В 382 году они под началом короля Многасила, которого другие, не знающие вандальского, или славянского, языка, ошибочно называют Модиги- зилом или Модидиском, предприняли поход в Италию.

В 415 году вандалы, предводимые Кроском, вторглись во Франкию и предали всю страну огню и мечу. Изгнанные оттуда более могущественным племенем визиготов, они спустились с Пиренеев в Испанию и, овладев ею, по имени своего племени назвали ее Вандалузией или, без первой буквы, Андалузией.

Императоры Василиск и Рецимер нанесли им поражение, когда они напали на Венецию и Истрию.

Наконец, в течение тридцати лет они владели Вифинией.

Затем, приглашенные в Африку за огромное вознаграждение, они пересекли Гибралтарский пролив и, нарушив обещание, данное комиту Бонифацию, который их и пригласил, захватили такие важные города, как Бон (Bonalica), Сале (Sala), Таманасиду (Tamanasida), Банасу (Banasa) и Тингис (Tingendi). Императору Валентиниану, в конце концов, удалось на определенных условиях заключить с ними мир, однако после его кончины они вновь восстали и при короле Гейзерихе взяли приступом Карфаген, знаменитый город, уступавший некогда одному только Риму.

До той поры в течение 535 лет он был под властью римлян, а теперь перешел под власть славян.

После этого Гейзерих, снарядив флот, атаковал и захватил острова Сардиния, Сицилия, Корсика и Ибица (Ebuso), которую Тит Ливий и Плиний называют Pytiusa (Pytusa), а де Леклюз — Ivica (Iuica). Епископ Виктор Витенский (d’Vtica) пишет, что они захватили также Майорку и Минорку. Сицилию Гейзерих уступил королю Италии Оттокару, обязавшемуся платить за нее ежегодную дань.

Гейзерих же отправился в Шотландию (Scotia) и Британию (Britannia), и владел ими до тех пор, пока не пришел конец могуществу свирепого Аттилы.

Когда Максим тиранически захватил императорскую власть в Риме и взял в жены вдову Валентиниана императрицу Евдокию, последняя, будучи женщиной высокомерной, была возмущена тем, что ее заставили выйти замуж за столь подлого мужа. Не видя иной возможности изменить свою судьбу и стать свободной, она тайно снеслась с упомянутым вандальским королем Гейзерихом, славным многочисленными победами, призывая его захватить Рим и освободить ее от столь жалкого супруга. По этой причине Гейзерих, снарядив большой и мощный флот, подошел к Риму и захватил его, проявив величайшую жестокость. Он совершил бы еще больше зла, если бы папа Лев не смягчил его необузданность своим смирением и покорностью. После четырнадцати дней разграбления Рима Гейзерих покинул город, уведя с собой Евдокию с Плацидией и множество пленных. Эти события произошли в 457 году.

Последним вандальским королем был Гелимир. Будучи застигнут врасплох Велизарием в Африке, он так рьяно бросился в атаку на неприятеля, что, если бы развил свой успех, мог бы, без сомнения, совершенно изгнать греков из Африки. Однако Гелимир упустил случай и дал время Велиза- рию усилиться. В последовавших за этим двух сражениях с Велизарием он проявил себя умелым и доблестным полководцем, но удача, которая, как водится, неожиданно покидает того, кто прежде был ею обласкан, в этот раз столь резко изменила вандалам, что грекам удалось уничтожить Цазона (Zangone), брата Гелимира, с большей частью многочисленного вандальского войска, а самого Гелимира взять в плен. Представ перед императором Юстинианом, Гелимир, видя, в каком рабском и бедственном положении он оказался после стольких лет власти и счастья, с улыбкой произнес: «Vanitas vanitatum, et omnia vanitas» (лат. Суета сует и все — суета — изречение царя Соломона (Екклезиаст, 1, 2 и 12, 8) и добавил, так как был образован и изучил все книги по философии и словесности: «Я не удивляюсь, о лучший из императоров, своему стремительному падению с высот счастья в пучину бед, потому что знаю, как непостоянна судьба; знаю, как, шутя, она в мгновенье ока возносит и низвергает смертных. Я удивляюсь лишь, как могло случиться, что вопреки ей я до сих пор не пал духом. Этого бы не произошло, не окружи я свой разум крепкой стеной убеждения, что все пришедшие в этот мир подвержены изменчивости судьбы, и особенно те, кто стоит во главе государств и империй, так как они выдаются над всеми и представляют собой прекрасную мишень для ее удара. Теперь, испытав все это на себе, я нахожу, что самыми счастливыми следует считать тех, кто занимает низкое положение, а вовсе не королей. Ведь, кроме того, что их разум и душа не обременены мыслями и заботами, связанными с высоким положением и управлением государством, они, помимо многих других выгод, имеют то преимущество, что знают — при неблагоприятной судьбе им многого не потерять, поскольку многого у них и нет. Королям же, владеющим многим, тяжко падать из богатства в нищету. Сужу по себе — прежде повелевал я войсками, городами, провинциями, купался в развлечениях, удовольствиях и изобилии во всем, внушая страх и поклонение моим подданным, но прошло немного времени, и вот у меня нет даже куска хлеба, чтобы утолить свой голод; губки, чтобы утереть мои слезы; цитры, чтобы утолить мою печаль. Посему, о император, если кто сравнит наши с тобой победы, то признает меня достойным большего триумфа, чем тебя. Ты победил одного из королей — это обыденное дело, так делают и другие. Я же победил судьбу, которую еще никому и никогда не удавалось победить. Ты сразил того, кто уже был сражен ей, я же поверг наземь ту, которая, хотя и сразила меня, но победить все же не смогла. Ты сражался с тем, кто теперь сражен голодом, я же одержал верх над той, которая не могла насытиться всеми моими невзгодами. Ты — одного из государей мира, я — императрицу и королеву всех государств и империй. Если же ты сомневаешься в моей победе над ней, то смотри — я еще жив, ее удары не повергли меня на землю, несчастья свои переношу я со спокойной душой. На мой взгляд, моя победа весомей твоей, так как оружию свойственно побеждать, но человеку не свойственно одерживать верх над судьбой; если он, конечно, не больше, чем человек. Ты прославишься тем, что покорил Вандальское королевство, я — тем, что покорил судьбу, с которой в будущем буду биться еще отважней, поскольку ей нечего отнять у меня, кроме самой жизни. Я знаю, о император, тебе не нужна моя жизнь, поскольку милосердие у столь великого государя не должно уступать его силе и доблести. Но даже если ты захочешь отнять ее у меня, и тогда судьба не сможет сказать, что победила меня, потому что, убив мое тело, она не сможет убить мою душу, которая сама по себе бессмертна и заключает в себе всю человеческую сущность и достоинство. Видимая же наша внешность — это скорее тень, чем наш истинный образ. Я не должен испытывать страха перед столь милосердным государем, о силе которого можно судить не потому, как он побеждает врагов, а по тому, как он обходится с ними после победы. Такому государю я, побежденный и победивший судьбу, униженный судьбой и унизивший судьбу, сдаюсь на милость. Признаюсь, что до сей минуты чувствую себя побежденным скорее твоей добротой и великодушием, покорившими мою душу, чем оружием, покорившим мое тело, по причине большого расположения, которое я возымел к грекам после того, как попал к ним в плен». Эта вдохновенная речь Гелимира так тронула императора, что он, помня о непостоянстве судьбы, ответил ему со всем состраданием, чтобы тот не огорчался; что он всегда ценил величие души выше всяких королевств и империй; что причиной войны с ним послужило не его честолюбие, а необходимость поддержать репутацию Римской империи и добиться признания ее прав владения — ведь после победы над карфагенянами, царями Сифаксом и Юбой Римская империя всегда была повелительницей Африки, почему он и добивался признания ее римской провинцией. Что же касается лично Гелимира, то он сочувствует его несчастьям, однако не с ним воевали римляне, а со всем вандальским народом, который в прошлом грабил Сицилию и другие провинции Римской империи, и сам Рим; что он сделает так, чтобы он, хотя и лишившись права распоряжаться войсками и королевствами, тем не менее остался государем и сохранил королевский статус, поскольку долгом его и его предков было миловать покорных и усмирять заносчивых; и что он решил так поступить с ним по той причине, что узнал в нем мужа, самого по себе достойного любого высокого положения, доблестного, великодушного и в равной степени добродетельного, обладающего, что ему особенно понравилось, редким постоянством и крепостью духа. Так Юстиниан утешил Гелимира и даровал ему некоторые владения во Франкии, куда тот и отправился, проведя там остаток своей жизни; и о вандалах не осталось иной памяти, кроме как в королевстве Испании, где они жили — область, которой они владели, была названа, как мы сказали выше, Вандалу- зией, или Андалузией.

Вандалы господствовали в Африке в течение двухсот лет, но, в конце концов, угасли упомянутым выше образом — нет в этой жизни такой власти, или империи, которая не была бы подвержена тысяче случайностей: Кир, который некогда властвовал над персами, мидийцами и халдеями, опустошил большую часть Азии и взял Вавилон, украшение Азии — в конце концов, вступив в битву с массагеткой, а следовательно, славянкой, Томирой (Tomiri), с великим позором лишился удачи. Карфагенянин Ганнибал, покоривший всю Африку, после стольких побед над иберами и кельтами, труднейшего перехода через Апеннины и удивительных побед над римлянами не смог одолеть всего одного римского военачальника, да еще и у себя на родине. Потеряв все, он сменял одно изгнание на другое, и, скажем, был жестоко наказан судьбой. Помпей Великий, римский консул и военачальник (Imperador), пройдя некогда победным шагом по всей Азии вплоть до твердыни Кавказа и Каспийского моря, покорив многие народы и премного обогатив город Рим, в конце концов, был разбит небольшим войском своих же соотечественников и потерял всю свою славу. Так и Гелимир, о котором мы ведем речь, незадолго до этого прославив свое имя многими, если не сказать бесчисленными свершениями, лишился всей славы под ударами судьбы. Вот воистину редкий и поучительный пример того, что человек не должен полагаться на милость судьбы — величайшие империи рушатся и исчезают, когда судьба в один день, час или мгновенье отворачивается от смертных.

Вандалы по природе своей были столь жестоки и неукротимы, что Римская Церковь, как пишет Александр Гваньини в своей «Сарматии», ввела в литании фразу «А vandalis libera nos domine». От готов вандалы заразились арианской ересью и по этой причине всегда были жесточайшими преследователями православных (Catholici). Об их преследованиях подробно рассказано у епископа Виктора Витенского (d’Vtica).

Карл Вагрийский (III) пишет, что вандалы, будучи еще язычниками, поклонялись тем же божествам, что и другие венедские, или славянские, племена. У них был обычай: при заключении перемирия или мира с противником отправлять ему посла, который брал в руку камень и бросал его в воду со словами «так погибнет и утонет тот, кто нарушит клятву», которую вандалы свято соблюдали. Я не стану описывать, в какие земли и в какое время они вывели каждую из своих колоний, поскольку прилежный читатель может прочесть об этом в трактате о переселении разных народов Вольфганга Лациуса, в «Трактате о двух Сарматиях» Меховского, «Истории Богемии» Энеа Сильвио, у Бьондо (I, 8), Орозия (VII, 38 и 41), Павла Диакона (XIII, XIV), в «Вандалии» и «Саксонии» Кранца, в трактате о Германии Беата Ренана (I, III) и «Экзегезе Германии» Франциска Иреникуса (VI, 25).

Из вандалов был тот великий Стилихон, которому римский император Феодосий за доблесть отдал в жены одну из своих дочерей и, умирая, оставил на попечение Западную империю и своего сына Гонория. Позднее Стилихон пал жертвой наветов и ложных обвинений со стороны своих врагов и был убит по приказу Гонория. Об этом рассказывает греческий историк Зосима. В 5–й книге он пишет: «Вандал Стилихон был несправедливо обвинен и оклеветан перед Гонорием коварным Олимпием, выходцем с Понта Эвксинского, который, стремясь к власти, ненавидел Стилихона. По этой причине он постоянно наговаривал императору на Стилихона. Последний, находясь в Равенне, был убит по приказу Гонория, а точнее Олимпия, который от имени императора написал солдатам в Равенну письмо с приказанием его убить. Когда солдаты пришли исполнить полученный приказ, поднялось множество вандалов и слуг Стилихона, хотевших перебить всех солдат, но Стилихон удержал их угрозами расправы со стороны Гонория. Не зная, в чем состоит его вина перед императором или его воинством, он сам подставил шею под меч. Воистину это был самый достойный и скромный человек из тех, кто в то время занимал высокое положение. Стилихон был убит 22 сентября Гераклианом, получивший за это место Батанария, мужа сестры Стилихона и префекта претория (prefetto de’ soldati) в Ливии. После смерти Стилихона многие из его друзей и слуг подверглись пыткам по приказу Олимпия и Гонория, желавших узнать о его замыслах и заговорах против императора, но ни один их них, даже умирая под пыткой, не сказал ни слова против Стилихона». Так пишет Зосима. О невиновности и доблести Стилихона узнали лишь после его смерти, так как вскоре дела в Римской империи пошли из рук вон плохо, в чем можно убедиться у историков, описавших те времена.

От вандалов произошли также бургунды, как единодушно считают все писатели, и среди них Меховский, который в 12–й главе I книги пишет: «Славяне, которые пошли на север, так сильно размножились, что наполнили Великую Польшу, Силезию и Вандалию, то есть Польшу у реки Вандал, которая ныне называется Вислой. Наполнили они также Померанию, Кашубию и ту часть побережья Германского моря, где теперь находятся Марка, Любек (Marchesato di Lubec) и Росток, вплоть до Вестфалии; и стали называться по–разному в зависимости от места жительства. Те, что сели на реке Свев, стали называться свевами, а другие, рядом с ними, были названы бургундами по названию домов, которые на их польском, или славянском, языке они зовут «броги» (Brogi). Восемьдесят тысяч бургундов, пришедших с севера (как пишет [Джакомо] Филиппо из Бергамо в «Дополнении»), заняли берега Рейна, но Друз и Тиберий, пасынки (nipoti) Ок- тавиана, вынудили их, как пишет Орозий, вернуться на свои исконные земли. Затем Друз переправился через Эльбу (Albio) и, напав на свевов и бургундов, победил их в кровопролитном бою. Позднее, во времена императора Валентиниана, как пишут Орозий и хронист из Бергамо, бургунды (Burgundioni), вновь выйдя с севера из земли винделиков, подошли к реке Рона (Rodano) и, найдя эту местность спокойной, в ней и осели, назвав ее по своему имени Бургундией».

Славяне верлы, которых, как мы отмечали ранее, ошибочно называют герулами или геркулами, вышли из Скандинавии и, достигнув Забакского болота, завладели всеми судами, которые они нашли на его берегах. Составив из них большую флотилию, они пересекли Большое море и взяли город Византий, который позднее был назван Константинополем. Переправившись в Азию, они, как пишет Пьетро Марчелло, предали огню и мечу несколько римских провинций и, в частности, во Фригии разрушили Илион, бывшую твердыню Трою, который до того времени еще стоял. Произошло это при императоре Валериане. Верлы, отягощенные добычей и немалыми богатствами, пересекли Большое море в обратном направлении и сели выше по Дунаю.

Как пишут Прокопий, Павел Диакон (I, 20) и Геродиан (III), верлы были знатоками искусства боя: выйдя со славой из величайших кровопролитных побоищ с разными народами, они, желая показать свое презрение к противнику, шли в бой нагими, прикрыв только срамные части. Им были присущи высокомерие и неукротимость — они не допускали мысли, что ка- кой‑либо другой народ может сравниться с ними в делах войны.

Захватив при императоре Анастасии сначала Либурнию, а затем Далмацию, они не раз вступали в сражение с императором, нанеся немалый урон римлянам, жившим в Паннонии. Одолели они также лангобардов и всех остальных своих воинственных соседей. Не имея больше соперников, верлы, как пишет Прокопий во 2–й книге «Войны с готами», сложили оружие и в течение трех лет отдыхали, что и послужило причиной их гибели — почти утратив за долгое время праздности воинскую дисциплину, но, по–прежнему ни в грош не ставя противника, они были разбиты в сражении лангобардами.

Видомар, или Видимир, второй король верлов, правивший у пределов Далмации, предал мученической смерти святого Максима, а с ним еще 40 христиан.

Свевлад (Sueulado), третий король верлов, именуемый другими Синду — вальдом (Sinduualdo), оказал помощь Нарсесу в войне с готами и немало прославился своим геройством.

Даже женщины у верлов славились своей воинской доблестью, и шли на бой с неприятелем вместе со своими мужьями. Однажды после поражения от римлян они, указывая на тех пальцами, стали упрекать мужей за то, что они дали себя победить коротышкам.

До своего знакомства с Христом верлы верили в многобожие. У них были жрецы, множество законов и обычаи, не похожие на другие. Среди прочих достопамятных обычаев был у них и такой: если кто‑то из них находился при смерти по причине преклонного возраста или заболевал болезнью, от которой те, кто понимал толк во врачевании, предрекали ему скорую кончину, то умирающего клали на поленицу дров и посылали кого‑нибудь из верлов умертвить его. После совершения сего родные покойного поджигали дрова и сжигали труп, а жена его ради чести и славы должна была повеситься у праха мужа. Тех жен, которые по какой‑либо причине не совершали этого, считали опозоренными.

Христианскую веру верлы приняли при их короле Грате (Grate), который прибыл в Константинополь к императору Юстиниану и принял святое крещение со всеми своими приближенными. Верлы, не получив должного наставления в христианской религии, примешивали к христианскому много языческого. Желающие узнать больше об этом народе пусть прочтут 2–ю книгу «Войны с готами» Прокопия Кесарийского. Мы же, отослав прилежного читателя к упомянутой книге, перейдем к аварам, которые, как мы показали выше, были славянами.

Оттон Фрейзингенский (XI, 21) пишет, что авары произошли от гепидов. Они часто воевали с римскими императорами, особенно с Маврикием, который для сохранения мира с ними вынужден был ежегодно платить им немалую дань. Павел Диакон (XVII) в жизнеописании упомянутого Маврикия говорит: «При императоре Маврикии в 577 году от Рождества Господня авары, незадолго до этого покорившие знаменитейший в Европе город Сирмий, отправили к императору посольство с требованием выплатить им восьдесят тысяч золотых дукатов, которые ежегодно получали от римлян, а сверх этого добавить еще двадцать тысяч. Император, желая сохранить мир, удовлетворил их требования. Вскоре после этого аварский князь Каган (Сасапо) отправил новое посольство с требованием увеличить сумму еще на сто тысяч дукатов. Когда император отказался, авары разрушили город Сингидун (Sigidone) и захватили множество городов в Иллирии, после чего император через патрикия Ельпидия и Коменциола заключил мир с Каганом. Однако тот вскоре вновь нарушил мир с Маврикием и послал против Фракии войско из славян, которые достигли Длинных стен, причиняя великий ущерб. Император повелел дворцовой гвардии и городскому плебсу охранять Длинные стены, назначил военачальником Коменциола и послал его с войском против варваров. Коменциол, дав бой неприятелю, вопреки всем ожиданиям разбил его, перебив многих и обратив остальных в бегство; однако на 17–м году правления Маврикия Каган со всем своим войском яростно напал на Далмацию и, дойдя до Балки (Balca), разграбил 40 городов в ее округе».

Эти авары жили в Нижней Паннонии, откуда затем спустились в Баварию. Они были в большой дружбе с далматами и очень помогли им в борьбе с саксами. Аббат Урсбергский в «Происхождении саксов» пишет, что Генрих, сын саксонского герцога Оттона, собрав большое войско, в течение длительного времени вел войну с далматами. Когда силы последних были на исходе, они привели против Генриха аваров, которые отважно ему противостояли. Однако в другой раз, когда авары хотели с большими силами вторгнуться в Саксонию, их друзья далматы поступили с ними весьма дурно: когда войско аваров, проходя маршем по Далмации, обратилось к ним, как к своим старинным друзьям, за помощью, далматы, зная, что авары идут в Саксонию и что саксы подготовились к войне с ними, вместо подарка кинули им жирного пса. Авары, понимая, что не время мстить за оскорбление, ограничились тем, что подняли своих друзей далматов на смех. Петр Крусбер (V) и Видукинд Голландский дали подробное описание истории аваров, упомянув при этом и про аланов.

Выйдя из Скандинавии, общей родины всех славян, аланы разделились на две части: одни отправились в Азию, и Птолемей помещает их у Гиперборейских гор, и, как пишет Энеа Сильвио, ныне их называют татарами; вторая часть — в союзе с вандалами и бургундами (Burgundioni) изгнала франков. Птолемей в 3–й книге называет их скифами: «Далее за ними вглубь страны живут амаксобы (Ammassobi) и скифы аланы». Юлий Капитолин в «Жизнеописании Антонина Пия» причисляет аланов к дакам, однако, согласно Иордану и Прокопию, их следует называть скорее готами, поскольку, как отмечает Прокопий в I книге «Войны с вандалами» и в других местах, у них с готами был один и тот же язык.

Аммиан Марцеллин (III) пишет об аланах и месте их жительства следующее: «С другой стороны близ страны амазонок живут аланы, занимающие земли в сторону востока и разделенные на различные племена, или народы, которые простираются в сторону Азии до реки Ганг, разделяющей Индию и впадающей в Южное (Australe) море. Таким образом, живущие в обеих частях света аланы, перечислять различные племена которых я нахожу излишним, будучи кочевниками, занимают огромные пространства, но все они называются аланами и едины в обычаях и образе жизни: у них нет ни хижин, ни домов, они не обрабатывают землю и питаются мясом и обильным количеством молока, проводя всю жизнь в кибитках. Кибитки эти они кроют гнутой древесной корой и кочуют с ними по бескрайним пустыням. Прибыв на пастбище, они располагаются кругом и едят в этих кибитках подобно зверям. Когда пастбище выедено, они снимаются, как бы увозя на этих кибитках свои города: там сходятся мужчины и женщины, там же рожают и кормят детей. Куда бы они не пошли, под своим вечным кровом они чувствуют себя как в своем краю. У них много стад и отар, которые они всегда гонят перед собой, куда бы они не шли, но особенно много у них коней, поскольку они предпочитают их другим животным.

В тех краях поля всегда изобилуют травой и плодами, поэтому везде, где проходит их путь, они не испытывают недостатка ни в корме, ни в пище. Все это рождает плодородная земля, омываемая множеством рек. Все, от кого нет пользы, держатся при обозе и выполняют посильную работу, а также простые и легкие поручения; молодежь обучается верховой езде, поскольку, по их представлениям, ходить пешком — достойно презрения, и все они — искуснейшие воины. Почти все они крупного телосложения, имеют красивые черты лица, русые волосы и очень быстрый и слегка пугающий взгляд. Во всем они схожи с гуннами, но более культурны, чем те, в части пищи и одежды. Охотясь, они доходят до Меотийского болота, Киммерийского пролива, Армении и Мидии.

Как для людей тихих и мирных дорого их спокойствие, так для аланов дороги опасности и войны. Счастливым у них считается тот, кто находит свою смерть в бою; тот же, кто умирает от старости или по другой причине, порицается как трус и подлец. Высшего же почета у них удостаивается убийство [врага]: в качестве славного трофея они привешивают к своим боевым коням скальпы, содранные с отрубленных голов убитых ими врагов, и с ними идут в бой. Нет у аланов ни церквей, ни храмов, ни хижин, ни шалашей; но, обнажив мечи и воткнув их в землю, они поклоняются им как богу Марсу, которого считают пастырем тех земель, в которых они кочуют. Они удивительным образом узнают о грядущих событиях: собрав в пучок некие прямые прутья, они, произнося заклинания, отпускают их в определенный момент — и так узнают о том, что должно свершиться. Принадлежа по рождению к славному роду, они не знают, что такое рабство, и до сих пор выбирают себе правителей, или судей, из числа самых опытных и закаленных воинов». Так рассказывает об аланах Аммиан.

В древние времена, как пишет Иосиф в 7–й книге «Иудейской войны», выйдя из своей страны, аланы напали на Палестину, Египет и Иудею и подвергли эти провинции жестокому разрушению. Позднее при императоре Веспасиане, как можно прочесть у Ботеро в I книге «Европы», когда гирканский царь открыл им проход через Каспийские ворота, они перевернули вверх дном Мидию и Армению.

В более поздние времена аланы находились на службе у римлян, плативших им жалованье, и стяжали себе славу доблестных воинов: Аммиан в XXXI книге описывает их как искуснейших воинов, сильных и закаленных в войнах. Готы после нескольких неудачных попыток проникнуть во Фракию были вынуждены, в конце концов, обратиться за помощью к аланам, которые в надежде на добычу согласились, и на этот раз попытка оказалась успешной.

Императоры Домициан и Траян много раз воевали с аланами, которые при императоре Деции взяли Константинополь.

Император Адриан, видя, что не может одолеть этот народ, постарался, как пишет Аббат Прюмский (V, 9), победить его с помощью подарков; так же поступил и император Грациан, как пишет во II книге Павел Диакон.

Император Гордиан попытался одолеть их с помощью военной силы, но потерпел от них поражение. Как пишет Суффрид Мейсенский, император Валентиниан, тщетно пытаясь победить аланов, издал эдикт, согласно которому те, кто одержит над ними победу, освобождались от уплаты дани сроком на десять лет. Тогда немцы, желая получить это почетное право, проявили немалое военное умение и доблесть и сумели победить аланов, за что и были прозваны францами, или франками. Сам же Валентиниан, вновь начав войну с аланами, потерпел поражение и, как пишет Иреникус (VI), был удавлен по приказу их короля Барбогаста (Barbogasto).

После этого аланы, соединившись с другими славянами, а именно вандалами, бургундами и свевами, под предводительством полководца Сангиба- на захватили Галлию, а оттуда направились в Испанию, где овладели одной из частей этого королевства, названной впоследствии Готи–Алания, или, как ее искаженно (согласно Иреникусу) называют сегодня, Каталония, или Каталонь. На этом они не успокоились и напали на Португалию, где захватили город Эмерита Августа со всей Галисией, как можно прочесть в «Эпи- томе» Конрада Пейтингера. Там они на некоторое время утвердили свое королевство. Как пишет Луитпранд Павийский (V), примерно в 823 году от Рождества Господня Радомир, христианнейший король Галисии, разбил павийского царя Абдара.

Та часть аланов, которая осталась на своей родине в Сарматии, была истреблена соседними племенами, и теперь в их стране никто не живет, разве что, как пишет Меховский, время от времени проходят казаки, «ища», по их обычаю, «кого пожрать».

Славяне бастарны и певкины, как сообщает Бьондо в 1–й книге I декады, жили в области, которая начинается от Певкинских, или Карпатских, гор и между устьями Истра и Борисфена простирается до Большого моря. Дионисий Грек, Страбон и Птолемей, говоря о бастарнах и певкинах, утверждают, что это был один народ, который жил вплоть до побережья всего Меотийского болота.

Согласно Юстину, первый поход бастарнов был против даков и вполне счастливо для них закончился. Позднее они воевали с Павлом Эмилием, который, как пишет Плутарх в его жизнеописании, истребил в бою десять тысяч их всадников. Этот же Эмилий тем не менее потом держал их на жалованьи. Орозий (IV), Евтропий и другие пишут, что в консульство Ле- пида (по наущению Персея) свирепейшее племя бастарнов выступило с Истра и вновь вторглось в римские владения. Требеллий Поллион пишет о том, что император Клавдий сражался с бастарнами. Ранее бастарны потерпели поражение от Помпея и Цезаря. Позднее они восстали против императора Августа, как пишет Флор. Плутарх, однако, прямо говорит, что в войне с Митридатом римляне были на грани поражения, и спасла их только помощь славян, а именно упомянутых бастарнов и сарматов, выступивших против Митридата. Плутарх подробно рассказывает об этом в трактате «Об удаче римлян». В конце концов, истощенные непрерывными войнами, бастарны были изгнаны со своих исконных земель и, как сообщает Бонфини в 1–й книге I декады, перебрались на жительство в Венгрию, испросив у Божественного Матьяша остров Дунай (l’lsola del Danubio), где вскоре добровольно приняли католическую веру.

Славяне укры, или, как их называет Регино, украны, и меланхлены, или эминхлены, как пишет Карл Вагрийский (IV), неоднократно переправлялись через Истр и нападали на охранявших его берега римских солдат. Мне не удалось найти упоминания об исконных землях укранов ни у одного из авторов. Меланхленов же Птолемей помещает на 2–й карте Азии рядом с аланами, рекой Волгой и амазонками, знаменитыми воительницами. Оттуда с течением времени, как сообщает Иоганн Горопий (VII «Готоданика»), они перебрались на жительство на границы Подолии, на просторные равнины, удобные для пастбищ.

Лудовик Цриевич (Ceruino) пишет, что эти славяне укры разграбили и полностью разрушили город Салону, бывшую резиденцию королей Далмации и, как пишет Страбон, судоверфь (Arsenale) далматского флота. Салона была также римской колонией и называлась Марция Юлия, как явствует из одной древней эпиграммы, помещенной у Мадзоки на 28–м листе. Город этот, по мнению некоторых писателей, имел в окружности около пятнадцати миль и славился своими войнами с разными народами и империями. Согласно Плинию (III, 20), он находился в 222 милях от Задара, и в нем отправлялось правосудие для разных народов, разделенных на 744 де- курии. Несмотря на то что этот город множество раз отважно отражал нападения римлян и других доблестных народов, в конце концов, он был взят и разрушен непобедимыми славянами — упомянутыми украми, которые, как пишет Карл Вагрийский, часто предавали жестокому разграблению почти всю Далмацию.

Славяне гирры и скирры, как пишет Ян Дубравий в «Богемии» (I), жили на Висле. Покинув те края, гирры служили наемниками разным государям. Изредка, объединившись с аланами и готами, они воевали с римлянами, пока вместе с другими сарматами (говорит Дубравий) не осели в Иллирике и Истрии. Когда были разбиты сыновья Аттилы, скирры захватили Верхнюю Мезию, как пишет Иоганн Науклер в XVI поколении, и в последующие времена оставались там.

Славяне финны, или фенны, были самым северным народом, занявшим для жительства едва пригодную для жизни часть света. Они были хорошими лучниками, а в быстроте метания дротиков им не было равных во всем свете. В бою они использовали большие и широкие стрелы, занимались колдовством и были завидными охотниками. Переходя с одного места на другое, они не имели определенного местожительства — с помощью неких изогнутых досок они передвигались по склонам покрытых снегом гор.

При бегстве от противника или преследовании его им не было равных среди смертных. Когда свев Арнгрим, который позднее стал зятем датского короля Фротона, напал на них и разбил, обратившиеся в бегство финны швырнули в лицо неприятеля три камешка, которые показались преследователям неприступными горами. Войско Арнгрима прекратило преследование, полагая, что из‑за гор не может двигаться дальше. На следующий день финны еще раз сразились с врагом, но опять потерпели поражение. Убегая, они бросили на землю немного снега, который показался неприятелю большой и широкой рекой, и эта река скрыла их от вражеского взора. Когда же они были разбиты и в третий раз, то, не сумев воспользоваться своей магией, сдались и чуть не сделались данниками Датского королевства. В то время королем у них был Тенгил. События эти, согласно Саксону Грамматику (V), произошли незадолго до пришествия Христа на землю.

Даки, которые по своему происхождению были настоящими славянами, согласно Иордану, Павлу Варнефриду и Иерониму в его комментариях к Евсевию, также вышли из Скандинавии. Отделившись от остальных, они изгнали верлов, живших на берегах Дуная, и, по единодушному мнению всех историков, осели там навсегда. По этой причине при императоре Вителлин, согласно свидетельству поэта Стация, они уже жили на этих берегах.

Евтропий в «[Сокращении] истории Рима» (VII) рассказывает, что даки уничтожили консуляра Аппия Сабина и префекта претория Корнелия Фуска с большим римским войском.

Страна даков имела тысячу миль в окружности. Там воевали они с императором Траяном, который, построив мост через Дунай, остатки которого

еще видны, принял личное участие в войне и победил их царя Децебала. Воевал с даками и император Домициан, отпраздновавший над ними ложный триумф, хотя был скорее побежденным, чем победителем.

Император Траян после победы над даками, видя, что страна их разорена и из‑за непрерывных войн почти обезлюдела, направил туда переселенцев со всей империи, как пишет в VII книге Евтропий. Именно поэтому теперь в Дакии говорят на языке, который кажется составленным из многих других языков. Немецкий язык был впервые введен в Дакии при Карле Великом, который, по свидетельству Иоганна Авбануса (III, 5), направил в те края немецких переселенцев, которые живут в семи крепостях и называют себя зибенбуржцами (Seibenburgesi). Тем не менее в языке, на котором говорят ныне в Дакии, имеется много славянских слов.

Известности и славе славян во многом способствовали и норманны, которые, как мы показали, были славянами. Об их происхождении писатели, в частности Пьерфранческо Джамбулари (I), рассказывают следующее: «Примерно в то время, когда скончался император Людовик I, а именно в 840 году от Рождества Христова, из Скандинавии вышли отряды корсаров, которых франки называли норманнами, то есть «людьми с Севера». Совершая опустошительные набеги на приморье Франции и Германии и заходя вверх по большим рекам в глубь материка, они не только разбили фризов (Frisoni), но и сожгли Гамбург, осадили Кельн в Германии, а во Франкии захватили Невстрию, которая теперь называется Нормандией. Грабежи и набеги норманнов продолжались до 887 года от Рождества Христова, когда Роллон, получивший впоследствии имя Роберт, с войском из новых норманнов пошел на Англию, но, будучи отброшен англичанами, прибыл с войском в близлежащую область Франции, где уже в течение многих лет оседло жили его норманны. Немедленно объединившись с ними и захватив почти все земли от залива Сен–Мало до Сены, которую древние прежде называли Секваной, Роллон двинулся вверх по упомянутой реке и достиг Руана. Остановившись у этого города, он приказал разбить лагерь и стал выжидать. Поскольку никто не пришел [городу] на помощь, Роллон овладел им на определенных условиях. Так вот, овладев столь большим и богатым городом, Роллон не захотел больше заниматься морским разбоем. Дух его возжелал величия: полагая, что сможет легко захватить все франкское королевство благодаря огромному преимуществу, которые ему давало наличие трех судоходных рек Сены, Эра и Гаронны, Роллон послал домой за подкреплением. Когда подкрепление прибыло, он решительно двинул флот вверх по Эру, а сильное войско — по прилегающей местности, совершая опустошительные набеги в округе, грабя, убивая, предавая сожжению и разрушению без разбора все, что могло бы в какой‑то мере быть полезным или удобным для противника. Правивший в ту пору франкский король Карл отправил к нему посольство с просьбой о перемирии на три месяца и легко получил согласие, поскольку Норманн с его войском нуждался в отдыхе и пополнении своих сил. Едва истек срок перемирия, Роллон двинулся дальше и осадил Париж; и, возможно, овладел бы им, если бы не отвага горожан. Предупрежденные о том, что к ним идет на помощь герцог Бургундии Ричард и граф де Пуатье Эбль (Ebalo), они вышли в тыл норманнам, развернувшимся в сторону нового противника, разбили их и обратили в бегство, перебив немало врагов. Роллон, разъяренный поражением, как только смог восстановить свои силы, отдал приказ всем воинам не иметь пощады ни к полу, ни к возрасту, ни к церковному, ни к мирскому, а убивать всякого, кто попадет к ним в руки, грабить, жечь и разрушать все на своем пути. Воины, исполняя приказ и многое сверх него, стали рушить и ровнять с землей все вокруг. Карл, побуждаемый баронами положить конец этому опустошению, видя невозможность противостоять врагу с помощью силы, попытался вновь договориться со своим победоносным врагом. В конце концов, были условлено, что Роллон, приняв христианскую веру, получит руку дочери Карла Гизелы (Cilia) и в качестве приданого Бретань и Нормандию с обязательством выплачивать впредь французской короне небольшую ежегодную подать в знак признания и подтверждения того, что право на владение обретено с помощью любви, а не оружия. После чего стороны заключили мир и связали себя родственными узами. Таким образом, Роллон был крещен и с той поры стал именоваться Робертом в честь графа де Пуатье Роберта, бывшего его воспреемником при крещении. Он изменил также и имя страны, назвав Нормандией ту область, которая прежде именовалась Невстрией». Тем, кто пожелает узнать о других войнах и походах норманнов против римских императоров, советую прочесть аббата Регино и аббата Прюмского, изложивших историю норманнов самым тщательным образом.

Мы же от них перейдем теперь к маркоманам и квадам, прославившихся своей воинской доблестью, о болгарах же расскажем в отдельном трактате в конце этой книги.

Итак, маркоманы были вандалами, или славянами, как пишет Альберт Кранц в предисловии к «Саксонии» и Суффрид Петри во 2–й книге. Славянским племенем, как отмечает Вольфганг Лациус (IX), были и квады. Отделившись от остальных вандалов, маркоманы напали на древних бойев, свирепейший народ, изгнав которых с их исконных земель, завладели ими, как пишет Суффрид. В указанном месте он сообщает: «Древние бойи были изгнаны маркоманами, то есть вандалами, которые до настоящего времени владеют Богемией, поэтому богемцы — это вандалы. Древнее название страны сохранилось, и теперь бойями называются те, кто прежде были маркоманами, или, говоря более широко, вандалами. При этом единство их происхождения подтверждает и единство языка. Они владели всей той страной, которая ныне поделена на Моравию, Богемию и Нижнюю Австрию». Это было первое местожительство маркоманов, как показывает Корнелий Тацит, говоря: «Свою первую славу, могущество и местожительство маркоманы завоевали доблестью, изгнав некогда бойев». Вторым их местожительством была страна треверов. Переселение туда маркоманов прошло в два этапа: первый — при Юлии Цезаре под предводительством короля маркоманов и свевов Ариовиста, второй — при Тиберии, который, как пишет Светоний, переселил много германцев. Третье местожительство маркоманов было в Прибрежной Дакии (Dacia Ripense), где проходят границы Венгрии и Трансильвании. Об этом упоминает Корнелий Тацит (II). Четвертое местожительство было в Верхней Паннонии, где теперь Австрия и часть герцогства Штирии. В эти края, насколько мне удалось узнать, мар- команы переселялись четыре раза. Первый раз, как пишет Тацит (II), их переселил император Клавдий. Второй раз, согласно Юлию Капитолину — они сами захватили Верхнюю Паннонию и Валерию. В третий раз — когда император Галлиен подарил Верхнюю Паннонию и Валерию своему зятю, королю маркоманов. Так пишет Секст Аврелий. Наконец, как отмечает в нескольких местах Марцеллин, у императора Валентиниана было множество хлопот с маркоманами в Паннонии и Валерии.

Я обнаружил также упоминания о том, что во времена императоров Юлия и Октавиана маркоманы и квады жили в некоторых областях Паннонии, но эти области были у них отняты Октавианом и Тиберием. При Адриане, однако, они их себе вернули. Император Марк Антонин (Antonio) вновь вынудил их оставить эти земли вплоть до времени Коммода и Бассиана. Позднее, как пишет Секст Руф, они были изгнаны императором Александром.

Пятое местожительство маркоманов и квадов было в Силезии и Марке Брандебургской на Одере. Шестое — в стране треверов, как пишет Виду- кинд в жизнеописании Генриха и Оттона. Седьмое их местожительство находилось в Белгике у моря. Восьмое, предпоследнее, — на побережье Германского моря между Данией и Фландрией.

По свидетельству историков, во всех упомянутых местах жительства маркоманы прославились своими военными подвигами. Они часто воевали с римлянами и иногда повергали их в страх. Незадолго перед тем, как императором стал Марк Антонин, маркоманы в союзе с сарматами, вандалами, квадами и другими славянами, перейдя Дунай, захватили Паннонию и перебили двадцать тысяч римлян. Как свидетельствует Аукиан в диалоге «Александр», при Марке Антонине римляне были вынуждены воевать с этим народом. Он пишет: «Марк Антонин, разбив маркоманов, квадов и сарматов, освободил от рабства Паннонии». О том, сколько пота и крови пролили римляне для достижения этой победы, очень хорошо показано у Юлия Капитолина в его жизнеописании: «Марк Антонин, израсходовав на эту войну всю свою казну и не желая никоим образом приегать к дополнительным поборам с римских подданных, устроил на форуме Траяна торги и продал все императорские украшения, золотые, хрустальные и мурриновые чаши, серебряные сосуды, шелковые и золототканые одежды своей жены, украшенные жемчугом и драгоценными камнями. Он также лишил себя всех статуй, выполненных лучшими мастерами этого искусства». И далее добавляет: «Вооружал он и гладиаторов, назвав их «услужливыми», нанимал далматов, дарданов, диогмитов (Diocyniti) и германцев». Короче говоря, он приложил все возможные усилия для подготовки этой войны, о которой упоминают также Свида и Лукиан в диалоге «Александр».

Тем не менее, как пишет Орозий (VII, 9), маркоманы были побеждены благодаря скорее божественному провидению, чем доблести императора Марка. В самом деле, римское войско, проникнув в земли квадов, подверглось такой осаде со стороны бесчисленного числа восставших варварских племен, а именно, маркоманов, квадов, вандалов, сарматов и свевов, что думало только о спасении. Помимо других причин, ему грозила верная гибель от катастрофической нехватки воды. Перед лицом погибели бывшие в римском лагере воины–христиане обратились за помощью к Богу, взывая к Иисусу Христу, который внял их мольбам и немедленно послал такое обилие воды, что римляне смогли полностью восстановить свои силы. Варвары, видя, как падающие с неба стрелы сеют среди них смерть, бросились бежать. Римляне же, преследуя бегущих, перебили почти всех из них и одержали самую славную из всех своих побед — малыми силами, но с помощью могучей Христовой десницы. Говорят, что до сих пор у многих сохранились письма упомянутого императора, в которых он со всей определенностью свидетельствует о том, что благодаря воззванию воинов–христиан к Иисусу он обрел и воду с небес, и победу над врагом. Однако Лукиан, язычник и злейший враг имени христианского, пишет в упомянутом диалоге, что эта победа досталась Марку благодаря оракулу Аполлона.

Эта война Марка Антонина с маркоманами, как пишут Светоний Тран- квилл в жизнеописании этого императора и Евтропий (VIII), была самой большой и самой важной из всех войн, которые вели римляне, и не уступала по важности войнам с карфагенянами. По убеждению Марка, не было такого народа, который приносил бы большее беспокойство и ущерб Римской империи, чем маркоманы. Как пишет Марцеллин (XXII), Марк, проезжая по Палестине на пути в Египет, раздосадованный волнениями среди иудеев, воскликнул: «О маркоманы, о квады, о сарматы! Я все же нашел людей беспокойнее и докучливее вас!»

Несмотря на упомянутое поражение в войне с римлянами, маркоманы не прекращали разорять римские провинции. При императоре Коммоде они подвергли Римскую империю такому натиску, что, как пишет Секст Руф, Коммод был вынужден заключить с ними мир и выплачивать ежегодно немалую дань, вновь уступив им часть Паннонии у Дуная.

Позднее они воевали с императорами Севером и Александром. Как рассказывает Геродиан (VI), упомянутый Александр отправил к маркоманам посольство с просьбой о мире, обещая дать им все, что было необходимо, и большую сумму денег. Преемник Александра Максимин также вел с ними длительную и жестокую войну. Как видно из того же Геродиана (VII) и Юлия Капитолина, войну эту он вел зачастую с переменным успехом, хотя располагал отборным войском, состоящим из мавров, осроев (Ostrohemi) и парфян.

Итак, когда маркоманы утвердили свою власть над Паннонией, они начали войну с императором Аврелианом, который, как пишет в его жизнеописании Вописк, не сумел дать им должный отпор и позволил проникнуть в Италию, где они опустошили все окрестности Милана. Однако потом, когда они захватили Рецию с Нориком, их разбил Валентиниан — об этом пишет Джамбулари (II).

При императорах Галле и Константине, пишет Зонара (III, IV), квады в союзе с сарматами, совершив наглый набег, разграбили Паннонию и Верхнюю Мезию, и после этого часто повторяли свои набеги. Для охраны этих провинций, как пишет Джамбулари (II), римляне были вынуждены держать там дукса (Duca). Родиной квадов, по мнению Иоганна Коклеуса и Ботеро, была область, расположенная между Чехией и Польшей, и названная позднее Силезией. Имя это ей дали чехи: как пишет Ян Дубравий в «Богемии» (VIII), чехи, видя, что на упомянутую родину квадов стало переселяться множество народу из Мисны, Поморья, Марки и многих других областей, назвали их на своем языке «слезитами», что означает «народ, который подобно змеям «залез» в эти края». Однако сначала, как написано у Риккардо Бартолини (VIII), их звали «лизиями» (Lysij), а потом уже силезцами (Slesi).

Первым из маркоманских королей, правивших на Эльбе, в Богемии, Моравии и Австрии, с того времени, как установилось единовластие у римлян, был Маробод (Morobuduo). Он переселил маркоманов в Богемию, как пишет Страбон в «Географии» (VII). На этого короля напал Тиберий, и в те времена маркоманы, как пишет Веллей Патеркул (II), внушали страх самой Римской империи. Катуальда (Cataualda), изгнав Маробода, который прожил много лет в изгнании в Равенне, стал царем маркоманов. Об этом упоминает Корнелий Тацит в «Historia Augusta» (II). После Катуальды правил Вибилий (Giubilio), который изгнал Катуальду и вынудил его провести остаток своих дней во Фрежюсе (Freio) в Нарбонской провинции. После смерти Вибилия по милости императора Тиберия королем был поставлен Ванний, который правил маркоманами и свевами в течение сорока лет, пока не был изгнан своими дядьями со стороны матери Вангионом (Vandone) и Сидоном (Sidone). После своего поражения в бою, как пишут Тацит (II) и Плиний (III, 12) Ванний получил от римлян земли в Паннонии, где и прожил остаток своих дней. Затем, согласно Тациту (XIX), вплоть до времени императора Веспесиана маркоманами и свевами правили Сидон (Sido) и Италик (Italo). Вараберт (Varaberto), шестой король маркоманов, был при императоре Марке Антонине и вел с ним войну, как пишут Лукиан и Капитолин, в течение трех лет подряд. После Вараберта маркоманами правил Бранд (Brando), который, по мнению некоторых, возвел город Бранденбург, который Видукинд называет городом бранибориев (Brannaburij). При Диоклетиане, как пишет Иордан, маркоманами и свевами правили Гунтерих и Ардерих (Arderico). После них был Салонин, чью дочь по имени Пипа взял в жены император Галлиен, о чем упоминает Секст Аврелий. После смерти Салонина правили Артамунд (Hartamundo) и Кариовист (Cariovisto), пришедшие на помощь императору Аврелиану против готов, когда тот сражался с ними в Иллирике.

В это время маркоманы оставили свою страну: одна их часть переселились в Реции, а другая — в Валерию и Посавскую Паннонию (Pannonia Sauia). Первым королем у тех, что заняли Валерию и Посавию (Sauia), был Габиний, о котором упоминает Марцеллин. После Габиния правил Ху- нимунд (Chunimundo), которого победил Теодемир (Teodomir), король остроготов и отец Теодериха Веронского (Bernense). Его преемниками были Ахиульф и Римисмунд (Romismundo), о которых упоминают Иордан и Прокопий.

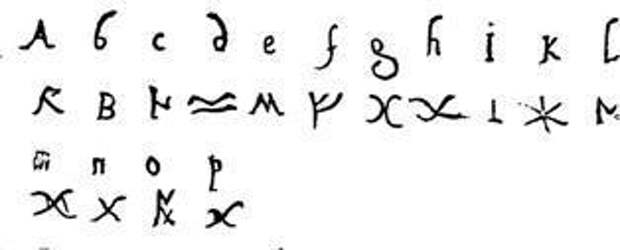

Прочие деяния и войны маркоманов можно найти у Диона и Вольфганга Лациуса. Мы же добавим здесь несколько букв, которыми маркоманы пользовались при письме. Буквы эти были обнаружены в старинных франкских летописях, которые содержали также генеалогию Карла Великого.

Остальные буквы, как пишет Лациус, не поддавались прочтению по причине ветхости той книги, в которой были обнаружены и вышеупомянутые. Однако Еремей Русский в том месте, где ведет речь о маркоманах, говорит, что между маркоманскими буквами и славянскими не было большого отличия.

За одними лишь славянами и осталась победа — готы, вандалы, маркоманы и другие перечисленные нами народы, говорившие со славянами на одном языке, опрокинув и покорив империи и королевства почти всего света, начав ссориться со славянами, потерпели от них поражение и вместе с собственным именем утратили все завоеванные земли, как было подробно рассказано выше. Одни лишь славяне сумели удержать и до сих пор удерживают в своей власти те страны и королевства, которые однажды захватили или отняли как у перечисленных, так и у других народов, сохраняя в них свое предание, имя и язык.

К гордости и славе славянского племени добавляется и то, что не только мужчины, но и женщины их были очень воинственны, каковыми были знаменитые и доблестные амазонки. Карл Вагрийский и Иоганн Горопий (VIII «Амазоника») пишут, что амазонки были женами славян сарматов. Это доказывает также и их местожительство — на Волге между меланхленами и сербами (Sirbi), которые, как мы показали, были славянами.

Иордан и Хартман Шедель в своей иллюстрированной «Хронике» считают, что амазонки были женами готов и поэтому вместе со своими мужьями сражались в мужском одеянии против императора Аврелиана. Независимо от того, были ли они женами готов или сарматов, нельзя отрицать, что амазонки были славянками. После того как их мужья были предательски убиты, амазонки, взяв их оружие и напав на врага с истинно мужской доблестью, сполна отомстили за смерть своих мужей.

Позднее, став опытными воительницами, амазонки под предводительством царицы Марпезии совершили такой великий поход к пределам Азии, что Марпезию можно по праву поставить в один ряд с лучшими полководцами и императорами. В самом деле, она прошла с победой вплоть до гор Кавказа, заключая мир с одними и покоряя других. Ее пребывание там дало повод лучшим поэтам назвать ее именем один из утесов. Оттуда амазонки подобно мощной реке затопили всю Малую Азию и покорили Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персию (Persia) и другие могущественные страны Азии. Осев в тех краях, они построили множество прекрасных городов и возвели мощные цитадели и крепости. Среди прочих великолепных своих творений, амазонки основали два знаменитых города — Смирну и Эфес, а в последнем в честь богини Дианы, которую они глубоко почитали по причине присущего им рвения к охоте и стрельбе из лука, ими был сооружен тот самый храм, красоте которого поражался весь свет. Позднее он был подожжен неким Геростратом, желавшим таким поступком обессмертить свое имя.

Кроме этого, цари Греции, испугавшись могущества амазонок, послали против них своего лучшего военачальника Геракла. Позднее амазонки во главе с Пентесилеей (Pantasilea) пришли на помощь троянцам против греков и просуществовали до времен Александра Великого. Прослышав о его непобедимости, царица амазонок Калестрис (Calestre), или Минуция (Minutia), как пишет Юстин, не могла найти себе места, пока в сопровождении трехста тысяч женщин не прибыла к нему, проведя в пути тридцать дней. Она полагала, что обретет великое счастье, родив от столь могущественного государя и самодержца всего света детей, которые унаследовали бы отцовскую силу и доблесть. Проведя четырнадцать дней сряду в объятиях с Александром и почувствовав себя беременной, она поспешно возвратилась в свое царство. Там она вскоре погибла, а вместе с ней практически пресекся род амазонок.

А как не вспомнить о Тамире, царице массагетов (которые, согласно Аммиану Марцеллину, были аланами. Марцеллин следует в этом автору Фарасману Греку, упомянутому у Диона в жизнеописании императора Адриана), давшей столь смелый отпор персидскому царю Киру и под конец лишившей его жизни? Если кто‑то возразит и скажет, что Тамира была царицей скифов, я отвечу, что Иосиф во 2–й главе XI книги «Иудейских древностей» утверждает, что Кир повел войско против массагетов, которыми, говорит он, и был лишен жизни.

Весьма знаменита была и Алкида Готянка, а следовательно, славянка. Как пишет Олаф Магнус (V, 23), она первой стала заниматься ремеслом корсара, окружив себя множеством подобных ей девиц. Когда однажды она натолкнулась на флотилию, ведомую мужчинами, у которых был убит главнокомандующий, то мужчины, пораженные силой, красотой и доблестью, избрали ее на место погибшего флотоводца.

В те времена, когда шведский король Ринг (Ringone) вел войну с датским королем Харальдом (Araldo), женщины–славянки, приняв сторону Харальда, служили ему в той войне не только в качестве простых воинов, но и (поскольку их явилось немалое число) выполняли обязанности военачальников. Об этом пишут Альберт Кранц в «Вандалии» (I, 12) и Олаф Магнус (V, 8). В этой войне особенно прославились славянки Хета (Tetta) и Висна (Visna), воинственные по природе, искушенные в делах войны и мужественные по духу. Хета командовала большой частью войска, а Висна несла главный штандарт, которого лишилась в стычке вместе со своей правой рукой, отрубленной великаном Старкадом (Starcatero), военачальником войска свевов.

Не уступали в доблести амазонкам и девственницы Богемии, которые, как мы писали выше, взяв в руки оружие и изгнав мужчин, правили упомянутым королевством в течение семи лет.

Кинана (Cinane) Македонянка (а, следовательно, как мы вскоре покажем, славянка), сестра Александра Великого, подобно второй Марпезии предводила войсками, сражалась с неприятелем и собственноручно убила иллирийскую царицу Карию.

Тевта, жена иллирийского царя Агрона, после кончины мужа в течение длительного времени правила далматами, доблестнейшими мужами, неоднократно наносившими поражения римлянам, с которыми Тевта вела немало войн, и не без доблести, о чем свидетельствует Полибий (III).

И город Салона в Далмации смог освободиться от длительной осады [войсками] императора Октавиана только благодаря своим женщинам. Дион (XL) рассказывает об этом так: «Жители Салоны, выйдя все до последнего за пределы укреплений вместе со своими женами, яростно напали на них и совершили великое деяние: жены в черных одеяниях с распущенными волосами и факелами в руках, то есть в таком виде, который производил как можно более ужасающее впечатление, около полуночи ворвались в лагерь противника и, ошеломив дозорных, которым, сказать по правде, они показались дьяволицами, в один миг подожгли его со всех сторон. Шедшие за ними следом мужчины перебили большую часть разбуженных этим волнением солдат, а также большую часть спящих, и овладели лагерем с гаванью, где стоял флот Октавиана».

Прославили славян и жительницы города Ардуба в Далмации. Как пишет тот же Дион в LVI книге, они, видя, что их мужья хотят заключить мир с римлянами и сделаться их подданными, примкнули к находившимся в Ардубе римским перебежчикам и вместе с ними пошли против жителей города. Потерпев поражение в стычке и видя, что их мужья во что бы то ни стало хотят покориться римлянам, свободолюбивые женщины твердо решили пойти на все, но не покориться. Схватив своих детей, они бросили их кого в огонь, кого — в реку, повторив подвиг дарданок из Иллирика, которые, как говорит Дион, считали рабство величайшим позором. Оказавшись в безвыходном положении, когда избежать рабства уже было невозможно, дарданки взяли на руки своих детей и, бросив их в омут, воскликнули: «Теперь вам верно не быть рабами. Прежде чем пойти по пути этой жалкой жизни, вы, оставаясь еще свободными, прервете ее течение».

Почти то же совершили и далматские женщины (как пишет Арнольд Понтак Бордоский в «Трактате об изменении государств») — видя, что у их мужей закончились стрелы и дротики, они хватали своих детей и, «убивая их ударом о землю, бросали затем в лицо врагу». Описывает это и Флор, говоря, что это были иллирийки.

Намеренно опуская многие другие примеры силы и доблести славянок, я перейду теперь к другим народам, которые, хотя и не вышли из Скандинавии, тем не менее все были славянского рода.

Речь идет о фракийцах и иллирийцах. Как пишет Страбон (VII), они говорили на том же языке, что и даки с готами. Фракийцы, согласно глоссе святого Иеронима к книге Бытия, имели своим родоначальником Фи- раса (Tira), седьмого сына Иафета, и от них получила свое имя Фракия, доблестнейшая из стран Европы. Фракия делится на пятьдесят стратегий; у ее пределов, по свидетельству Солина, простирается Истр, на востоке — Понт и Пропонтида, на юге — Эгейское море, на западе же, каксообщают Исидор и Орозий, с Фракией, большой и довольно обширной страной, разделенной между большими и счастливейшими народами, граничит Македония.

Иордан в «De regnorum ас temporum successione» пишет, что фракийцы не подверглись нападению римлян, не считая того, что произошло в связи с македонской войной. В самом деле, как отмечают Модест и Роберто Валь- турио, фракийцы всегда отличались такой воинственностью, что мифы приписывали самому Марсу фракийское родство.

В 639 году от основания Рима они, пройдя по Фессалии и Далмации, вышли к побережью Адриатического моря. Видя, что дальше им путь закрыт, они, как пишет Луций Флор (III, 4), принялись метать в море стрелы, как будто хотели этим сказать, что оно препятствует их славе и победоносному шествию. Фракийцы, плененные Пизоном, хватали зубами свои оковы и с яростью пытались их перекусить. От их свирепости и необузданности, особенно жителей предгорий Гема и Астики, римляне несли немалый ущерб, а, случалось, римские войска бывали уничтожены. Однако, в конце концов, и они были побеждены Марком Клавдием, или Марком Дидием (Didione), и их страна была превращена в провинцию. Жители предгорий Гема были оттеснены глубоко в горы Марком Друзом. Минуций многих из них потопил в реке Гебр и одержал над ними победу. Родопцы (Rodopei) были побеждены Марком Клавдием. Фракия имела собственного царя вплоть до 48 года от Рождества Христова, а затем была полностью покорена римлянами и обращена в провинцию.

Иллирийцы получили свое имя от Иллирия, сына Истра (согласно Бе- розу Халдею) или Кадма (согласно Евстахию) или Полифема и Галатеи (согласно Аппиану Александрийскому). Чьим бы сыном ни был Иллирий — Истра, Кадма или Полифема — ясно, что иллирийцы происходят от него, поскольку Иллирий, как свидетельствует тот же Аппиан, был отцом Энхе- лея (Achille), Автариея (Autario), Дардана, Меда, Тавланта (Taulantio) и Перреба (Perebo), от которых родились Панноний, Скордиск и Трибалл. Дочерями же его были Парто (Parta), Даорто (Daorto) и Дассаро (Dassera). От них произошли большие и свирепейшие иллирийские народы: энхелейцы, автариеи, дарданы, меды, тавлантии, перребы, паннонцы, скордиски, трибаллы, партены, дарсии и дассаретии. От них впоследствии пошли другие народы, которые жили в стране, называемой ныне Иллирия (Illirico), и славились своей воинской доблестью. В течение длительного времени они воевали с римлянами, первая война которых с иллирийцами, как пишет Ап- пиан Александрийский в «Событиях в Иллирии», произошла при царе Аг- роне. Отцом его был Плеврат, и властвовал он над той частью Иллирии, которая лежит вдоль залива Ионического моря. Прежде ей владел эпир- ский царь Пирр и его преемники. Владения Агрона включали также немалую часть Эпира, Корфу, Диррахий и Фар. По численности пехоты и конницы его войско превосходило войска всех царей, когда‑либо правивших до него в Иллирии. По просьбе Деметрия, отца царя Македонии Филиппа, Агрон пришел на помощь медионянам (Midionii) против этолийцев, когда последние, разбив лагерь вокруг города Медиония (Midionio), осадили его, стараясь всеми силами и хитростями им овладеть. В войске этолийцев находился также Гасдрубал Африканец, зять Гамилькара и командующий карфагенского войска. Итак, когда медионяне находились в осаде, под покровом ночи к Медионию и прилежащей к городу местности подошло около сотни судов, в которых находилось десять тысяч иллирийцев. Приблизившись к гавани, с первыми лучами занимавшегося рассвета они незаметно и проворно высадились и, по своему обычаю, небольшими отрядами двинулись на этолийское войско. Когда те их заметили, то были поражены впе- запностью и дерзостью нападения иллирийцев, однако с давних пор преисполненные гордости и самоуверенности, построили большую часть конницы и тяжеловооруженных воинов на равнине перед лагерем, послав часть конницы и легковооруженных занять господствующие высоты недалеко от лагеря. Иллирийцы стремительно и яростно атаковали легковооруженных и, благодаря численному перевесу и плотности строя, смогли сразу их рассеять, вынудив конницу с позором отступить к оставшейся части войска. Затем стремительной атакой с захваченных высот отряды иллирийцев обратили в бегство тех, кто стоял на равнине. Медионяне, сделав вылазку из города, бросились их преследовать и, частью уничтожив, частью взяв в плен, без труда овладели вооружением и обозом этолийцев. Иллирийцы, исполнив приказ царя, погрузили на суда все содержимое обоза и добычу, незамедлительно вернулись домой.

По возвращении судов с победителями на родину царь Агрон, узнав о подвигах своих подданных, одолевших столь самоуверенных этолийцев, предался такому неумеренному веселью, что из‑за нескончаемых пиров, безмерного пьянства и любострастия заболел и спустя несколько дней умер. При этом царе, как мы сказали выше, опираясь на свидетельство Аппиана, римляне впервые начали войну и заключили первый договор с иллирийцами. Причиной войны послужило убийство по приказу Агрона римских послов, однако ни один из историков, кроме Аппиана, об этом не упоминает. Полибий и Тит Ливий утверждают, что виновницей этого раздора была жена Агрона Тевка (Теиса), которую Луций Флор называет Тевза (Teusa), а святой Иероним — Тевта (Teuta). Умирая, Агрон завещал ей всю власть над царством, дабы она заботилась о его единственном сыне Пинее, хотя матерью его она не была.

Став царицей, Тевка первым делом разрешила всем своим подданным, кто ходит по морю в частном порядке, безнаказанно заниматься разбоем. Затем, снарядив большой флот, она послала его вперед, дозволив командирам поступать с каждой страной, как с неприятельской. Первыми они напали на элейцев (Elisij) и мессенян (Mesenij), земли которых иллирийцы часто опустошали и до этого. Происходило это по той причине, что побережье там протяженное, а главные города расположены внутри материка, так что не было никакой возможности дать отпор набегам иллирийцев, которые без опаски рыскали повсюду, грабя и разрушая все вокруг.

Тем временем иллирийцы, желая пополнить запасы продовольствия в Албании, подошли к Фенику (Fenice). В этом городе в ту пору находилось восемьсот галльских солдат, нанятых албанцами для защиты города. Войдя в сношения с галлами на предмет сдачи города и заручившись их согласием, иллирийцы высадились и при поддержке галлов овладели городом со всем, что в нем находилось. Албанцы, узнав о случившемся, всем народом поспешили на помощь и стали лагерем у протекавшей неподалеку реки. Чтобы обезопасить себя от тех, кто находился в городе, они разобрали мост. Тем временем пришло известие о том, что по суше через ущелья Антигонии на них идет Скердилаид (Scerdelaido) с пятью тысячами иллирийцев. Тогда войско албанцев разделилось: одна его часть была послана для охраны Антигонии, другая осталась, пребывая в уверенности, что со стороны неприятеля не следует ждать каких‑либо неприятностей. Иллирийцы, которые, как мы сказали выше, укрылись в городе, узнав о разделении войска и беспечности неприятеля, в полночь совершили вылазку, восстановили мост, перешли реку и, найдя природное укрепление, затаились там до рассвета. С первыми дневными лучами оба войска построились и вступили в сражение, в котором победа досталась иллирийцам. Лишь немногим из солдат противника удалось спастись бегством, остальные были либо убиты, либо взяты в плен.

Удрученные такими бедствиями албанцы, не видя надежды на спасение, отправили посольство к этолийцам и ахейцам с просьбой о помощи. Эти народы, сжалившись над албанцами, вняли их просьбе и прибыли в Гелик- ран. Захватившие Фенику иллирийцы, объединившись со Скердилаидом, также пришли туда. Разбив лагерь неподалеку, они жаждали вступить в битву, но медлили по причине невыгодности своего местоположения. Тем временем пришли письма от царицы, в которых она приказывала без промедления возвращаться обратно, так как несколько ее городов передались дарданам, и их нужно было вернуть к покорности. По этой причине, опустошив всю провинцию, иллирийцы заключили с албанцами перемирие, по условиям которого возвращали им всех свободнорожденных пленных и город, но уводили с собой на корабли всех рабов со всей остальной добычей. Так, частью по морю, частью по суше через Антигонию, они вернулись домой, поселив страх среди жителей приморских городов Греции. Последние, видя, что, вопреки всем надеждам и ожиданиям, был разграблен такой укрепленный и могущественный албанский город, стали теперь больше опасаться не за свои угодья, как прежде, а за себя самих и свои города.

Захватив описанным выше образом Фенику, немалая часть иллирийцев, выходя в море отдельно от всей флотилии, стала промышлять грабежом итальянских купцов, направлявшихся в город или возвращавшихся в Италию, поскольку после захвата Феники иллирийцами в нем осталось немало итальянцев. До того времени римляне отвечали насмешками на неоднократные жалобы на иллирийцев, теперь же, когда число жалоб на них в Сенат резко возрасло, в Иллирик были отправлены послами П. Юний и Т. Луций Корунканы (Corucani).

После благополучного возвращения флотилии из Феники Тевка была поражена качеством и обилием добычи (поскольку Феника была одним из богатейших городов Албании) и, задумав злое против греков, еще сильнее захотела начать с ними войну, однако по причине неурядиц в своей стране она не могла предпринять новый поход. Устроив все дела в Иллирике, Тевка приступила к осаде Иссы, последнего к тому времени из продолжавших упорствовать городов. В это время к ней прибыли римские послы. Будучи приняты царицей, они стали говорить об учиненных им обидах. Царица крайне надменно и сурово им внимала. Когда они закончили, она сказала им в ответ, что позаботится о том, чтобы римлянам не причинялись обиды от всего народа, что же касается частных лиц, то не в обычае у царей запрещать иллирийцам в частном порядке пользоваться тем, что дает им море. На эти слова царицы младший из послов дал благородный, но не вполне уместный ответ: «О Тевка! У римлян есть прекрасный обычай мстить всем народом за обиды, причиненные частным лицам (vendicare priuatamente le pubbliche ingiurie), и помогать обиженным. С Божьего позволения мы сделаем все, чтобы заставить тебя вскоре пересмотреть эти царские обычаи». Этот ответ привел царицу в такую ярость, что, презрев общепринятые правила, подослала убийц, которые на обратном пути зарубили послов топорами и сожгли перевозивших их моряков.

Свежие комментарии