ВЛИЯНИЕ МАССАЖА НА ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

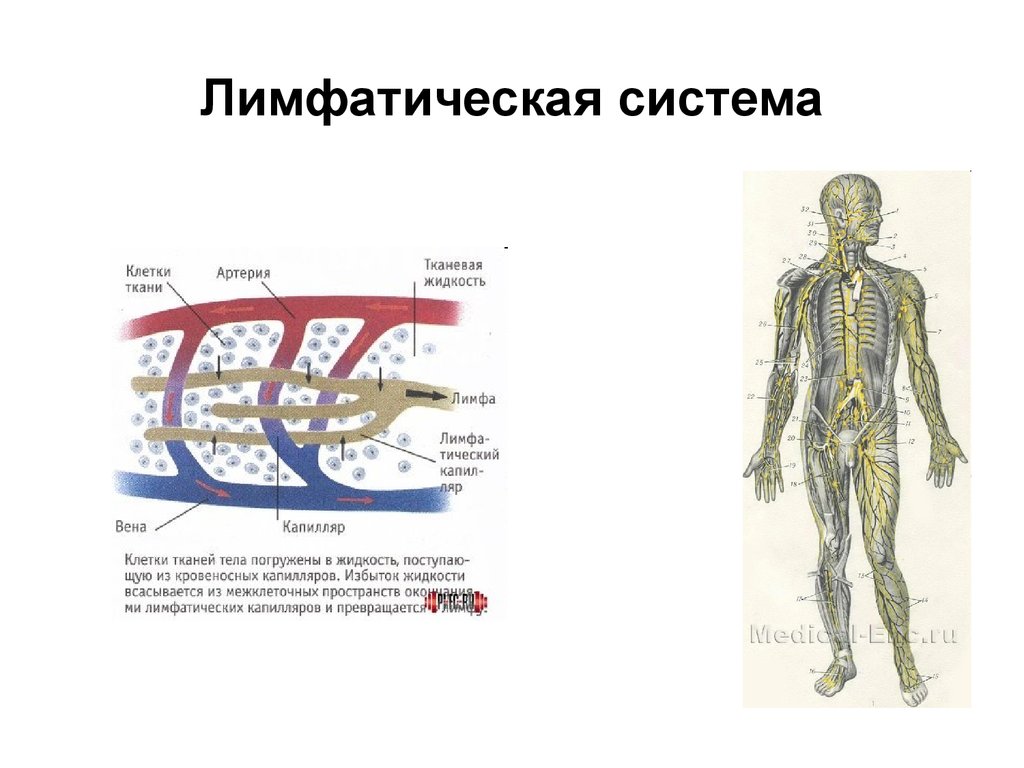

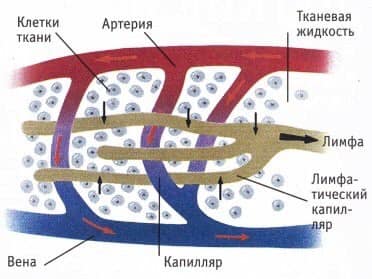

Лимфа, так же как и кровь, находится в состоянии постоянного обмена с кровью и тканями. В то время как артериальная кровь, протекающая по капиллярам к органам, почти нигде не соприкасается непосредственно с клетками тканей, лимфа являясь промежуточной средой между кровью и тканями, представляет собой непосредственную питательную среду для клеточных элементов тканей и органов.

Лимфоток происходит очень медленно- 4-5 миллиметров в секунду, однако скорость течения очень изменчива и зависит от ряда условий: от калибра и строения стенок отводящих лимфатических сосудов определённых органов и областей тела, от количества сосудов определённых органов и областей тела, от количества лимфатических узлов, через которые проходит лимфа прежде, чем вольётся в кровь, от меняющихся условий лимфообразования и тока лимфы (д. А. Жданов, 1952). Замедленное движение лимфы обусловлено необходимостью создания благоприятных условий для обмена веществ между лимфой и тканями.

Лимфатический аппарат (система лимфатических сосудов в сочетании с лимфатическими образованиями), однако, выполняет не только функции обмена, но и фильтрующую и барьерно-защитную роль, задерживая в лимфатических узлах микроорганизмы. Это обезвреживание происходит благодаря активной фагоцитарной деятельности эндотелия и лимфоцитов лимфатических узлов. Установлено, что при введении в организм животного сыворотки, содержащей в одном кубическом сантиметре 600 миллионов колоний стрептококков, в лимфатическом узле через некоторое время оставалось 89% этих микробов.

Однако, как указывает п. Ф. Здродовский (1959), не следует переоценивать значение специфической защитной функции лимфатических узлов, поскольку оседающие в них возбудители, адаптируясь, могут создавать длительные очаги латентной инфекции.

Особенно это относится к возбудителям, в отношении которых иммунитет вырабатывается организмом с трудом или частично. Набухание лимфатических узлов в том или ином участке тела указывает на несомненное проникновение в организм инфекции и задержку её лимфатическими узлами.Вот почему при увеличении лимфатических узлов массаж безусловно противопоказан, так как возникающее под влиянием массажа усиление лимфотока, а следовательно, и кровотока может способствовать в этом случае распространению инфекции в организме.

Под влиянием массажных движений- поглаживаний в центростремительном направлении- кожные лимфатические сосуды легко опорожняются и ток лимфы ускоряется. Растирание, а также прерывистая вибрация в форме поколачивания, рубления, похлопывания вызывают значительное расширение лимфатических сосудов, однако энергичное применение этих массажных движений может вызвать их спазм.

Влияние массажа на ускорение движения лимфы было доказано Lassar ещё в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году. Вставляя стеклянную трубку в один из ближайших лимфатических сосудов бедра собаки и подвергая лапу подопытного животного термическим, химическим и механическим раздражениям, Lassar заметил, что количество вытекающей лимфы увеличивается в 2-4 раза, при массаже лапы в направлении снизу вверх количество вытекающей лимфы увеличивалось в 8 раз. В покое лимфа из лапы вытекала крайне медленно, отдельными каплями.

Одиннадцатью годами раньше, в тысяча восемьсот семьдесят шестом году, Mosengeil провёл демонстративные опыты, показывающие влияние массажа на ускорение перехода краски из полости сустава в лимфатические узлы. Введя мелко растёртую китайскую тушь в коленные суставы кролика, он один сустав подвергал массированию, а другой (контрольный) оставлял нетронутым. При вскрытии было обнаружено отсутствие туши в массированном коленном суставе, она оказалась в региональных лимфатических узлах, расположенных проксимально от массируемого сустава, в мускулатуре и других тканях. В немассированном коленном суставе тушь осталась нетронутой. Таким образом, было доказано, что массаж ускоряет резорбцию туши из полости сустава.

Braun (1894), colombo (1903) повторили опыты mosengeil и получили те же результаты. Большой интерес представляют экспериментальные исследования lewis (1927). Автор установил ускорение под влиянием массажа перехода из тканей в лимфатическую систему коллоидных растворов белковых веществ, которые обычно не могут проникнуть в кровеносные капилляры, а всасываются только лимфатическими сосудами. Введённые под кожу собаки 10 миллилитров лошадиной сыворотки были обнаружены в лимфе грудного протока через 40 минут, а при применении массажа в 2 раза быстрее- через 15-20 минут.

Аналогичные результаты были получены Bauer, Schort и Bennett (1933), вводившими в суставные полости собак яичный белок и альбумины лошадиной сыворотки, то есть тех веществ, которые не всасываются в кровеносные сосуды.

Т. О. Корякина (1952) для выяснения влияния массажа и активных движений на лимфообращение применила метод рентгенокимографии. Опыты проводились на белых крысах по следующей методике: в подкожную клетчатку лапы одной из нижних конечностей белой крысы вводили одну десятую- пятнадцать сотых миллилитра торотраста, после чего сразу же производили рентгенографию, затем массировали эту конечность выше места инъекции, после чего снова производили рентгенографию. Массаж повторяли через определённые промежутки времени в течение двух-трёх часов. Продвижение торотраста периодически фиксировалось на рентгенограммах. Другую крысу такого же веса после введения такого же количества торотраста в тот же отдел конечностей и контрольной рентгенограммы заставляли бегать на вертящемся барабане с интервалом и продолжительностью активных движений, равными интервалу и продолжительности массажа у первой крысы. Всего было поставлено 35 серий опытов (по 3 крысы в каждой серии). Наблюдения показали, что массаж и активные движения значительно ускоряют лимфообращение.

Было бы, однако, большой ошибкой сводить действие массажа на лимфатическую систему к одному только механическому ускорению лимфотока. Совершенно прав В. А. Вальдман (1960), когда говорил, что если бы значение массажа заключалось в одном лишь механическом передвижении лимфы, то этот метод давно был бы заброшен как бесцельный». Кроме прямого воздействия на местный лимфоток, массаж оказывает рефлекторное воздействие на всю лимфатическую систему, улучшая тоническую и вазомоторную функции лимфатических сосудов.

Нельзя не указать на то, что методика лечебного массажа, получившая в литературе название классической, в течение многих десятилетий сводилась к выполнению массажных движений исключительно по ходу тока лимфы. Такая методика, широко применяющаяся ещё и в настоящее время, сложилась под влиянием механистических представлений, утверждавших, что массаж оказывает главным образом прямое, непосредственное влияние на ткани. В связи с этим в массажной практике доминировал принцип очагового воздействия. Нервной системе в механизме действия лечебного массажа отводилась второстепенная роль. В настоящее время в связи с новыми представлениями о рефлекторном, нейрогуморальном механизме действия массажа рамки применения этой методики значительно сужаются. Массаж по ходу лимфотока в основном показан при необходимости ускорить рассасывание кровоизлияния в тканях, выпота в суставах, при расстройствах, связанных с лимфососудистой недостаточностью, при лимфостазе, при блокировании лимфатических путей вследствие фиброза соединительных структур кожи и подкожножировой клетчатки, если, конечно, эти нарушения являются обратимыми.

"Лечебный массаж.", Вербов А.Ф.

А что было на самом деле…

XIII век. Восточная Европа

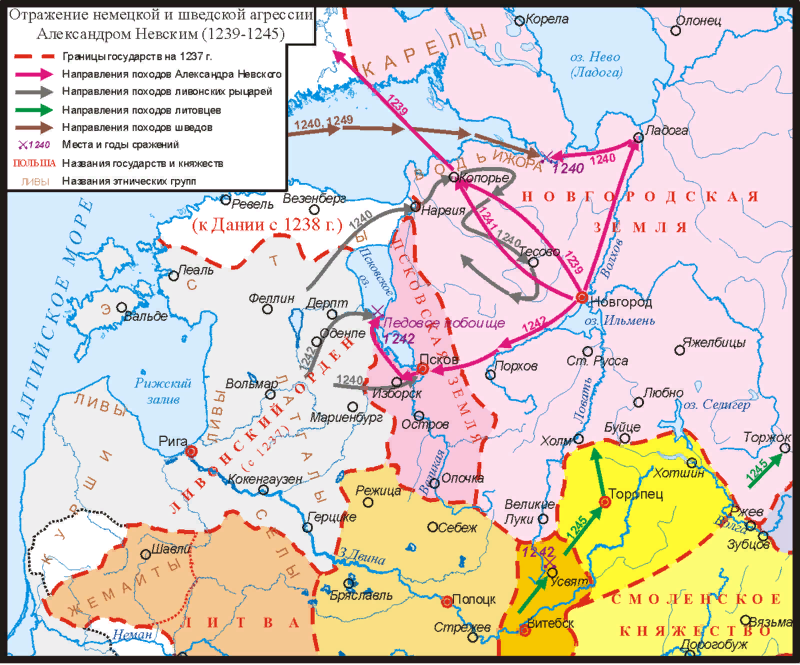

Когда мы читаем труды некоторых историков царской России о событиях в Псковской и Новгородской землях в 1240-1242 годах, то красной нитью через их труды проходит мысль, что князь Александр Ярославич Невскийи новгородцы отражали агрессию рыцарей-крестоносцев католического вероисповедания на земли православной Руси.

Когда же мы читаем труды некоторых историков советского периода о тех же событиях, то в их трудах проводится мысль, что Александр Ярославич Невский и новгородцы отражали агрессию немецких псов-рыцарей, которые хотели подчинить себе северо-восточную Русь. Разберем, а что на самом деле происходило в 1240-1242 год в Псковской и Новгородской землях.

Для того, чтобы понять события 1240-го года, начнем с событий 1233 года.

В 1233 году князь Ярослав Владимирович, сын князя Владимира Мстиславича Псковского (1) и Новоторжского (2), внук князя Новгородского Мстислава Ростиславича Храброго (3) решил сделать своей вотчиной город Изборск. А так как своих сил был маловато, он договорился о помощи со стороны князей Полоцких и жителей немецкой Прибалтики.

Объединенная армия князя Ярослава Владимировича, полочан и «немцев» (4) захватила Изборск. Это очень не понравилось жителям Пскова, которые в те дни водили дружбу с князем Ярославом Всеволодовичем из Переяславля Залесского, отцом Александра Невского.

Псковичи пошли на Изборск походом, взяли штурмом город, пленили князя Ярослава Владимировича и передали его для наказания князю Ярославу Всеволодовичу. Последний отправил Ярослава Владимировича в тюрьму города Переяславля Залесского.

Источники не рассказывают, как и когда Ярослав Владимирович оказался на свободе. Скорее всего, Ярослав Всеволодович выпустил его в его наследственные владения (город Торжок?), взяв клятву, что Ярослав Владимирович будет вести себя лояльно и не будет «мутить воду».

Ярослав Владимирович клятвы не сдержал. Он бежал в город Дерпт (т.е. - Юрьев), где просил местного епископа Германа, мужа весьма воинственного, помочь ему вернуть Изборск во владение. Ярослав Владимирович, по неизвестным причинам, похоже, считал Изборск своим наследственным владением.

Епископ Герман, которому не раз приходилось участвовать в пограничных разборках между дерптцами и псковичами, решил помочь князю Ярославу, надеясь обрести в нем союзника в борьбе с воинственными псковичами. Понимая, что сил одного Дерпта для борьбы с Псковской Республикой маловато, епископ Герман обратился за помощью к соседям: жителям Медвежьей головы, Вельяда, датчанам Таллина и в Риги, к наместнику Тевтонского ордена, магистру Герману фон Бальку.

Все дали согласие на поход и весной 1240 года объединенная армия братьев-рыцарей из Риги, городских ополчений Вельяда, Медвежьей головы и Дерпта, отряда рыцарей короля Дании (они прибыли из Дании), дружины Ярослава Владимировича под общим командованием Германа фон Балька выступила на Изборск сажать князя Ярослава Владимировича князем Изборским.

Штурмом взяли детинец Изборска и заняли город.

Псковский воевода Гаврила Гориславич повел конницу Пскова в помощь жителям Изборска.

Когда оги подошли к городу, он уже был в руках союзников. Под Изборском произошло сражение. Смелой атакой немецкие и датские рыцари опрокинули конницу Пскова и погнали ее. В жестокой сече пали Гаврила Гориславич и около 800 псковичей. Многие воины Пскова попали в плен.

Преследуя бегущих, конница братьев-рыцарей и датчан дошла до Пскова. Остатки псковской армии укрылись за стенами. Конница преследователей осталась под город. Когда же подошли остальные отряды Германа фон Балька, епископа Германа, Ярослава Владимировича (он также прибыл под Псков), то Псков был окружен со всех сторон, а специальные отряды, в составе которых было много чуди (5) из немецких владений, занялись грабежом окрестных сел.

Как развивались события дальше не совсем ясно. То ли защитники города сами сожгли посад, то ли это сделали союзники во время осады. Но все, что оказалось за крепостными стенами Пскова, было предано огню.

Семь дней шла осада. Но так как воинов в Пскове осталось мало, то правитель города посадник Твердило Иванович и князь Пскова Герпольд(немецкое написание имени из немецкой хроники, о ком идет речь не ясно) вступили в переговоры с осаждавшими. Посредником, вероятно, выступал князь Ярослав Владимирович. В ходе этих переговоров Твердило Иванович сдал (по мнению горожан - «предательски») город. А князь Герпольд передал победителям замки и крепости Псковской земли.

Герман фон Бальк, епископ Герман и Ярослав Владимирович оставили правителем Пскова Твердилу Ивановича и дали ему в помощь гарнизон, в который входили два брата-рыцаря и кнехты ордена - в их число входили пруссы, латгаллы, курши, земгаллы, поморяне и другие народы Прибалтики и севера Польши.

При этом из города выпустили тех жителей Пскова с семьями, которые не захотели остаться в городе. Эти псковичи отбыли в Новгород.

После передачи Изборска Ярославу Владимировичу и подчинения Пскова, армия Германа фон Балька и епископа Германа разошлась по домам.

Однако аппетит приходит во время еды. К тому же пришло известие, что победитель шведов князь Александр Ярославич Невский поссорился с «вятшими мужами» Новгородской Республики и покинул Новгород.

Из источников трудно понять чьи немцы (ордена, Дерпта, или какого иного города), подкрепленные отрядами чуди напали на Водскую пятину Новгородской земли и заложили в ней крепость Копорье. При этом не обошлось без предательства. Часть верхушки местных жителей помогала захватчикам.

Новгородцы никаких ответных мер не предприняли и пограничные комтуры осмелели.

Они разграбили Тесово и набегом пошли к Новгороду, избивая купцов на тракте. Дошли до Сабля, что был в 30 верстах от Новгорода.

Новгородцы послали к князю Ярославу Всеволодовичу звать его сына к себе воеводой. Князь предложил Андрея Ярославича (младшего сына). Новгородцы не согласились. Сам владыка поехал из Новгорода к князю Ярославу Всеволодовичу просить его сына Александра прибыть в Новгород. Уговорил.

Пока шли эти переговоры, соседи грабили Новгородские земли, по-видимому, не встречая отпора.

Объединенные отряды немцев, чуди и языческой Литвы напали на город Лугу и захватили его. Заодно разграбили земли тех латгалов, которые проживали на территории Новгородской Республики.

Только в 1241 году князь Александр Ярославич прибыл в Новгород. Изучив ситуацию, он со своей дружиной, ополчением из Новгорода, Ладоги и Ижоры выступил на Копорье.

Крепость взяли штурмом. Кто из защитников крепости не пал в бою, тот был наказан в соответствии со своими деяниями. Немцев сначала отвели в Новгород, а потом часть из них отпустили на свободу и отправили домой. Зато чудь и водь (6), особенно из своих, по приказу князя Александра повесили.

После этой акции князь Александр шлет гонцов к отцу с просьбой прислать ему дружины для весеннего похода на Псков.

Князь Ярослав Всеволодович отправил сыну в помощь суздальцев, переяславльцев, владимирцев, ростовчан и иных под руководством своего сына Андрея Ярославича.

Перекрыв все дороги, которые вели к Пскову князь Александр с большой армией подошел к городу и занял Псков. Пленных братьев рыцарей, их кнехтов и чудь из немецких владений в кандалах отправил в Новгород. Что сделал со своими предателями объяснять не надо.

Однако, Псковом князь Александр не ограничился, он перешел в наступления на владения немцев в Прибалтике.

Епископ Герман призвал города Прибалтики объединяться для отпора русским и послал за помощью в Ригу, к братьям-рыцарям.

А далее последовала весенняя компания 1242 года и знаменитое Ледовое побоище. Но об этом в другой публикации.

Как видим из вышеизложенного, не было никакого похода католиков на православных (участие язычников-литовцев в набегах исключает войну под символом веры. Ни один крестоносец в поход за веру вместе с язычниками не пойдет!). Не было и псов-рыцарей советской пропаганды, а была обычная разборка между русскими феодалами с привлечением иностранной военной помощи. И речь шла об Изборске. Ну, а Псков попал за кампанию, потеряв большую часть своей армии под Изборском. То, что было после Пскова, - это обычные грабительские набеги, характерные для той эпохи, для всех стран и народов.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Источники: ПСРЛ, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и т.д.; Жития Александра Невского разных реакций; Герман Вартберг, Иоганн Реннер, Бальтазар Руссов, Старшая Ливонская рифмованная хроника, Хроника Тевтонского ордена

1. ок.1211- ок.1217

2. ок. 1225

3. правил в Новгороде в 1178-1180 гг.

4. термин «немцы» в этом случае приходится брать в кавычки, так как это были сборные отряды жителей Прибалтики того времени различной национальности, во главе которых стояли немецкие командиры.

5. общее названия целого ряда народов Прибалтики и Новгородских земель финно-угорской группы.

6. один из народов финно-угорской группы.

«Спор славян между собою»: как Россия Польшу одолела

Если бы России не участвовала в разделах Польши, та всё равно была бы поделена между соседними державами

Вековая агрессия Польши против России

Это сейчас многим кажется: огромная сильная Россия захватила слабую беззащитную Польшу… В 16 и 17 столетиях ситуация была совершенно обратной: Польша была в несколько раз населённее Московского царства. После того, как в 1569 году Польша и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую, возникло крупнейшее государство тогдашней Восточной Европы. И с ним России пришлось бороться не просто за какие-то территории, а за свою собственную независимость.

Напомним некоторые фазы этой борьбы. В 1582 году Речь Посполитая побеждает Россию в Ливонской войне. Масштабы этой победы были сведены к минимуму благодаря героической обороне Пскова, поэтому территориальные уступки были небольшими. Но уже в начале 17 века, когда Россия терзалась гражданскими войнами, поляки захватили Смоленск и Северскую землю.

В 1610-1612 гг. польские войска оккупировали Москву. Поляки не собирались исполнять условия договора, по которому давали России царя, а хотели превратить Московию в одну из провинций своего королевства. После их изгнания, в 1618 году польские войска снова подступили к Москве. По Деулинскому перемирию, заключённому в январе 1619 года, Россия уступила Польше Смоленск и ряд других русских земель. Попытка их возвратить в 1632-1634 гг. закончилась неудачей.

И кто же тут был «слабым и беззащитным»? Польша своими постоянными попытками захватить Русь пробудила «спящего русского медведя» – кто же, кроме неё, в этом виноват?

Русское контрнаступление

В середине 17 века Россия переходит в контрнаступление. И здесь опять же поляки сами дали оружие в руки московских царей, возбудив против себя украинских казаков, до тех пор всегда лояльных польской короне. Невтерпёж стал украинцам произвол польской шляхты и ксёндзов – украинцы стали искать покровительства у Москвы! Правда, в Москве не испытывали большого восторга от того, чтобы сразу принять в своё подданство всю эту огромную козацкую вольницу. В результате войны 1654-1667 гг. Россия и Польша поделили между собой Украину примерно по Днепру.

И после этого более чем на столетие Россия сделалась гарантом независимости и территориальной целостности Польши! Какие бы восстания ни бушевали теперь в Правобережной Украине и в Белоруссии, Россия всегда поддерживала польских королей время от времени, как в 1768 году, даже присылая им войска для усмирения бунтующих православных «хлопов»!

Но поддерживать этот рушащийся карточный домик рано или поздно стало уже ни к чему. Если бы Россия не поучаствовала в разделах Речи Посполитой, то земли последней всё равно были бы поделены, только между Пруссией и Австрией. Россия в конце 18 века, при Екатерине, забрала лишь то, что принадлежало ещё князьям Киевской Руси, и то не всё.

Не делай добра – не получишь зла

Примечательно, что польская шляхта – та, что противилась разделам (большинство её, впрочем, вполне смирилось с новым подданством) – равнодушно смотрела на то, как исконные польские земли поглощались Австрией и Пруссией, но возмутилась переходом Белоруссии и Украины в русское подданство! Привыкла панствовать в восточных «кресах» над православным людом! И подняла восстание под руководством Тадеуса Косцюшко. И вот тогда в 1794 году славный Суворов одержал одну из своих самых славных побед, «не числом, а уменьем» взяв Варшаву.

Александр I простил полякам то, что они вместе с Наполеоном воевали против России и хотел возродить польскую государственность под скипетром всероссийского императора, дав Польше в 1815 году весьма либеральную по тем временам конституцию. Но один из уроков истории, видимо, состоит в том, что если делать людям много добра, то получишь в ответ много зла. Поляки не оценили благородства русских царей и в 1830 году подняли восстание за полную независимость. Итог: до 1918 года они утратили даже автономию.

Свежие комментарии