Секрет бессмертия Омара Хайяма

«Он вольнодумец, разрушитель веры; он безбожник и материалист; он насмешник над мистицизмом и пантеист; он правоверующий мусульманин, точный философ, острый наблюдатель, учёный; он — гуляка, развратник, ханжа и лицемер.. .», —

говорил о великом восточном поэте В.А. Жуковский.

Да, одним словом охарактеризовать Омара Хайяма не удастся никому. Овеянный легендами, таинственный и загадочный, кем же он был на самом деле и почему мы продолжаем говорить о нём спустя почти тысячелетие?

Поэт. Астроном. Математик. Философ. Нечасто в нашей истории встречаются люди столь многогранные и гениальные сразу в нескольких сферах. Тот же Ибн Сина, будучи энциклопедистом, известен в первую очередь как врач. Леонардо да Винчи при всех своих талантах наиболее ярко проявил себя в живописи. А Хайям? Филологи знают его как непревзойдённого автора рубаи. Математикам он знаком как предшественник Лобачевского, а астрономам как составитель наиболее точного солнечного календаря, который до сих пор действует в Иране.

И всё же именно поэзия Хайяма известна людям во всём мире, а не только узким специалистам. Тем не менее сам он относился к написанию рубаи как к отдыху, увлечению, не придавая стихам серьёзного значения, а лишь выражая своё внутреннее состояние. Может быть, поэтому они так просты внешне, но при этом наполнены глубоким смыслом, лаконичны, но чрезвычайно ёмки, и каждый читатель находит в них ту мысль, к которой готов.

По словам переводчика Омара Хайяма на русский язык Германа Плисецкого, у многих, поверхностно знакомых с творчеством поэта, складывается образ весёлого старца, который в перерывах между глотками вина изрекает некие истины.

Однако те, кто знает биографию Хайяма, понимают, что под верхним слоем гуляки и пьяницы просматривается облик мудреца, пытающегося найти истину вопреки всем обстоятельствам.«Спорщик с Богом, бесстрашный ум, чуждый иллюзий, учёный, и в стихе стремящийся к точной формуле, к афоризму. Каждое четверостишие — уравнение. Одна и та же мысль варьируется многократно, рассматривается с разных сторон. Посылки всё те же, а выводы порой прямо противоположны. Есть в этих крайностях высшее единство — живая личность поэта, примиряющая любые противоречия», —

отмечает переводчик.

Да, Хайям совершенно не отрицает существование Бога, как может показаться поначалу. Наоборот, он спорит с Ним, пытаясь выбраться за жёсткие рамки религии и предопределённости. И тут важно отметить, что по религиозным взглядам Хайям тяготел к суфизму, впитавшему в себя и эллинистическую философию, и тенденции христианства: жестокость и суровость в нём преображались в любовь. Течение это традиционалистами воспринималось как ересь, за которую запросто могли казнить, а потому и язык суфизма символичен и загадочен.

Мы источник веселья и скорби рудник.

Мы вместилище скверны и чистый родник.

Человек, словно в зеркале мир многолик.

Он ничтожен и он же безмерно велик!

Именно поэтому рубаи Хайяма можно воспринимать как бытовую поэзию, а можно и как путь к постижению Бога, познанию истины. Используя повседневную, житейскую лексику, поэт говорит о своих духовных исканиях и достижениях. Земная любовь — это Любовь к Богу, поиск любимой — это поиск пути к Богу, встреча с возлюбленной — духовное озарение. Вино же, которого так много в поэзии Хайяма, — это божественная благодать. Таким образом поэт говорил о том, о чём говорить было нельзя.

Жизнь пустыня, по ней мы бредем нагишом.

Смертный, полный гордыни, ты просто смешон!

Ты для каждого шага находишь причину

Между тем он давно в небесах предрешен.

Он верил в величие человеческого духа и бессмертие творческого разума, понимая, что жёсткие рамки религии лишь сковывают человека. На века опередивший время в науках, Хайям не мог смириться с оковами религиозных иллюзий и каждым своим словом старался их разрушить и избавить других от внутреннего рабства.

Предвосхитивший многие открытия, поэт всю жизнь задавался вопросом несовершенства человеческого общества и поиска пути к процветанию и внутренней гармонии. Удивительно, но вопросы, поставленные Хайямом тысячу лет назад, до сих пор не имеют ответа: вот почему его творчество продолжает оставаться актуальным и в наши дни.

Мы, как и Омар Хайям, задаёмся вопросами и пытаемся найти их решение. А может быть, великому поэту удалось разгадать самую главную загадку — человека, — и ответ скрыт в его четверостишиях?..

В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть,

Одна лишь мысль о нем стесняет мукой грудь.

Кто знает, много ль дней тебе прожить осталось?

Не трать их попусту, благоразумен будь.

-

«Чёрные фараоны»: династия, о которой хотят забыть

Границы Египта определены вполне чётко: на севере — море, на востоке и западе — пустыни, а на юге — бесплодные земли Нубии... Обитателей этой страны египтяне презирали, называя «чужаками с обожжёнными лицами», тем не менее именно из них — высоких, статных, сильных — египетские фараоны предпочитали набирать охрану. Взирая на темнокожих соседей сверху вниз, египтяне и представить не могли, что однажды те станут их правителями...

Нубийские фараоны стали двадцать пятой династией, самой загадочной из всех, и даже внешне они заметно отличались от своего народа, так как были чернокожими. Однако именно они смогли объединить Нубию, Верхний и Нижний Египет, создав тем самым огромную империю. При этом они не уничтожили существующую здесь ранее цивилизацию, наоборот, развили её, привнеся нубийские мотивы. Более того, «Чёрные фараоны» возобновили строительство пирамид, которое достигло размаха времён Среднего Царства.

К сожалению, археологические исследования, касающиеся двадцать пятой династии, начались относительно недавно. Как заметила немецкий историк Сильвия Шоске: «Долгое время мы шли на поводу у древних египтян и вслед за ними относились с пренебрежением к их южным соседям».

И почему-то никого не смущал тот момент, что полудикие племена смогли не только покорить цивилизованных египтян, но и значительно развить их культуру. Так может, нубийцы и не были такими уж дикими?

Нубию именовали царством Керма, так называлась столица, и мощным государством оно было ещё до создания первых египетских пирамид. Более того, Нубия была не просто современником Египта, а и его соперником, не дающим покоя фараонам. Поэтому войны между двумя государствами были весьма частым явлением и велись с переменным успехом. При этом, несмотря на внешние различия, культуры Египта и Нубии были достаточно схожи. Кермийские правители также называли себя фараонами, а религия их была близка египетской.

Согласно имеющимся сведениям впервые египтяне поработили Керму в середине третьего тысячелетия до нашей эры, однако через пару столетий нубийцы смогли обрести независимость. Самостоятельность их длилась недолго: уже фараон Тутмос разгромил южных соседей и практически полностью завоевал Нубию.

Пять столетий Керма выжидала и, наконец, воспользовавшись ослаблением Египта, создав новое царство Куш, организовала вторжение, и к 715 году нубийцы сосредоточили в своих руках власть над всем Египтом, основав новую династию. В истории этот период получил название «Эры Чёрных фараонов»; также можно встретить наименования «фараоны-эфиопы» или «фараоны-кушиты».

Несмотря на этнические различия и то, что были выходцами из другого государства, правители из двадцать пятой династии не считали себя захватчиками. Наоборот, свою заслугу они видели в объединении египетских и нубийских земель. Более того, они не устраивали кровавых расправ, а перенимали культуру и обычаи, продолжали традиции прежних фараонов, возводили пирамиды. И чтобы наглядно это продемонстрировать, украсили корону вторым изображением кобры (царским уреем).

Ориентируясь на древних фараонов, нубийские цари активно развивали науку, ремёсла и искусство. Таким образом, уверены исследователи, они старались максимально интегрироваться в египетское общество. Именно поэтому при двадцать пятой династии интенсивно начинают возводиться храмы и усыпальницы. Особенно в этой деятельности преуспел фараон Тахарка, построивший величественный храм в Каве и расширивший уже существующие комплексы в Гебель-Баркале и Санаме.

Но вот собственные гробницы «Чёрные фараоны» предпочитали строить на своей исторической родине. Их гробницы имели пирамидальную форму, но были меньше и более заострённые. Их раскопал и исследовал в первой половине двадцатого века американский археолог Джордж Эндрю Рейснер.

«Чёрные фараоны» правили Египтом недолго: спустя столетие страну завоевали ассирийцы, и нубийцы были вынуждены вернуться в исторические пределы. Для египтян же они на века остались запретной темой: и по сей день они не смогли побороть презрительное отношение к южным соседям. На фасаде Каирского музея значатся все правящие династии. Все, кроме одной — династии Куш, «Чёрных фараонов» из Нубии...

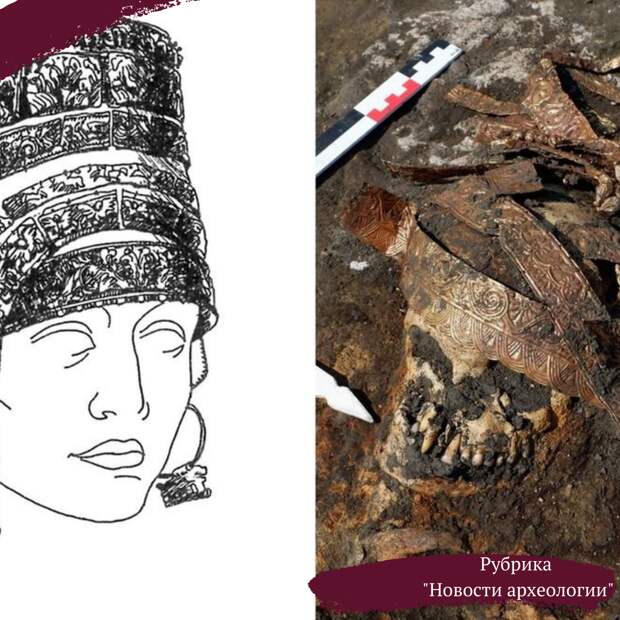

Амазонки: найдено погребение женщин-воинов

Женщина-воительница, амазонка, наверное, самая загадочная фигура из мифов. Знаем мы об этом племени во многом благодаря Гомеру, который поведал о побеждённых Ахиллом амазонках в своей «Илиаде». В принципе, о храбрых воительницах рассказывали и мифы многих народов, и древние авторы. Только вот в реальное существование амазонок мало кто верил... Однако с развитием археологии, её методов и совершенствованием соответствующего оборудования, стали появляться доказательства того, что далеко не всё в легендах выдумка.

...Тихо несёт свои воды Дон мимо небольшого сельца с удивительным названием Девица. Высокие полевые травы, реки и рощи будто призывают поселиться здесь и никогда не покидать эти живописные места.

Вот и жители Девицы обосновались тут ещё с незапамятных времён. По легенде поселение это изначально называлось Перуницей, в честь дочери славянского бога Перуна и в память о том, что обитали здесь когда-то амазонки. С распространением христианства языческое название пришлось оставить, но о девах-воительницах народ не забыл.

В надежде отыскать следы скифов с 2010 года сотрудники Донской экспедиции Института археологии РАН проводят здесь систематические раскопки. В минувшем году объектом их исследования стал курган, получивший название Девица V. Его высота достигает одного метра, а вот диаметр впечатляет — целых 40 метров.

Курган оказался древней скифской гробницей, которая крест-накрест была перекрыта дубовыми плахами, опирающимися на дубовые столбы. Датируют её специалисты четвёртым веком до нашей эры. Правда, поначалу археологов ждало разочарование: погребение оказалось вскрыто древними грабителями.

Как отметил руководитель экспедиции В.Гуляев, по сохранности дуба можно предположить, что усыпальница подверглась разрушению лет через сто — двести после создания. Грабители, проникшие в гробницу с севера, подломили столбы, и перекрытие рухнуло, так что они не успели всё разворошить.

А в кургане было чем поживиться! Но для учёных важны в первую очередь те, чьи тела здесь покоились. Это девушка-подросток 12-15 лет, две молодые женщины и пожилая дама, похороненная в парадном головном уборе скифской амазонки.

Прежде всего археологи задались вопросом, что стало причиной одновременной смерти четырёх разных по возрасту женщин. На их костях не обнаружено травм, то есть они не погибли в бою. У двух амазонок есть признаки туберкулёза, но это заболевание не может привести к одновременной смерти.

Два скелета из четырёх оказались потревожены грабителями, их кости были разбросаны по погребальной камере. А вот два нетронутых скелета и позволяют определить, что учёные обнаружили захоронение именно воительниц. Тела этих женщины были уложены на травяные подстилки, покрывающие деревянные ложа. Одна из женщин была погребена в позе всадника: для этого ей потребовалось подрезать на ногах сухожилия.

«Под левым плечом „всадницы“ находилось бронзовое зеркало, слева лежали два копья, на левую руку был надет браслет из стеклянных бусин. В ногах находились два сосуда: лепная курильница и небольшой чернолаковый одноручный сосуд, который был изготовлен во второй четверти четвёртого века до нашей эры», — отметил руководитель экспедиции.

Эти и прочие находки, среди которых оружие, детали конской упряжи, и позволили учёным предположить, что перед ними захоронение амазонок. Считается, что у скифов женщины-воины защищали жилища, пока отсутствовали мужчины.

- Лемехов С. "Истоки итальянского сонeта Восхождение"Но особый интерес вызвала у археологов четвёртая женщина. Ей примерно 50 лет, что для того времени было весьма почтенным возрастом, до которого доживали не многие. На голове у неё был калаф — парадный убор, говорящий о высоком положении его носительницы. Он оказался целым: сохранились золотые пластины с орнаментом, подвески и ободки. По словам В.Гуляева, этот калаф — первый, найденный на Среднем Дону неповреждённым.

«Таких уборов найдено чуть более двух десятков, и все они были обнаружены в царских или в очень богатых курганах степной зоны Скифии. Мы впервые нашли такой убор в курганах лесостепной зоны, и что особенно интересно — убор впервые обнаружен в погребении амазонки», — отметил археолог.

Исследуя курган, специалисты пришли к выводу, что похоронили воительниц по осени: об этом свидетельствуют обнаруженные здесь же кости полугодовалого ягнёнка (ягнята появляются на свет обычно ранней весной).

Как отмечают учёные, результаты исследования этого кургана позволяют лучше представить скифскую культуру и гендерные отношения в их обществе, маршруты миграций и функции поселений.

-

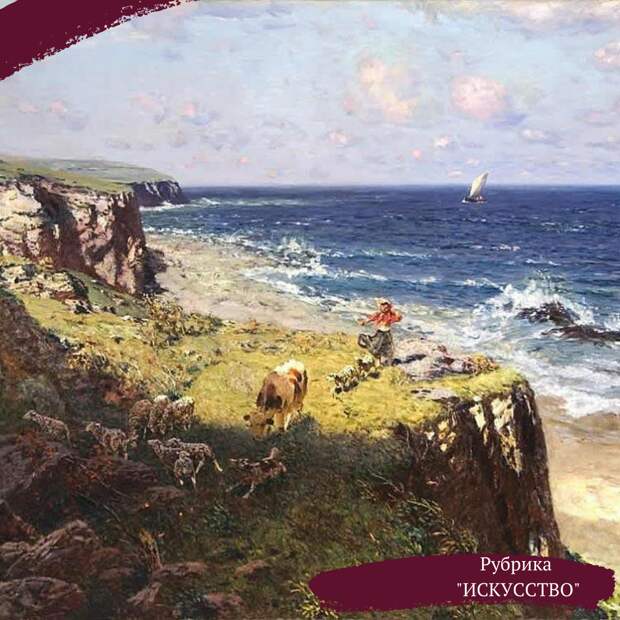

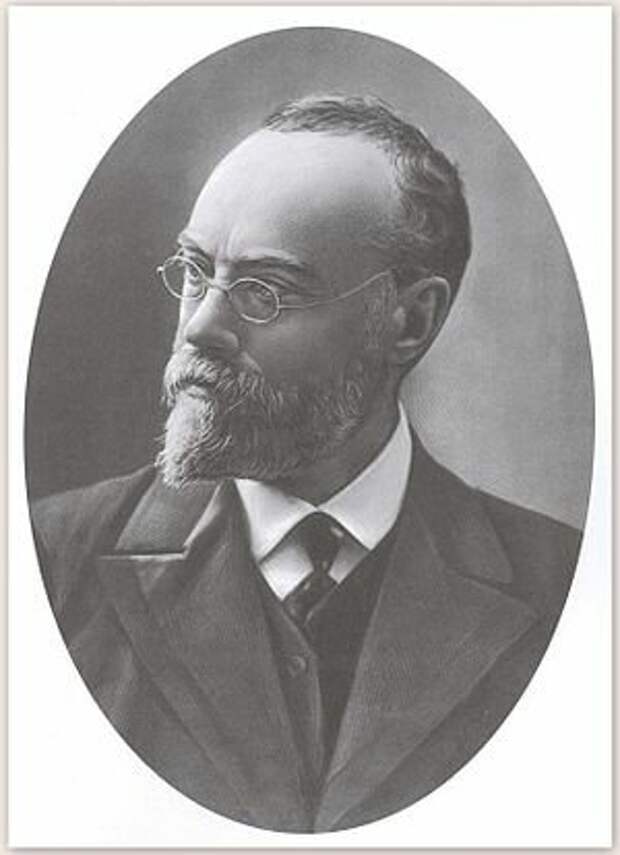

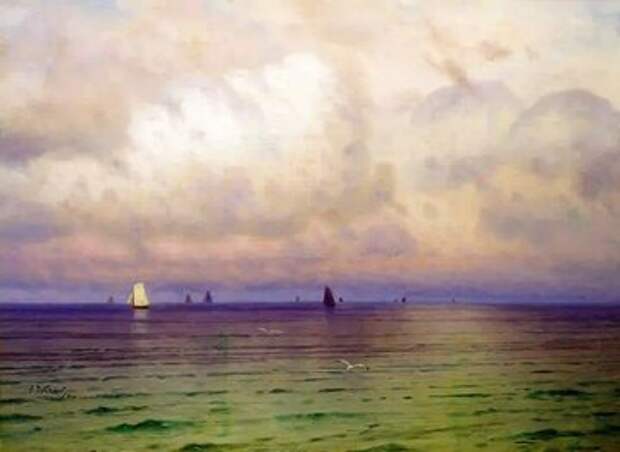

Николай Дубовской: путь от восхищения к забвению

Сегодня картины Николая Дубовского уходят на аукционах за баснословные суммы. Но лишь совсем недавно его имя и работы стали возвращаться из забвения. В России же, к сожалению, до сих пор о Николае Никифоровиче известно очень мало. И это несмотря на то, что при жизни он был весьма знаменит и считался одним из лучших художников-передвижников.

Родом Дубовской из Новочеркасска, из семьи потомственного казака. С юных лет Николай интересовался живописью и первые уроки брал у своего дяди. Тем не менее отец считал, что мальчик должен продолжить казачью традицию, и отправил его в Киев в военную гимназию.

Но и там Николай не оставил занятия живописью. А так как свободного времени у кадетов практически нет, то он просыпался на пару часов раньше и рисовал.

Эту тягу к творчеству заметил руководитель гимназии и посоветовал отцу не препятствовать Николаю в его любимом занятии. И действительно, Дубовской-старший позволяет Николаю после окончания гимназии продолжить обучение в Петербурге в Академии художеств, где его наставником становится профессор М.К. Клодт.

Дубовской был не просто прилежным, но очень талантливым студентом. Его успехи были отмечены четырьмя Малыми серебряными медалями, однако по какой-то причине дипломную работу Николай Никанорович делать не стал — он демонстративно от этого отказался. В итоге не получил полагающегося звания, а педагогов обидел.

Скорее всего, именно поэтому, когда через год он предложил две своих работы на выставку, худсовет Академии их не принял. Тогда с картинами «Перед грозой» и «После дождя» Дубовской отправился в «Общество поощрения художников», где его отметили сразу двумя премиями.

Николай Никанорович продолжает участвовать в выставках «Общества» и постепенно завоёвывает внимание и критиков, и публики. О молодом художнике начинают говорить, его картины пользуются спросом.

В середине 80-х годов девятнадцатого века Дубовской приходит к передвижникам. На их выставке он предлагает полотно «Зима», которое тут же покупает П.М. Третьяков и выставляет в своей галерее. Затем художник создаёт «Раннюю весну», «Утро в горах», «Зимний вечер». Особое внимание привлекала его работа под названием «Притихло». Она оказалась настолько необычной, что её приобрёл император Александр Александрович для Зимнего дворца.

Третьяков, желавший поместить полотно в галерею, заказал Дубовскому повторение, о чём впоследствии высказался:

«Повторение, по мне, вышло лучше и больше размером, отчего мотив сделался грандиознее».

Для передвижников эта картина стала новаторской. Новые мотивы — тишина перед грозой, ничтожность человека перед стихией — были оригинально решены. Цветовые контрасты, подсвеченные яркими лучами тёмные грозовые тучи передавали сильные эмоциональные ощущения, за что и ценили произведения Дубовского.

Пейзажем восхищался и коллега художника И.И. Левитан:

«Настроение от природы мы, пожалуй, умеем передавать, скорее, мы наделяем природу своими проживаниями, подходим к ней от субъективного, но такой захват от самой природы, как «Притихло», где чувствуешь не автора, а самую стихию, передать не всякий сможет».

Работы Дубовского неизменно вызывали восторг публики. Он писал исключительно пейзажи, так как был уверен, что именно этот жанр может «зажечь человеческое сердце и направить его к добру». На Всемирной парижской выставке его единственного из русских художников удостоили серебряной медали.

Какие книги подарить девушке на 18 лет

Кто не ждал свои 18? Этот возраст является ключевым в жизни человека, так как знаменует собой переход от детства к взрослой жизни. Кажется, вот уже завтра, сразу после праздника, проснёшься утром и станешь кем-то другим. И будни превратятся в нечто иное, неведомое.

Между тем всё не так уж сильно меняется просто потому, что это угодно цифрам в паспорте. Юношей и девушек в 18 интересует то же, что интересовало в 17 или будет интересовать в 20.

А именно любовь, приключения, дружба и мечты о светлом завтра. Эти склонности вкупе с надеждами, предвкушением будущих успехов и радостью от осознания себя частью огромного и прекрасного мира определяют вкусы в литературе. А значит, выбирая книжный подарок для лучшей подруги или дочери, следует учитывать её пристрастия.

Среди книг, которые можно преподнести девушке в этот чудесный праздник, мы рекомендуем романы Катерины Калюжной «Демоны мрака» и «Тайны темной цитадели». Романтическое фэнтези волнует кровь, заставляет грезить о страсти нежной — да такой, что окажется вечной и принесёт с собой истинное счастье (неизменно в конце, ведь если сразу да без борьбы — это скучно), — дарит яркие эмоции и наполняет жизнь особенным смыслом.

Главная героиня — студентка-первокурсница. В ночь миллениума, когда каждый в тайне ждал чудес, она встретила того самого парня — красивого, обаятельного, загадочного, идеального. Но отношения длятся недолго, а боль разлуки так сильна, что нет возможности выносить эту пытку. Только спустя несколько лет Алина узнает правду. Её возлюбленный был бессмертным воителем, который служил светлой волшебнице и помогал ей удерживать равновесие в бесконечной войне тьмы и света. Он погиб в день, когда было сказано последнее «прости». Но его брат-близнец по имени Максим готов не просто позаботиться о красавице, но и привести её в свой мир войны и магии, где она сможет отомстить, обрести себя и, кто знает, отыскать новый путь, если прошлое внезапно не обрушится на неё подобно цунами.

Ещё один прекрасный роман, который понравится подруге в восемнадцать, написан Ириной Минаевой и называется «Три часа утра».

События развиваются в студенческой общаге, где живут Стасенька и Лора. Насколько одна ветреная и легкомысленная, настолько другая серьёзная и ответственная. В жизни девушек множество парней. С одними их связывает дружба, с другими — нечто большее. Но главные роли играют популярный юноша по фамилии Рожнов, который точно знает, чего хочет и как это получить, и Юлий, молодой человек с разбитым сердцем и утраченными иллюзиями. Кому из красавиц достанется благополучная, надёжная жизнь, лишённая романтики, а кому счастье, о котором все мечтают с детских лет?

Интересным подарком, который принесёт острые ощущения и подкинет парочку философских мыслей на тему жизни, любви и отношений, является произведение Алины Рейнгард «Бес, смерть и я». Автор приглашает читателей в мир меча и магии, где обитает аптекарь по имени Леокаст.

Его бизнес процветает, несмотря на то, что парня мало привлекает фармакология, зато очень вдохновляют запретные оккультные науки. И вот однажды, когда сын мэра ставит перед собой цель отбить его девушку эльфийских корней, Леокаст решается на отчаянный шаг. Понимая, что в этой войне честно не победить, он призывает могущественного беса, чтобы тот помог справиться с соперником. Аптекарь ещё не знает, какую роковую ошибку совершил. Скоро ему придётся попрощаться с привычными благами, узнать, как живётся изгоям в заколдованном лесу, пройти не одну романтическую историю, чтобы в конечном итоге понять, кем он является и чего хочет на самом деле.

Если подруга или дочь любит книги погорячее и не считает, что все произведения должны быть исключительно про любовь, ей можно подарить шпионский детектив Саши Кота «Иллюзия правды».

Купив новую квартиру у привлекательного молодого человека, Даша начала ремонт. В одной из стен она обнаружила тайник, а в нём — дневник двадцатилетней давности. Начавшись как исповедь незнакомки о несчастной любви, послание из прошлого превращается сперва в пронзительную драму, а потом в захватывающее дух приключение с исчезновением людей. Некоторые события, упомянутые на страницах, были отражены в газетах эпохи, о которой идёт речь. Но все они изменены, что невероятно интригует. Погрузившись с головой в былое, Даша и её друзья не замечают, как опасность нависает над ними здесь и сейчас. Они касаются тайн, связанных с международными преступлениями и крупными махинациями. Но главное —каким-то образом со всем этим связан прежний хозяин квартиры, с которой у героини назревают отношения. Разобраться в этой истории необходимо, но нельзя забывать, что видимая часть айсберга обычно намного меньше той, что скрыта под водой, а то, что кажется правдой, — лишь её иллюзия.

Также поклонницам остросюжетных жанров придутся по вкусу романтические детективы Ольги Заокской «Убийство в горном отеле» и «Возвращение монашки». Изюминкой книг является итальянский колорит, в деталях прорисованный писательницей, долгое время живущей в этой солнечной средиземноморской стране.

Журналистка русского происхождения, работающая в криминальной передаче и расследующая преступления в прямом эфире, отправляется отмечать Новый год в горном отеле. Она хотела отдохнуть и расслабиться, но с первых же минут обстановка вокруг начала накаляться, множество странностей всплывали там, где их никто не замечал, а кульминацией цепи загадочных событий стала гибель мэра соседнего города.

Первой оказавшись на месте убийства, Лола взяла дело в свои руки и приступила к расследованию, пользуясь обаянием, хитростью, настойчивостью, аналитическим складом ума и знанием русского языка, который поможет докопаться до интересных глав из биографии политика. А заодно красавица встретила свою любовь.

«Возвращение монашки» — это вторая часть цикла, которая приводит Лолу на остров Искья. На традиционном празднике пропал молодой парень. Поговаривают, что такое случается регулярно. Ведь призрак монашки, обитающей в местном монастыре, время от времени забирает с собой тех, кто похож на её бывшего возлюбленного. Но разве можно поверить в мистику? Девушка решает выяснить, кто стоит за преступлениями, совершёнными приведением.

18 лет — едва ли не самый яркий день рождения в жизни. Необходимо как следует продумать, чем порадовать именинницу и как привнести в её жизнь ещё больше ярких красок и сильных чувств.

Хорошая книга — чудесное решение. Осталось выбрать, что придётся девушке по душе.

-

Андрей Белый: не сумевший прожить жизнь по-белому

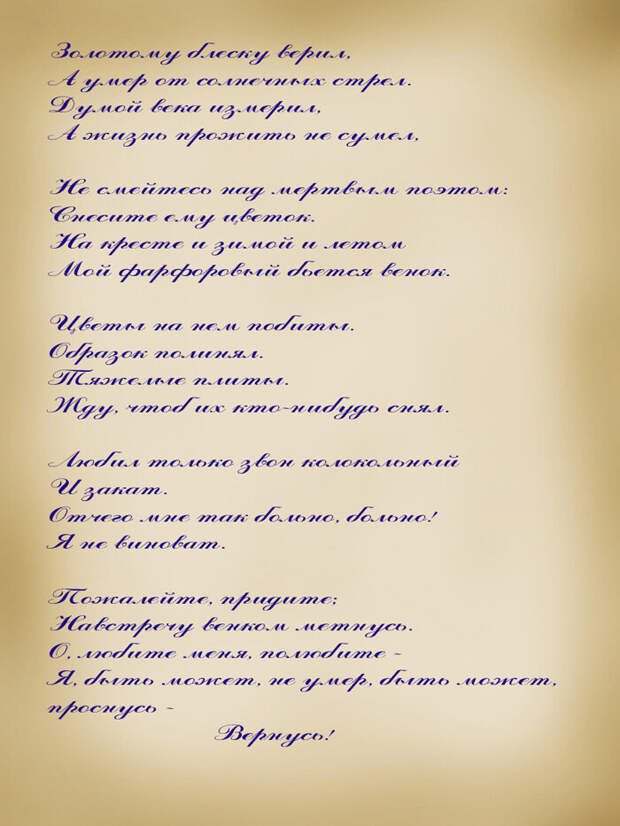

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,

А жизнь прожить не сумел.

Это, пожалуй, единственные строки поэта Андрея Белого, которые сможет процитировать рядовой любитель поэзии. Стихотворение, вошедшее в сборник «Пепел», поэт написал в 1907 году — за почти три десятка лет до смерти. И оказался прав не только в причине своего ухода, но и, судя по всему, в результате своей жизни...

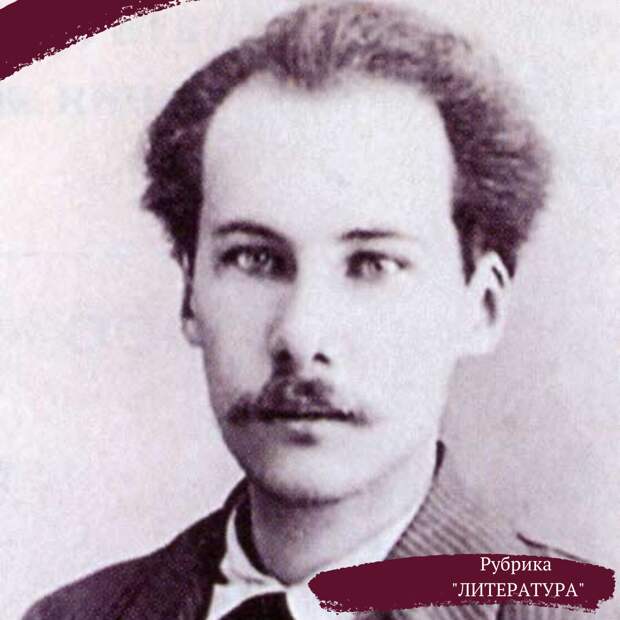

Борис, а именно так назвали сына родители, появился на свет в Москве, в старинном особняке на Арбате, который был перестроен в многоквартирный дом. В нескольких квартирах жили преподаватели Московского университета, в том числе и декан физико-математического факультета Николай Васильевич Бугаев, известный и одарённый математик.

Его супруга, Александра Дмитриевна, была одной из первых московских красавиц, из-за чего в семье часто случались скандалы — Николай Васильевич страшно её ревновал. Тем не менее, держа на руках маленького сынишку, он говорил: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». Но получилось, как получилось: красавцем Борис не вырос, а вот интерес к математическим задачам от отца унаследовал, хотя никак его в жизни и не применил.

Детство мальчика проходило в творческой и научной атмосфере: к отцу часто приходили знакомые профессора, мать прививала ему любовь чтению и музыке, в гостях бывал даже Лев Толстой. Однако сложные отношения родителей, их постоянные скандалы привели к тому, что психика будущего поэта была надломлена, что в дальнейшем сильно сказалось на его творчестве и личной жизни.

О себе, уже будучи известным литератором, Андрей Белый говорил:

«Я остался один в четыре года. И с тех пор уже не переставал ломаться даже наедине с собой. Строю себе и теперь гримасы в зеркале, когда бреюсь. Ведь гримаса та же маска. Я всегда в маске! Всегда!»

Учиться мальчика отдали в престижную гимназию Льва Ивановича Поливанова, где он увлёкся поэзией, восточными религиями и оккультизмом, впервые и сам попробовал сочинять.

Соседями по дому были Соловьёвы, с сыном которых Сергеем, тоже будущим поэтом, Борис был весьма дружен. Он стал вхож в семью, где весьма положительно оценили первые шаги юноши в поэзии и даже придумали ему псевдоним. Цвет, выбранный для фамилии, должен был символизировать чистоту, духовность и успокоение.

Тем не менее, когда пришло время продолжать обучение в вузе, отец настоял, чтобы Борис поступил на физико-математический факультет. С удовольствием изучая зоологию и химию, Бугаев тем не менее не забывал о поэзии, и преподаватели, несмотря на его успехи в точных науках, всё же смотрели на него косо: им не нравились его «дакадентские писания».

Первой он написал «Северную симфонию», в 1900 году, но издал её лишь спустя четыре года. Настоящим же дебютом стала «Симфония (2-я, драматическая)» — произведение достаточно зрелое, но встреченное критикой весьма агрессивно. На некоторое время за Белым закрепилась слава «непристойного клоуна, чьи ужимки оскверняют священную область литературы».

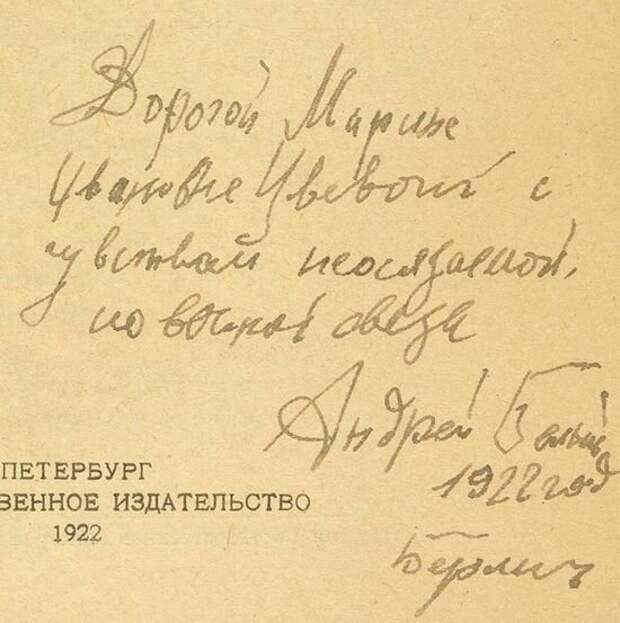

Но поэты-символисты по достоинству оценили творчество Андрея Белого. Он свёл знакомство с В. Брюсовым, К. Бальмонтом, Д. Мережковским, З. Гиппиус, а с А. Блоком крепко сдружился. Кроме того, организовал литературный кружок «Аргонавты», издававший сборник «Свободная совесть».

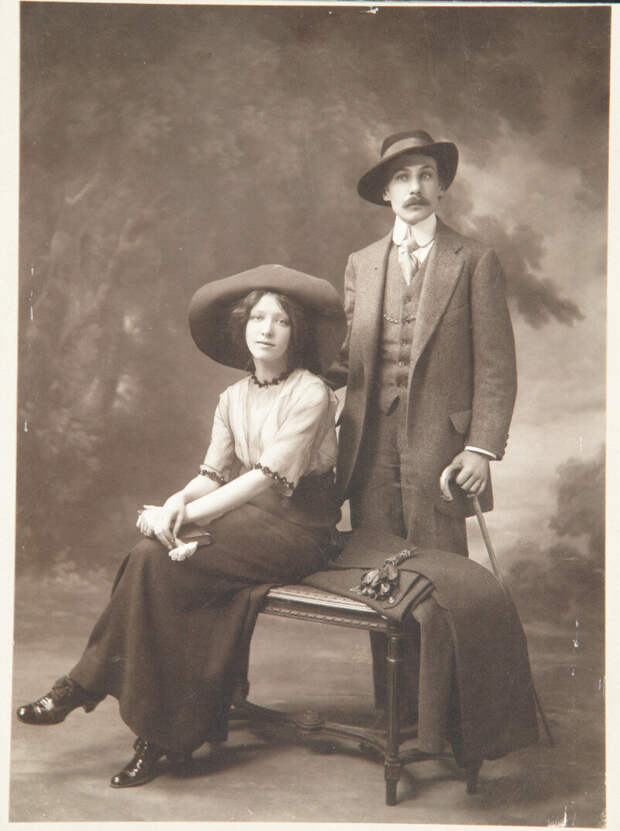

- Набирая литературную силу, не забывал Белый и о личной жизни, только вот навести в ней порядок у него не получалось. Так, поэт оказался одной из вершин сразу двух любовных треугольников, причём его соперниками были его же друзья и коллеги — Блок и Брюсов. Но в итоге ни Любовь Блок-Менделеева, ни Нина Петровская так с ним и не остались. На несколько лет Белый связал свою жизнь с дальней родственницей И.С. Тургенева Асей, но и она долго с ним не выдержала.

Неудачи на личном фронте лишь вдохновляли творца на очередные произведения. Но со временем Белый от поэзии перешёл к прозе: отношения с женщинами преломлялись в романах «Серебряный голубь», «Петербург».

Время войн и революций в начале века Белый воспринял по-своему: он верил в мистическое возрождение России. Несмотря на то, что молодая советская власть относилась к писателю более чем прохладно, романы его издавались с завидной популярностью. Да и он творил с небывалым вдохновением: романы, мемуары, теоретические статьи...

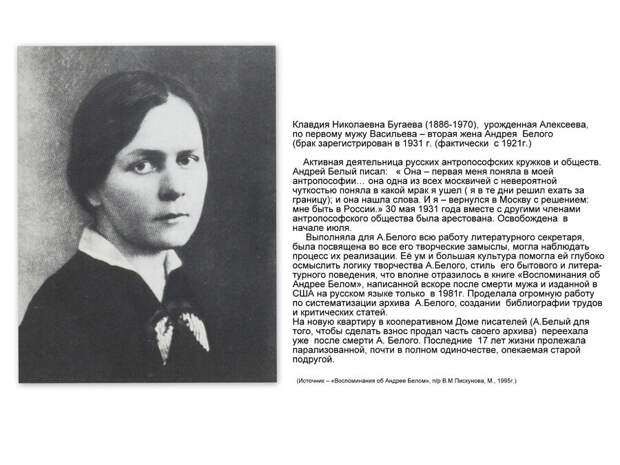

Да и быт было кому доверить. В жизни поэта появилась Клавдия Васильева, которую Белый ласково называл Клодей. Он не любил её, но понимал, что тихая и заботливая женщина — его спасение в этом мире.

На руках Клоди он и умер — от инсульта, вызванного солнечным ударом. На следующий день в «Известиях» появился некролог, в котором Пастернак, Пильняк и Санников называют Андрея Белого «замечательнейшим писателем нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых…» Увы, они пророками не оказались. Процитировать Андрея Белого мало кто сейчас может.

Свежие комментарии