Был ли шанс спасти Пушкина после дуэли? Мнение современных специалистов

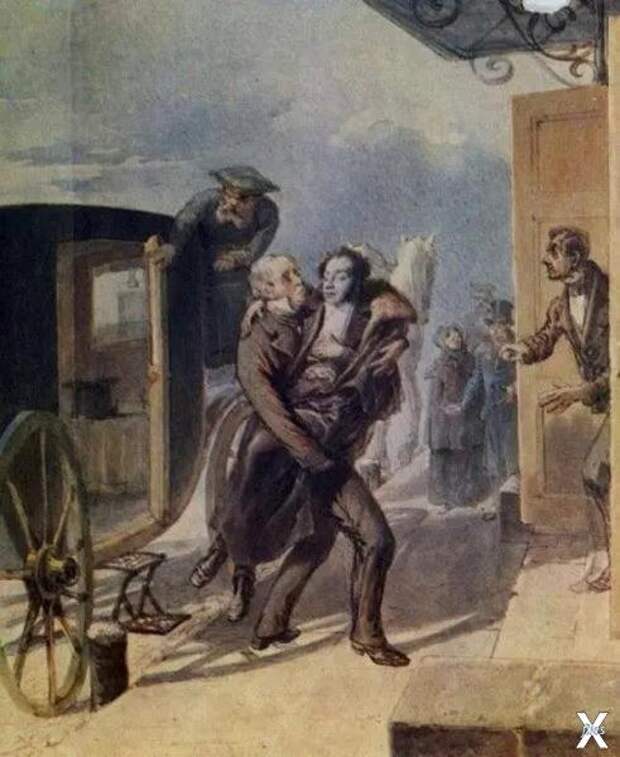

Смерть великого поэта А. С. Пушкина наступила 29 января (10 февраля) 1837 года от перитонита, вызванного пулевым ранением в живот. Александр Сергеевич был ранен 27 января во время дуэли с Жоржем Дантесом, на Черной речке. Пуля раздробила поэту бедренную кость и попала в брюшную полость, при этом он потерял много крови. С места дуэли Пушкина перевезли в его дом на набережной Мойки, где он и скончался.

Можно ли было предотвратить смерть Пушкина? Сегодня никто точно не даст ответ на этот вопрос. Но есть мнение, что поэт скончался не сколко от тяжелой раны, столько от неквалифицированных действий окружавших его людей, в том числе и медиков. Какие же ошибки были допущены?

Не была оказана первая помощь Секундантом Пушкина на дуэли был его близкий друг Данзас, на котором лежала ответственность за организацию дуэли. Почему-то ни ему, ни другим участникам событий на Черной речке не пришло в голову пригласить с собой лекаря, что в те времена было совершенно нормальным явлением.

Отсутствие квалифицированной помощи в первые минуты после ранения привели к большой потере крови раненным, что, безусловно, сыграло свою роль в ухудшении состояния поэта. Сделанная на месте перевязка позволила бы остановить кровь и увеличила шансы на благоприятный исход.

Неправильная транспортировка раненого

В своей книге «Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга» известный исследователь и хирург, доцент Пермской медицинской академии Михаил Давидов пишет следующее:

Больного… вначале волоком тащили к саням… На всем пути от места дуэли до саней на снегу протянулся кровавый след. Раненого поэта посадили в сани и повезли по тряской, ухабистой дороге.

Путь с Черной речки, которая в начале XIX столетия находилась за городом, до дома поэта в центре Петербурга, занял долгих полтора часа. Другой врач, Ш. И. Удерман, в книге «Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия» сообщил, что опираясь на сведения, оставленные свидетелями, можно прийти к выводу, что Пушкин потерял не менее 2 000 миллилитров крови.

Это около 40% крови, которая находится в человеческом организме. Такая кровопотеря, осложненная травмирующей перевозкой, негативно подействовала на иммунную систему раненого, что и стало одной из причин сепсиса, причем немаловажной.

Пушкина повезли не в больницу, а домой

Большинство исследователей единодушны в том, что Пушкина нужно было транспортировать в клинику, так как его ранение являлось тяжелым. Вероятно, поэт сам потребовал везти его домой, но в таком состоянии он вряд ли был способен реально оценивать ситуацию. Присутствующие на дуэли друзья должны были настоять на перевозке раненого в ближайшую больницу, но не сделали этого.

Несмотря на то что уровень медицины в то время нельзя было сравнить с современным, срочная госпитализация позволила бы значительно раньше начать оказание поэту помощи и увеличила бы его шансы на выздоровление.

Пушкину и его родным внушили, что рана смертельна

В книге Михаила Давидова сказано, что первым к постели раненого Александра Сергеевича прибыл профессор акушерства Б.В. Шольц. Этого врача не вызывали к пациенту — его, проходящего мимо, случайно встретил на улице Данзас, посланный за медицинской помощью.

Шольц, вместе с доктором Карлом Задлером, делал поэту перевязку, а когда закончил, сказал — «Не могу скрывать, что рана ваша опасна». Его фразу едва ли не дословно подтвердили прибывшие чуть позже семейный врач семьи Пушкиных И.Т. Спасский и лейб-медик императора Николая I Н.Ф. Арендт.

Говоря проще, никто не попытался поддержать Пушкина и дать ему хоть какую-то надежду на благополучный исход. Именно поэтому поэт вместо того, чтобы бороться за жизнь и здоровье, начал сразу же приводить в порядок дела и готовиться к смерти.

Отсутствие радикального лечения

Основные назначения поэту делал доктор Арендт и его лечение было исключительно консервативным. Все прописанное лейб-медиком было тут же одобрено докторами, присутствующими у постели больного — хирургами Х.Х. Саломоном, И. В. Буяльским и другими медиками.

Вильгельм Шаак в своей статье «Ранение А. С. Пушкина в современном хирургическом освещении», опубликованной в «Вестнике хирургии», спустя столетие, в 1937 году, пишет, что поэта лечили припарками и холодными компрессами, касторкой, опием и белладонной.

28 января, когда у Пушкина начались сильные боли, вызванные развитием перитонита, Арендт прописал раненому клизму. Введенная под давлением через трубку жидкость вызвала сдавление и раздражение воспаленных тканей. При этом никто не учел, что ранение стало причиной переломов подвздошной и крестцовой костей и повышать давление в малом тазу в этом случае было противопоказано. Когда Пушкину стало хуже, ему назначили пиявки, которые усилили кровопотерю.

В одном из номеров «Московской медицинской газеты», вышедшем в 1860 году, один из врачей, лечивших Пушкина — В.И. Даль (составитель того самого словаря Даля), по памяти восстановил результаты вскрытия тела поэта:

По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови…

Никто из медиков не предложил оперировать Пушкина, чтобы получить хоть какой-то небольшой шанс на его выздоровление. Долгое время бытовало мнение, что в то время операции на брюшной полости не проводились. Но это не так — такие хирургические вмешательства проводили и при этом весьма успешно.

Праправнук В.И. Даля, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Калининского медицинского института Лев Журавский, через 100 лет после смерти Пушкина изучил архивные документы начала XIX столетия и установил, что в это время уже делали операции на кишечнике и даже желудке.

Проводились такие операции и в клинике Медико-хирургической академии, заведующий которой, Христофор Саломон, был одним из лечащих врачей умирающего Пушкина. Согласно одной из распространенных версий, неблагоприятный исход был желателен для царя и его окружения, так как без хлопот избавлял их от смутьяна и вольнодумца.

Возможно, именно из-за этого ни лейб-медик императора Арендт, ни другие присутствующие у постели поэта врачи не настояли на проведении операции, которая могла бы дать Александру Сергеевичу шанс, хоть и совсем небольшой. Исследования причин смерти русского поэта, несмотря на то что с ее момента прошло немногим меньше двух столетий, до сих пор популярная тема у ученых и энтузиастов. Возможно, что мы узнаем и другие детали о последних днях жизни поэта и его смерти.

Загадка гуанчей

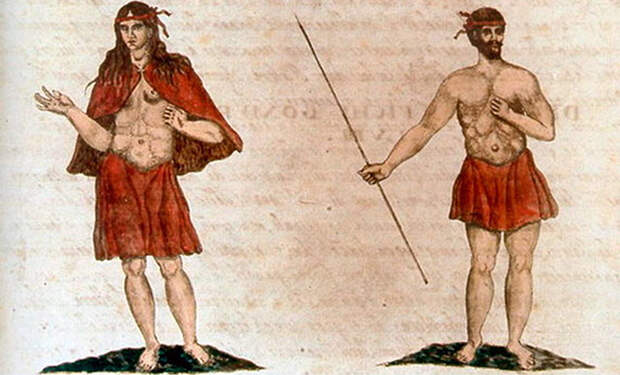

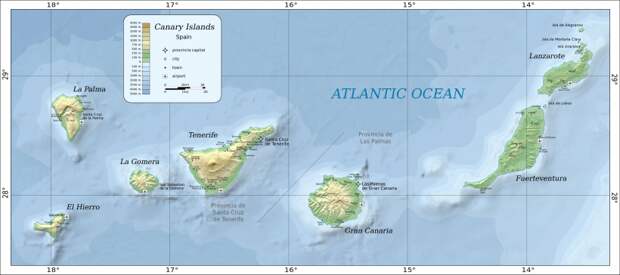

Когда в XIV веке смуглые черноволосые жители Средиземноморья достигли на своих кораблях Канарских островов, на берегу их встретили голубоглазые гиганты племени гуанчи в красно-оранжевых козьих шкурах. Они не разговаривали, а свистели на незнакомом языке – очень своеобразная система общения. Белокурые островитяне не строили ни лодок, ни кораблей и никогда не выходили в море. Европейцы ожидали встретиться здесь с африканским населением, а столкнулись с людьми европеоидного типа, напоминающих живущих на севере Европы шведов и поморских славян с белой кожей, серыми или синими глазами и волосами льняного, рыжего или каштанового цвета.

Островитяне, как на подбор, были достаточно высокие, обладали недюжинной силой и достойно противостояли вооруженным завоевателям. Об их выносливости ходили легенды по всей Европе. Путешественники рассказывали, что канарские туземцы бегают с быстротой лошади и перепрыгивают глубокие пропасти. Их женщины настолько смелы и сильны, что могут справиться с вооруженными солдатами. До сих пор никто не знает, откуда три тысячи лет назад там появились эти первые поселенцы.

Слово «гуанчи» означает «дети вулкана», и в древних легендах можно встретить упоминания о том, что люди племени вышли из недр Тейде — огнедышащей горы острова Тенерифе, что является самым высоким вулканом Канарских островов.

Вулкан Тейде

Возможно, это единственный народ в мире, не имевший ко времени прихода европейцев даже примитивного флота. При этом они были отличными пловцами и могли плавать от одного острова архипелага до другого, как амфибии. Отсутствие лодок привело к полной изоляции племен на островах, каждый остров жил сам по себе вплоть до XV века. В результате, аборигены разных островов имели разный язык, разных богов и разный уровень общественного развития. На Тенерифе жили гуанчи (guanche), на Гран-Канарии — канарии (canarii), на Лансароте и Фуэртевентуре – махос (majos), на Ла Пальме – бенаоариты (benahorite или auarita), на Эль Йерро – бимбачи (bimbache), на Ла Гомере – гомериты (gomerita или gomero).

Гуанчи имели четкое представление об устройстве мира, считая, что бог создал людей из земли и воды, мужчин и женщин поровну. Отвечая на вопросы европейцев о своем происхождении, гуанчи рассказывали, что они являются «детьми Солнца»:

Отцы наши говорили, что Бог, поселив нас на этом острове, потом забыл про нас. Но однажды он вернётся вместе с Солнцем, которому он велел рождаться каждое утро и которое нас породило!

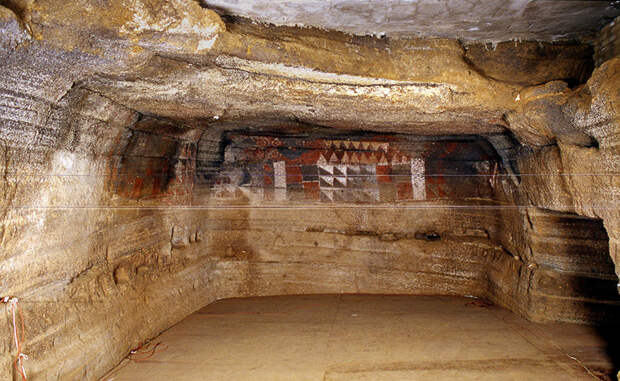

Гуанчи в основном жили в естественных пещерах и трубах лавы, хотя были и каменные хижины на земле. Например, на Лансароте встречались деревни из глубоких каменных домов с крытым сводом, а на Гран Канарии – поселки из домов на поверхности земли. Чаще всего дома строились вокруг святилищ. Стены часто украшали деревом или разрисовывали. Но всё же большей частью дом служил только для сна, а жизнь гуанчей проходила на открытом воздухе.

Пещера Ла-Куэ-Пинтада — жилище вождя племени гуанчей

Но несмотря на столь простой быт, гуанчи заботились о воспитании своих детей. Правда, воспитание подрастающего поколения понималось коренными жителями островов весьма своеобразно. Всех юных девушек они отправляли в специальное заведение — моне, для того чтобы подготовить их к замужеству. Подготовка же состояла лишь в том, что девушек откармливали до 100-килограммового веса. Более стройные невесты на Канарах у женихов успехом не пользовались.

Общество гуанчей делилось на знать, воинов и крестьян. Представители высшей касты не имели права сочетаться браком с представителями низшей. Если не было кандидатур из своего сословия, то женились или выходили замуж за своих братьев и сестёр. На каждом острове были свои тонкости семейных отношений. Например, на Гран-Канарии господствовала моногамия, а на Йерро – многожёнство, на Лансароте была принята полиандрия – многомужество: жена и три мужа, каждый из которых жил с ней по месяцу. Канарцы использовали нетривиальный метод наказания за преступления. Например, за убийство они приговаривали к смерти не самого преступника, а кого-нибудь из его близких, считая, что убийце гораздо тяжелее потерять жену, отца или сына, чем самому лишиться жизни.

Система управления на островах не была сложной, но на каждом острове имела свои особенности. Гуанчами управляли выборные правители — менсеи. По словам монаха де Эспиноза, у тенерифцев была своеобразная система наследования власти. Власть менсея переходила не от отца к сыну, а к следующему брату менсея, если таковой имелся, несмотря на то, что имел своих детей. Когда тот умирал, то власть переходила к следующему брату и так далее, пока оставались братья. В противном случае, власть переходила к старшему сыну первого правителя. Церемония коронации правителя проходила на совете старейшин, который назывался тагорор (Tagoror).

Остров Тенерифе

Избранный целовал кость найстарейшего правителя своего рода, которая бережно хранилась в роду, завёрнутая в собственную кожу. Затем этой костью касались головы будущего правителя и плеча всех, кто находился на совете и все они говорили: «Клянусь этой костью об этом дне, когда ты стал великим (Agone yacoron ynatzahana Chaconamet)». После этого народу возвещали, что у них есть правитель, что отмечали весельем и застольями по всему острову за счёт избранного правителя и его родственников.

Менсей Пеликар

Каста жрецов гуанчей облачалась в одежды и головные уборы такие же, как были у вавилонян. Верховный жрец на Гран-Канарии, который, естественно, был еще и лекарем, а также выполнял административные функции, носил титул файкан, который, согласно французскому этнологу Б. Боне, имеет вавилонское звучание: в Вавилоне файкан был гражданским, военным и религиозным сановником в одном лице.

В обрядах вавилонян и гуанчей есть сходство. На Канарских островах, как и в древнем Вавилоне, и в Перу эпохи инков, почитались невесты богов, «священные девы». Алтари воздвигались на холмах, здесь же приносились жертвы, а умерших хоронили примерно так, как и в Северной Африке. Способ бальзамирования совпадал с египетским периода XXI династии.

Эллиот Смит в книге «Миграция ранних культур» тоже указывает на удивительное сходство их способов мумификации с древнеегипетскими:

Когда человек умирает, они сохраняют его тело следующим образом. Относят его в пещеру, распластывают на плоском камне и вскрывают, затем вынимают внутренности, промывают приготовленной соленой водой и смазывают смесью из овечьего жира, перегнившей сосновой смолы, измельченной пемзы и кустарника брессос. Подготовленное тело высушивают на солнце в течение 15 дней и, когда оно высыхает и становится почти невесомым, заворачивают в овечьи шкуры, перетягивают кожаными ремнями и помещают в специальные гроты, находящиеся рядом с жилыми помещениями. Благодаря тому, что в пещерах держалась постоянная температура, мумии прекрасно сохранились до наших дней.

Другие свидетели того времени добавляют, что гуанчи ещё набивали тела ароматными травами и благовониями, окропляли перед помещением в гроты алым соком «драконова дерева», известным своим антисептическим действием. Этот способ изготовления мумий напоминает древнеегипетский и перуанский. Среди трав, которыми начиняли мумии, были найдены редкие, например, chenopodium ambrosiodes, которая использовалась при мумификации и перуанскими инками. У канарских мумий были обнаружены точно такие же сандалии, как у статуи майя в Чичен-Ице. Сейчас некоторые канарские мумии можно увидеть в музее города Санта-Крус — столице Тенерифе.

Несмотря на некоторые отличия между жителями отдельных островов, все они были похожи между собой, но говорили на разных диалектах. Белые туземцы общались между собой при помощи свиста — особая живая разговорная речь, благодаря которой гуанчи могли переговариваться на расстоянии 14 километров! Находясь же рядом, они просто беззвучно шевелили губами и при этом прекрасно понимали друг друга. И это были не какие-то заранее условленные сигналы, а самый настоящий разговорный язык, на котором можно было говорить сколь угодно долго и о чём угодно. Разумеется только с друг другом, а не с «немыми», по мнению островитян, пришельцами.

Первые мореплаватели, оказавшиеся на Канарских островах, были поражены этим языком белых туземцев. Завоеватель островов нормандец Жан де Бетанкур записал в одном из своих дневников:

Остров Гомера – родина высоких людей, которые владеют самым замечательным из всех языков. Они говорят губами, как если бы у них не было языка вообще. У этих людей существует легенда о том, что их, ни в чём не повинных, жестоко наказал какой-то правитель, приказавший отрезать им языки и отправить на остров. Судя по тому, как они разговаривают, в эту легенду можно верить.

Среди огромного множества существовавших когда-либо на планете живых и мертвых языков лингвисты не нашли этому птичьему щебету, названному «сильво Гомеро», ни одного «родственника». Гуанчи исчезли, а вот их язык свиста жив до сих пор, и их потомки – современное население пользуется им при необходимости. Могут даже пересвистываться, изумляя многочисленных туристов.

Остров Гомера

Культурное развитие на разных островах разительно отличалось. На самом западном из Канарских островов – пороге Нового Света Йерро (Ферро) в наскальных изображениях ученые обнаружили следы письменности. Найденные письмена исследователи сравнивали с древнеливийским, финикийским и нумидийским письмом. Некоторое сходство было обнаружено с письменностью туарегов — не менее загадочного племени пустыни Сахары. Расшифровать эти знаки не удалось, поскольку было найдено слишком мало образцов.

Остров Йерро

Предположить, что это письменность гуанчей, весьма смело, так как в момент открытия этого племени европейцами белые туземцы находились на неолитической стадии развития, а письменность возникла позже – в период предцивилизации. Кто оставил эти надписи? Если найти ответ на этот вопрос, то станет ясно, откуда гуанчи появились на Канарских островах. Возможно, их предки были представителями высокоразвитой цивилизации, которая погибла, что полностью изменило жизнь гуанчей – они не просто остановились в развитии, но и утратили ценные знания.

В пользу именно такой версии говорит и тот факт, что гуанчи оказались единственным островным народом в мире, не имеющим никаких мореходных навыков и не знающим, что значит плавать по морю. В то же время на островах в изобилии встречались козы, овцы, собаки и свиньи, как домашние, так и одичавшие. Кто же привез людей и домашних животных на Канары?

По свидетельствам гуанчей, жители соседних островов, расположенных настолько близко друг от друга, что можно было разглядеть крупные объекты, даже не предпринимали попыток установить какую-либо связь по морю. Некоторые ученые полагают, что ответ на вопрос об отсутствии мореплавателей среди гуанчей надо искать в верованиях и предрассудках островитян. Не исключено, что их далекие предки пережили страшную катастрофу, связанную с океаном, после чего из поколения в поколение передавалось категорическое требование к потомкам не стремиться покорить морскую стихию.

Одно из наиболее интересных объяснений отсутствия мореходства у загадочных островитян связано с ушедшей под воду Атлантидой. Существует версия, что гуанчи – это пастухи атлантов, которым удалось спастись во время погружения древнего материка в воды Мирового океана. Сами жители островов Канарского архипелага считали себя единственными в мире людьми, спасшимися от происшедшей в прошлом загадочной катастрофы.

При столь высокой организованности, гуанчи, как аборигены Австралии и бушмены Южной Африки, добывали огонь трением деревянных палочек. В вулканических породах отсутствуют металлы, поэтому технологическое развитие аборигенов соответствовало уровню каменного века. Они не знали железа и делали топоры из обсидиана – темной вулканической породы.

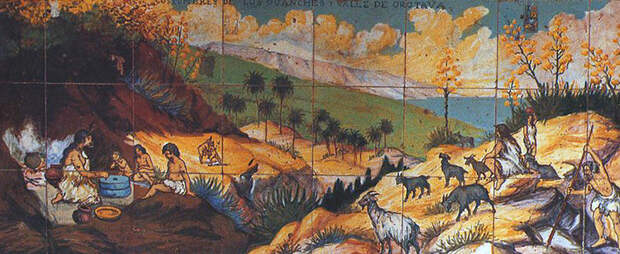

Гуанчи занимались в основном земледелием, выращивая пшеницу, ячмень, бобовые – горох, бобы, нут. Зерно перетирали на каменных жерновах в муку – гофио, из которой выпекали лепешки. В деревнях до сих пор эти лепешки «гофио» (gofio) остаются любимым блюдом.

Аборигены питались мясом и молоком, из шкур изготавливали одежду, из рогов делали плуги. Кроме того, они собирали плоды дикорастущих растений, охотились на диких крупных рептилий и птиц, ловили рыбу в приливных водах и мелководных участках, а также собирали на берегах моллюсков.

Прославились гуанчи и тем, что помимо овец, коз и свиней разводили огромных собак бардино, из которых получились современные и уже менее крупные мастиффы. У псов были большие выпученные глаза и злобный нрав. Они прекрасно защищали скот своих хозяев от посягательств недоброжелательных соседей. Кстати, в отличие от гуанчей, псы до сих пор процветают на островах, не упуская возможности задать хорошую трепку зазевавшемуся туристу.

Ремесла этого народа были близки к древнегреческой культуре. Особого внимания заслуживают изящной формы вазы, украшенные «геометрическими» рисунками, нанесенными, вероятно, «печатками». На Гран-Канарии были найдены интересные предметы, названные испанским словом pintaderas. Это «печатки» величиной с монету из обожженной глины, имеющие ручку. Подобными инструментами пользовались индейцы в Мексике и Колумбии, а также берберы в Северной Африке для нанесения татуировки.

Остров Гран-Канария

В 1360 году в бухту Гандо у одного из островов архипелага вошли два испанских корабля. Местное население, узнав в них пиратов принялось кидать в пришельцев камнями. Углубившиеся в глубь острова пришельцы были взяты в плен. Испуганные испанцы покинули бухту. С пленниками обращались весьма гуманно, потому как, пишет Абреу де Галиндо, у них был обычай обращаться так с побеждённым противником.

Испанское завоевание гуанчей (1402-96 годы)

Гуанчи не знали ни металлического, ни огнестрельного оружия, однако своим деревянным и каменным (длинные и острые лезвия из вулканического камня) оружием могли дать отпор любому врагу. Завоевание Канарских островов началось в 1402 году, когда нормандский рыцарь Норман Жан де Бетанкур (Norman Jean de Bethencourt) задумался о их колонизации и захватил остров Лансароте. Монах Ле Верьер, сопровождавший Бетанкура, писал:

Людей на Тенерифе много, они очень высокие и сильные, и их трудно взять живыми. Они решительные и беспощадные, если берут кого-то в плен, то убивают.

Впрочем, другие свидетельствуют, что поначалу гуанчи отличались исключительным миролюбием, заклятых врагов могли снова признать друзьями, вели себя благородно и даже освобождали пленных. К оружию старались не прибегать, а поссорившись с соседями, просто отгораживались от них каменной стеной. Например, на острове Фуэртевентуре такая стена разделила пополам весь остров. Жаль только, что эти стены не спасли острова от пиратов и конкистадоров.

Остров Фуэртевентуре

Испанские захватчики в течение 134 лет воевали с коренным населением Канарских островов. Вооруженные лишь копьями, луками со стрелами да каменными ножами и топорами, гуанчи оказывали упорное сопротивление, всегда сражаясь до конца, а если сдавались, то только ради спасения женщин и детей.

Силы были неравными: за 80 лет войны только на острове Гран-Канария армия гуанчей уменьшилась с 14 тысяч до 600 человек. В жестоких битвах, будучи окружёнными превосходящими силами противника, большинство гуанчей бросалось в пропасть, оставляя испанцам женщин, стариков и детей. Последним был покорен остров Тенерифе, жители которого считались самыми непокорными и воинственными. В его горах партизанская война длилась до конца 1495 года.

В итоге, к XVII веку из более 20 тысяч гуанчей, известных ко времени начала захвата острова, большая часть населения была истреблена, продана в рабство на невольничьи рынки Испании и Магриба. Уцелевшие островитяне, последовав примеру своих вождей, приняли христианство и смешались с франко-испанскими колонистами. Процесс культурной и этнической ассимиляции проходил так стремительно, что скоро от культуры гуанчей практически ничего не сохранилось, кроме некоторых традиций в сельском хозяйстве и языке.

Остров Лансароте

Так прекратили свое существование голубоглазые великаны, общавшиеся между собой на свистящем языке тропических птиц и хоронившие своих покойников в пещерах рядом с жильём, но сумевшие в течении более 100 лет оказывать достойное сопротивление вооружённым захватчикам. После захвата островов озверелые испанцы разрушали и оскверняли даже захоронения гуанчей с сотнями и тысячами мумий.

Уже в наше время у найденных мумий была определена группа крови, роднящая их хозяев с древним населением Северо-Западной Европы, а среди найденных орудий труда и утвари есть предметы, относящиеся к энеолиту Лигурии, то есть к европейскому Средиземноморью.

Остров Пальма

Язык гуанчей постепенно уходит в небытие, надписи так и не расшифрованы, многое в их истории остается непонятным. Но современные жители Канарских островов считают, что кровь древних гуанчей до сих пор течет в их жилах и они говорят:

Настоящие канарцы — те, чьи предки жили здесь не меньше пятисот лет. И если вы встретите на островах высокого рыжеволосого человека с голубыми глазами, то не сомневайтесь — перед вами истинный гуанч.

=0=0=

От восьмого чуда света осталась лишь репродукция и воспоминания

О судьбе оригинала “Янтарной комнаты” слишком долго ничего не было известно, чтобы продолжать верить в ее существование. К сожалению, к такому выводу приходят даже специалисты, считающие, что этот шедевр мирового искусства, скорее всего, утрачен навсегда. И чудо вряд ли случится.

Как отметил замруководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков, янтарь, как любой другой довольно хрупкий материал, подвержен воздействию времени и разрушению. Смола, из которой была вырезана царская комната, со времени ее исчезновения вследствие естественных причин могла разложиться.

Впрочем, ряд российских экспертов считают, что уникальное произведение искусства (оцениваемое более чем в 140 млн. долларов) погибло еще раньше. Комната могла сгореть при транспортировке в Германию в 40-х годах. Основанием для подобной точки зрения является свидетельство одного из немецких офицеров, отвечавших за доставку бесценного “груза” из СССР. Он-то и сообщил, что комната сгорела вместе с замком, в котором она находилась, в результате авиаудара.

Так или иначе, но исследователи сомневаются, что тайна исчезновения Янтарной комнаты когда-нибудь будет до конца раскрыта.

Как известно, до наших дней чудом сохранились лишь панно и комод из той самой знаменитой комнаты, которая, судя по всему, так и останется навеки – призрачной и таинственной.

Между тем по некой злой иронии история царской комнаты – настоящего шедевра барокко – начиналась в Пруссии. Император Петр I заинтересовался необычным произведением искусства, полностью выполненным из желтого янтаря, который мог стать достойным экспонатом для создававшейся кунсткамеры. В 1716 году король Фридрих Вильгельм I в качестве подарка преподнес Янтарную комнату царю Петру I.

Вопреки распространенному мнению, Янтарная комната так и не была смонтирована при жизни императора. Более того, в связи с реконструкцией дворца ее неоднократно переносили с места на место. Она была собрана лишь в 1746 году, и служила для официальных приемов. Примечательный факт: незадолго до этого Фридрих II подарил императрице Елизавете Петровне отсутствовавшую четвертую раму для окончания работ.

В 1763 году по распоряжению императрицы Екатерины II в оформление Янтарной комнаты были внесены некоторые изменения. В итоге знаменательным стал 1770 год, когда все работы над созданием Янтарной комнаты были, наконец, закончены. Комната обрела свой окончательный вид, что позднее было запечатлено на многочисленных фотографиях.

В XIX веке хрупкий янтарный убор пережил три реставрации. Незначительные восстановительные работы велись также в 30-е годы прошлого столетия. Проведение серьезной реставрации планировалось на 1941 год. Однако вскоре началась Вторая мировая война, и Янтарная комната пропала...

В 2000 году немецкие власти передали российской стороне отдельные фрески и элементы убранства царской комнаты, которые им удалось разыскать в результате собственного расследования обстоятельств ее исчезновения. Однако в целом продолжавшиеся на протяжении многих десятилетий поиски ни к чему не привели.

Свою историческую роль сыграли черно-белые фотографии, по которым реставраторам удалось воссоздать уникальный облик знаменитой Янтарной комнаты. Работы в Царском селе начались в 1979 году. Официальное открытие "копии" состоялось 31 мая 2003 года в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга.

При этом мало кто знает, что в небольшой деревне Кляйнмахнов, расположенной между Берлином и Потсдамом на берегу канала Тельтов существует другая копия царской комнаты – миниатюра, созданная по образцу оригинала из все того же прусского янтаря.

Свежие комментарии