Знакомство с духами Лонтокойского камня.

КинА не будет ! Вчера эта мысль сверлила мой мозг, он хотел взорваться.и разметать все вокруг. А все по тому, что с флешки видеокамеры исчезли файлы похода на Лонтокойский камень! Потратила сутки на попытку восстановить информацию разными программами. Лихорадочная депрессия закончилась смирением. И я решила рассказать ...

Это был мой первый выход к рекам и озерам Ергалаха. Два горных массива на разных берегах реки Норилки (Талнах - горы Хараелаха и Норильск - Лонтокойский камень) отличаются как небо и земля.

Другой, непривычный пустынный ландшафт меня покорил своей простотой, изобилием живой воды и озерами. Местность эта болотистая и не сильно примечательная по ландшафту, мало ориентиров, без опыта с плохой видимостью там можно запросто заблудиться. По этому к самостоятельному выходу туда я еще не готова. Владимир - профессиональный путешественник по Плато Путоран взял нас с собой в небольшой маршрут, чему мы с Мариной были несказно рады.

Начну по порядку. Дорога в перевал, что видна с Южных ворот Норильска ведёт по линиям электропередач в Снежногорск, хотя дорогой её назвать сложно, только спецтехника способна прорваться по болотам 150 км до Хантайской ГЭС. Именно она снабжает Норильск электричеством и является изолированной системой, не связанной с энергосистемой РФ, считается уникальной из за работы в сложных климатических условиях . Снежногорск - закрытый город и любой желающий туда попасть не сможет, но вроде, туда разрабатывают экскурсионный маршрут и возможно мы сможем увидеть это уникальное место.

Но речь не об этом. На городском внедорожнике мы смогли проехать мимо разрабатываемых месторождений Медвежий ручей, Черногорка, мимо насостных станций на реке Ергалах до озера Таборного. В общем, миновали промзону и спешились в сторону озера Кунжевое (Ергалах).

Мертвый лес (это первое, что бросается в глаза) результат промышленных выбросов Норильска. Так распорядилась роза ветров, что именно тут большая концентрация газа с металлургических заводов. На данный момент один из трех заводов закрыли, на двух других - обещают запустить масштабный Серный проект, что избавит город от вредных выбросов поэтапно до 90%. Мы все этого ждём. Сможет ли восстановится лес? Мне кажется сможет, но не скоро.

С каждых шагом вверх по реке по хрустящему белому снегу, проваливаясь в болотину погружаешься в эту атмосферу водных артерий гор. Такой концентрации серебристых оттенков я не встречала нигде. Мёртвые деревья уже не жалко, они кажутся заколдованным лесом, что выжидают время - накинуть листву на раскидистые ветви. Река петляет, приходится часто бродить, течение норовит сбить с ног. Высокие болотники спасают не только от воды, но и прячут коленки от ледяного ветра.

Вот и оно. Чудо природы - озеро Кунжевое. Здесь начинается река Северный Ергалах.

Марина с Вовой и Людой были тут летом и благодаря любопытству Марины и проводнику Вове, я увидела его в "снежном исполнении".

На берегу - холодная избушка из досок, она дала нам возможность спрятаться от ветра, переодеться после купания и сварить на горелке кофе. Спасибо хозяину!

Но маршрут только начат. Вдоль озера по "хлопковым" кустам, опять вверх на перевал в сторону Южного Ергалаха.

Снег укутал одеялом мерзлую почву. Вова идёт первым и по его следам не страшно провалиться в подснежную неизвестность.

Горы здесь не высокие, без вершин, болота под снегом даже в седловинах.Ориентир у нас с Мариной один - Владимир, он периодически убегает вперёд и скрывается за очередным холмом, но глубокие следы в снегу ведут нас в нужном направлении.

Южный Ергалах меня удивил столбами выветривания - останцы в заколдованном лесу поразили стойкостью к разрушению. Сколько должно пройти времени , чтобы упала гора, вырос лес (потом погиб), а останцы стоят! Пусть не громадных размеров, но с характером. Марина говорит, что горы растут. Может так оно и есть .

Рядом очередная изба. Чай, бутерброды и теперь уже спуск в болотистую низину к озёрам Южный и Северных Ергалах. Да, в Ергалахах можно запутаться .

Прошли половину пути, а солнце спускается ниже и ниже.

Пока через броды Ергалаха и низменные болота добрались до озёр, уже совсем стемнело, дорога вдоль ЛЭП - на другой стороне, но перемычка очень заболоченна и мы решили не рисковать по темноте, а пойти параллельно дороге вдоль гор в сторону машины. Двигались по непростому рельефу с фонарями. Коряги мёртвого леса в лучах света встречали нас удивлённым взглядом и провожали лёгкой ухмылкой, наверняка зная какую шутку с нами сыграют местные духи . Так вот, выйдя на дорогу - мы потеряли машину . Вроде бы нашли свои следы с начала пути, радовались как замыкается круг и что скоро будем дома, но в какой то момент поняли, что свернули на другую дорогу и снегом припорошило все ... Ну пришлось немного поволноваться, пока машина не отозвалась на брелок автозапуска и подмигнула маленькими огоньками в кромешной темноте. Вот так начинаешь верить в проведение и духов - хозяев этих мест. Наш турист бард Юра Гуляев говорит, что и потеряный видеоматериал - это результат моего знакомства с местными богами. Надо с ними договориться, чтобы приняли и пустили по своим территориям с добром. Такие вот дела. Кстати, благодаря Коляну, кое какие видео все таки удалось восстановить хоть и в плохом качестве. Хотелось бы слепить фильм, но самое интересное из них забрали духи Лонтокойского камня, как дань. Ну, чтож. Это самое малое, что у меня есть. Зато у Марины и Вовы есть классные фотографии! Они подружились с местной духовой тусовкой .

И, как всегда, это был Самый Лучший День! Самая лучшая компания и самый лучший бескрайний Крайний Север!

- PS Люда уехала на пмж в Красноярск. Мы потеряли бойца , зато Саяны приобрели нового туриста .

Хоть и маленькому, но кинУ быть

Экспедиция к предкам. Миграция «туда» и миграция «обратно»

Бородинский клад в ГИМе в Москве

Иосия родил Иоакима;

Иоаким родил Иехонию и братьев его,

перед переселением в Вавилон.

Евангелие от Матфея, 1:11

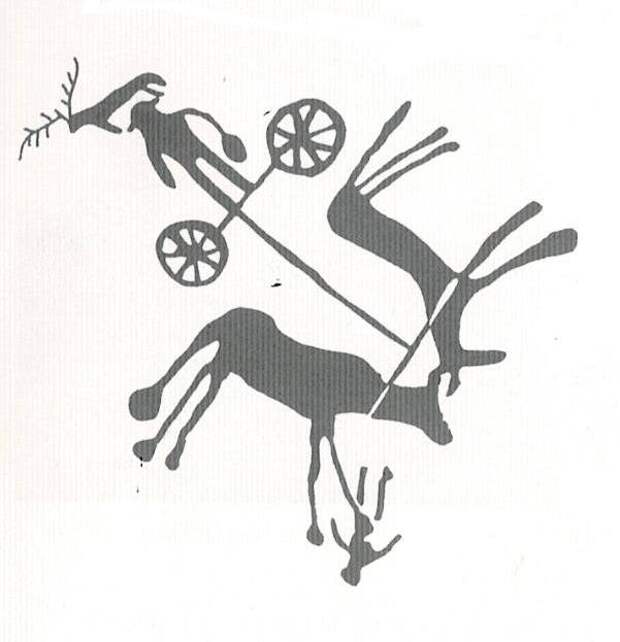

Мигранты и миграции. В предыдущем материале, посвященном ямной культуре, лошадям и колесницам, говорилось о том, что «древние ямники сели на свои колесницы и покатили на Восток». И – да, покатили, и даже более того, дали начало так называемой андроновской культуре, которая развилась на базе ямной.

И опять-таки – да, колесницы со сплошными колесами были известны народам долины Инда и Месопотамии задолго до появления колесниц со спицами, которые как раз в зоне евразийских степей и появились.

Интересно, что была сделана (я думаю, что информация о том, кем, когда и какая ученая степень была у организатора, в данном случае будет лишней, хотя если кому-то она важна – найти её можно) точная копия такой колесницы и проведены ее испытания на прочность. Причем в степном районе (Агаповском районе Челябинскй области) и как раз там, где были найдены её остатки – на всхолмленной равнине, с чередованием леса и степи, то есть в местах для передвижения на колеснице не очень-то и удобных.

И вот что выяснилось: деревянные колеса со спицами в состоянии выдерживать длительные нагрузки при передвижении по пересеченной местности – это первое.

А второе – удалось разогнать образец до 40 км в час! То есть 4 000 лет назад люди уже могли передвигаться на такой вот рекордной для того времени скорости.

Изображение колесницы в урочище Елангаш, Горный Алтай. В. Д. Кубарев, А. И. Соловьев

Интересно, что историк А. И. Соловьев в своей монографии 2003 года «Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до Средневековья» тоже подробно разобрал устройство колесницы, принадлежавшей андроновцам, и даже привел её реконструированное изображение.

Сделано оно было на основе находок в погребениях, из которых понятно, что их платформы имели квадратную или прямоугольную форму, а колесная ось с правой стороны на 10–15 сантиметров была длиннее, чем с левой.

Кузов был сзади открыт, но спереди у него был поручень, дававший общую высоту около 90 см, что для мужчин среднего роста было вполне удобно. Высота от земли составляла 140 см, длины с дышлом – 310 см, при ширине колеи около 125–145 см.

Топоры андроновской культуры. ГИМ, Москва

Женщина андроновской культуры. Реконструкция

Габариты короба – 90x120 см или 100x100 см, колеса диаметром 80–90 см.

Очень интересным было устройство колес: их обод собирался из отдельных деревянных брусьев, которые выгибались (!) и крепились к ступице на 11 спицах. При этом они еще и оклеивались кожей или полосами бересты. Такую колесницу, относящуюся к XVII–XVI вв. до п. обнаружили в могильнике Синташта, в Южном Зауралье.

Кстати: Синташта – это тоже культура, причем считается, что она даже предшествовала андроновской! И уж если синташтинцы ездили на колесницах, то андроновцы – тем более. Кстати, исследования их ископаемой ДНК обнаружили Y-хромосомную гаплогруппу R1a и такие митохондриальные гаплогруппы, как J1, J2, N1 и U2.

Андроновцы и генетикой оказались близки к синташтинцам: у всех 10 обнаруженных представителей этой культуры с территории Красноярского края нашли Y-хромосомную гаплогруппу R1a1-M17 и митохондриальные гаплогруппы U, Z, T, H, K и HV.

У андроновских мужчин были светлые волосы и голубые глаза. То есть для Южной Сибири этого времени было характерно именно европеоидное население, и все указывает на то, что оно постепенно мигрировало с запада на восток!

Территория расселения андроновцев

Однако вот что интересно.

С одной стороны, мы наблюдаем миграцию на восток, а вот с другой… точно такую же миграцию на запад, то есть в обратном направлении, но проходившую несколько севернее. То есть были носители определенной культуры, которую мы можем отследить по погребениям, они жили на севере Сибири, в её лесной зоне и оставили свои памятники на огромной территории.

Речь пойдет, как многие, скорее всего, уже догадались, о сейминцах и турбинцах, причем сегодня о «сейминско-турбинской культуре» очень многие уже не говорят, предпочитая термин «сейминско-турбинский межкультурный (транскультурный) феномен». Причина заключается… в охвате ее представителями большого региона, где встречаются и другие археологические культуры, вот только они-то в итоге остались, а сейминцы-турбинцы исчезли непонятно куда, словно растворились во времени и пространстве.

Карта с расположением самых крупных могильников сейминцев-турбинцев. Рис. А. Шепса

Открыли их давно. В 1912 году пехотный полк рыл окопы на учениях неподалеку от станции Сейма в Нижегородской губернии. Рыли-рыли и нашли позеленевшие предметы из бронзы. Командир попался грамотный: мало того, что о находке сообщил, он же их еще и описал, выделив четыре группы предметов. А потом в этот же год, но за 3 000 км от Сеймы, нашли знаменитый Бородинский клад уже в Бессарабии.

В 50-е годы раскопали Турбинский могильник и могильник на Шустовой горе в Сибири, а потом ещё один у поселка Ростовка вблизи Омска на берегу Иртыша нашли и пятый могильник. Самое загадочное в том, что находят от сейминцев-турбинцев только могильники. Хотя и очень богатые. Во всех случаях это были могильники, но не поселки, хотя и очень богатые в отношении погребального инвентаря. То есть на своих усопших люди этой культуры бронзовых изделий не жалели.

Кельты сейминцев-турбинцев. ГИМ

Замечено, что все основные сейминско-турбинские могильники расположены возле крупных рек, обычно ближе к устьям. Причем все захоронения принадлежат исключительно воинам. Нет погребений ни женщин, ни детей. Нет над ними и курганов, а бронзовое оружие, видимо, просто втыкали в дно, либо в стенки могилы.

Многие могильники были явно уничтожены, но как-то странно: черепа и кости в них были разбиты, но сами они разграблению при этом почему-то не подверглись! Хотя чего-чего, а бронзовых изделий в них хватало. До сих пор не обнаружены поселения сейминцев-турбинцев, а также их керамика. Поэтому-то и говорят теперь о феномене, но никак не о культуре…

Интересно, что отдельные их изделия находят даже в Финляндии и Эстонии, то есть распространилась их технология бронзовых изделий очень широко. Практически на всю Северную Евразию, а самого-то народа и нет. Нашли подходящий для исследования череп из могильника Сатыга XVI на северном берегу озера Сатыгинский Туман близ бывшего села Сатыга и посëлка Ягодный (Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа), определили с его помощью Y-хромосомную гаплогруппу R1a1a1b2a2-Z2122, но и это на сегодня практически все.

Памятники сейминско-турбинского типа, рубеж III–II тыс. до н. э. Турбинский могильник. Наконечники копий; бронза, серебро. Пермская область. ГИМ, Москва

– А. И. Соловьев.

Находки сейминско-турбинских изделий в Китае (в провинции Синьцзян) дали основание ряду специалистов говорить о том, что главный путь, по которому двигались носители данной традиции на север, шел как раз по Иртышу. Крупнейший исследователь сейминско-турбинского культурного феномена Е. Н. Черных также заявлял, что вполне может быть так, что исходным регионом для формирования сейминско-турбинского феномена был именно Синьцзян. То есть территория современого Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае и от Монгольского Алтая вплоть до Восточного Тянь-Шаня, с включением ряда других территорий: всего до 1,5–1,76 млн кв. км.

Серебряные наконечники копий сейминцев-турбинцев. ГИМ, Москва

Ну а потом они «ушли на север», шли на запад по долинам, по загорьям, и так вот и вышли на Восточно-Европейскую равнину к самому Балтийскому морю.

Интересной особенностью сейминско-турбинских бронз является содержащийся в них высокий процент мышьяка. То есть это мышьяковистые бронзы, которые отличаются прочностью, ковкостью, хорошо льются в форму, но изготовление которых здоровья литейщикам совсем не добавляет. Причем спектрографический анализ показывает, что мышьяк в них, как правило, местный, а вот содержащееся олово… из Саян!

Что же, они его запас с собой везли, получали посредством торговли через горы и леса или переплавляли старые изделия? Но тогда много олова уходило в угар и, может быть, поэтому его заменяли мышьяком? Или по той же самой причине многие наконечники копий у них были отлиты из серебра? Вопросы, вопросы, вопросы…

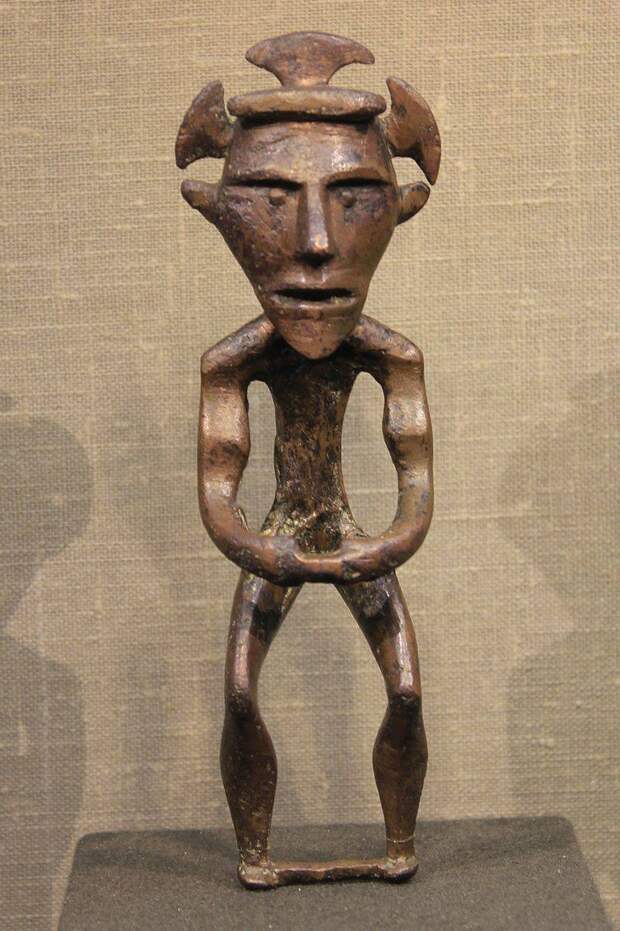

Бронзовая фигурка идола, также относящаяся к культуре сейминцев-турбинцев. ГИМ, Москва

Галичский клад. Костромская губерния, Галичский уезд, село Туровское. Фигурка отлита из красной меди, которая обладает очень плохой текучестью и плохо заполняет форму. Однако с каким высоким качеством отлит этот идол! Высота 14 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Встречалась мне в Интернете и такая точка зрения, что были сейминцы-турбинцы попросту… умелыми разбойниками. Потому и прятались в лесах, откуда совершали набеги на встречающихся им на пути местных жителей. Своих женщин не имели, а брали первых подвернувшихся под руку, а потому и не хоронили их достойным образом после того, как они рожали и выкармливали новых воинов. Поэтому-то они без следа и исчезли: в очередной раз с женщинами им не повезло – тут-то конец их роду-племени и пришел.

Следует подчеркнуть, что это не более чем гипотеза, к тому же высказал её отнюдь не какой-нибудь мэтр вроде Е. Н. Черных, однако она существует.

Литература для дополнительного чтения:

Черных Е. Н. Культуры номадов в мегаструктуре Евразийского мира. М.: Языки славянской культуры, 2013. Т. 1. 369 с.

Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия Северной Евразии. М.: Наука, 1989. 320 с.

Нефёдкин Александр Константинович. Боевые колесницы в древней Греции (XVI–I вв. до н. э.) // Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 1997.

Свежие комментарии