Радик Таро

Баба Яга — знакомый каждому с детства образ представлен злой старухой живущей в лесу дремучем. Однако в мифологии славян Ягиня совсем другой видится.

Кто такая Ягиня

Ягиня — дочь Вия, властителя мира Нави и названная дочь Макошь — богини судьбы.

Ягиня у славян была мудрой волшебницей с доброй и светлой душой, хранившая границы миров.

Обладала она мудростью женской да в колдовстве сильна была. Жила на границе между мирами и власть над пространствами имела. Могла Ягиня из мира Нави в Явь путешествовать спокойно, да души умерших встречать и переводить в загробный мир.

Баба Яга считается хранительницей границ между миром явным (яви) и нави (мира мертвых).

Сила магическая сильна была, много она для мира Яви делала. Путь правильный найти помогала, мудростью поделиться могла. Детей мудрости учила да от хвори лечила, Девушек княжеского рода к жизни замужней готовила.

Как представлена у славян

В разных источниках образ Ягини разнится. В одних она изображена молодой красавицей быстрой да сильной. На ногах сапожки золотые. Косы длинные разными украшениями украшены, одежда чистая да светлая.

В других источниках это взрослая женщина, мать.

В более поздних источниках старуха одиноко живущая в лесу непроходимом да детей ворующая на съедение, но это уже сказки советского времени.

Обращались к Йогине за советом, однако помогала она не каждому. Сначала испытания разные устраивала ибо знания большие могут вред принести людям при неправильном использовании. Мудрости лишь достойных учила.

Со всего свету приходили учиться к ней мудрости.

А в тяжелые времена, когда раздор и войны были, собирала Яга детей сирот и учила мудрости житейской. Многие из тех сирот волхвами стали да жрецами, а женщины хорошими женами становились, детей рожали, род продолжали.Современная баба яга отличается от своего первичного прообраза. Изображена одинокой старухой живущей в глухом лесу. Однако силу мудрости сказки сохранили и по сей день.

Поэтому и звали славяне ее Матушкой Ягиней.

Также Ягиня связана с обрядом инициации. Когда юноши проходили испытания перед наречением имени.

Атрибутика и символика Яги

Современная баба яга — это древняя Ягиня (Йогиня).

Потому и атрибуты у них одинаковы:

Филин птица мудрости;

длинные волосы как символ силы и женственности;

клубочек путь указывать,

тарелочка с яблочком чтобы будущее видеть,

ступа для полета;

да метла чтобы зло выметать.

Баба яга как оберег дома

В современном мире баба яга в виде куклы часто используется для защиты дома и семьи от всякого негатива. Учитывая то, что Ягиня жила на границе миров и не пропускала навьи сути в мир нави, оберег вешается над входом в дом и не пропускает зло в семью. Также баба яга служит оберегом любви и семейных отношений.

Семья Ягини

Отец Ягини — Вий: повелитель подземного мира, мать названная Макошь. От обоих родителей мудрости и умений она взяла.

Супруг — Велес. Вместе с Велесом она поселилась в верхнем мире Нави. Оба они волшебством владели да с животными дружбу водили. Понимали и подчиняли разных зверей.

Чем жизнь бобыля отличалась от жизни мужика на Руси

Фраза «жить бобылем» сегодня используется для обозначения холостых мужчин, которые не стремятся к женитьбе и созданию семью. А кто есть этот самый бобыль?

Этимология

С XV до XVIII века бобылями в Русском государстве называли конкретное сословие. В него входили одинокие крестьяне без земельного участка. Таких людей еще именовали «нетяглые» - они освобождались от налога на землю. По мнение летописцев, слово «бобыль» - это адаптированная версия шведского термина boabyle, обозначающего наемного рабочего. Это не единственная трактовка исторического явления. Есть также латышские и румынские версии со значением «лентяй» и «батрак».

Кому на Руси жить хорошо?

С середины XV столетия на русских землях появились бобыли - люди, подписавшие «бобыльскую оброчную запись». Этот документ лишал написавшего человека прав и вверял ему массу обязанностей, выполняя которые он получал еду и хоть какую-то одежду. Следовательно, бобылями являлись очень бедные люди, которые практически нанимались в рабство.

Бобыли обитали как в сельской местности, так и в городах. Представители этого сословия занимались земельными работами по найму, не брезгуя мелкой торговлей и ремеслом. Бобыли часто жили при монастырях, где обрабатывали церковные наделы. Чтобы пользоваться чужой землей в своих целях, им приходилось платить владельцу надела специальный налог - бобыльщину.

Хронология событий

Первое летописное упоминание бобылей датируется 1500 года. Основное рабочее население русских земель относилось к ним с презрением - их считали тунеядцами и гуляками. Такое мнение было вызвано в первую очередь тем, что бобылям делали налоговую «скидку». До 1679 года они отрабатывали только половину стандартного набора повинностей (тягла).

В конце XVII века бобылей и бобылок (бедных вдов), у которых в собственности имелся личный двор, приравняли по размеру тягла к обычным крестьянам. Данная мера оказалась действенной: в 1718 году сословие бобылей стало полноценной часть крестьянской общины.

Бобыли в искусстве и литературе

Феномен «бобылей» привлекал и по-прежнему привлекает художников, писателей и поэтов. Самым характерным примером «бобыльского» творчества служит картина В. Г. Перова «Гитарист-бобыль». На ней изображен убогий человек в старом кожухе и поношенных сапогах, играющий на гитаре. Рядом с ним на столе красуется бутыль алкоголя и полупустой стакан. Не менее жалостливую картину словом описал Сергей Есенин в рассказе «Бобыль и Дружок».

Сколько нам должны платить по меркам СССР?

Каждый относиться к расчету качества жизни по-своему. Кто-то обращается за данными к мировым валютам, кто-то к золоту и тому подобному. В любом случаи, полученный итог не из приятных.

Если опираться на теорию, то в СССР был полон золотых рублей. Ведь в начале 60-х, каждый рубль содержал в себе небольшую золотую долю.

Только представьте, что среднестатистическая заработная плата человека составляла больше 180 гр золота ежемесячно, какой тогда итог?

Только вот получить вместо денег золотыми запасами никто не мог. Выходила путаница, ведь на деле людей вроде обеспечивали, только они этого не замечали.

Продолжаем расчёты...

На среднестатистическую заработную плату человека из Советского Союза можно было позволить себе покупку золотого ювелирного украшения весом в 5 гр. Даже если его официальная стоимость была выше в десятки раз. Можно предположить, что для покупки чистого золота в форме слитка составляла в несколько раз меньше, то в рубле содержалось примерно 0,06 гр золота. Из этого получается, что золотой грамм обходился бы в двадцатку.

Такие методы нам не походят, именно из-за этого зачастую обращаются в бирже Лондона за то время. Тогда Троицкая унция этого драгоценного метала, обходилась в 395$, это меньше 10 рублей за 1гр.

Из этого получается, что заработной платы могло хватить на 26 гр драгоценного металла. Пенсионные выплаты были меньше в 2,5 раза.

Так какой же зарплата должна быть?

Сегодня золото обходиться около трех тысяч, тогда наша заработная плата должна составлять 76 тыс., а пенсия где-то 31 тысячу.

Обратимся к данным биржи Лондона, где унция золота обходиться в 1251$, что, если перевести в нашу валюту грамм имеет стоимость в 2630.

Если подсчитать заработную плату опираясь на цифры, то согласно советским стандартам должна составить 66 тыс., а пенсионные выплаты – 27 тыс.

К тому же напомним, что тогда можно было получить бесплатно квартиру, как и образование.

Это расчет относительный, ведь этот драгоценный металл не представляет собой валюту, скорее он относиться к товарам, и цена его не является статичной.

Попытку покушения на Бориса Ельцина в 1993 году можно смело назвать одной из самых странных за всю историю. Дело в том, что Иван Кислов, проделав огромный путь из Хабаровска в Москву, собирался убить президента с помощью обыкновенного перочинного ножа.

Оружие и мотивы

До конца 1992 года Иван Васильевич Кислов служил в городе Хабаровске. Служил Кислов, по-видимому, неплохо. Он занимал должность помощника начальника отдела управления монтажных работ военно-строительных войск Дальневосточного округа и в свои 33 года имел звание майора. В личной жизни у Кислова тоже все складывалось хорошо: он был женат и воспитывал сына-дошкольника. Никаких странностей за мужчиной ни супруга, ни коллеги никогда не замечали. Необъяснимое, с точки зрения знавших Кислова людей, событие произошло 24 декабря 1992 года, когда майор неожиданно исчез.

Как пишет журналист и историк, Федор Раззаков, в своей книге «Бандиты эпохи Ельцина, или Россия, кровью умытая», Иван Кислов никого в свои планы не посвящал. Поэтому о том, куда он поехал, а главное зачем, не знал ни один человек. А вот сам Кислов был уверен в том, что на него возложена почетная миссия. По мнению военного, он должен был расправиться с Борисом Ельциным за разрушенную экономику и развал СССР. Для этой цели Кислов прихватил с собой 2 взрывпакета и перочинный нож.

Подготовка и задержание

Прибыв в столицу 1 января 1992 года, Иван Кислов обнаружил, что взрывпакеты отсырели от снега и пришли в полную негодность. Однако мужчину это обстоятельство нисколько не смутило. Для нападения на Ельцина он решил воспользоваться ножом. Несколько дней Кислов с ножом в кармане ходил по улицам, выспрашивая у случайных прохожих адрес президента. В конце концов кто-то сообщил майору о Старой площади, где действительно одно время проживал президент. Почти целый месяц Кислов следил за перемещениями главнейших лиц государства.

Наконец 27 января Иван Кислов поднялся по строительным лесам на чердак одного из правительственных зданий и залег в засаде. Как утверждает Антон Мальцев на страницах своей книги «Антикиллер. Настольная книга оперативника и телохранителя», Кислов ждал напрасно: в тот момент Борис Ельцин находился с рабочим визитом в Индии. Вскоре майора обнаружили сотрудники охраны. Мститель не растерялся и стал уверять охранников в том, что он всего лишь местный дворник. Но слова задержанного не вызывали доверия. Так как при себе у Кислова было военное удостоверение, его передали в руки работников военной прокуратуры.

Признание и приговор

На одном из первых допросов Иван Кислов признался в том, что готовился к убийству президента России. Рассказал он и о мотивах, побудивших его пойти на этот шаг, и о промокших взрывпакетах. Тот факт, что Кислов намеревался расправиться с Ельциным с помощью простого перочинного ножа, у следователей вызвал первые подозрения в отношении психического здоровья задержанного.

Согласно данным, приведенным Федором Раззаковым, через несколько дней из Дальневосточной военной прокуратуры пришло сообщение о том, что Иван Кислов может страдать психическим заболеванием, которое передалось ему по наследству. После этого Кислов сразу же был направлен на соответствующую экспертизу. Военный и в самом деле оказался невменяемым: врачи поставили ему диагноз «шизофрения». Кислова определили для принудительного лечения в психиатрическую больницу Хабаровска.

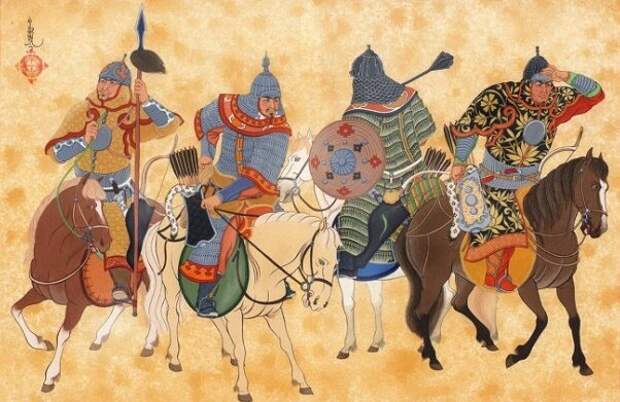

Как на самом деле себя называли монголо-татары

Наверное, ни одно другое название народов мира не имело в своей истории столько многообразных значений, как татары. А с содержанием термина «монголо-татары» историки так окончательно и не разобрались. Привычные словосочетания очень часто являются абсурдными. Не исключение – и этот случай.

Монголы и татары до 20 века не называли себя так

В настоящее время монголами (халха-монголами) называют этнос монгольской языковой группы, родственный бурятам и калмыкам, а татарами – несколько этносов тюркской группы. Эти две группы объединяют в алтайскую семью народов. То есть родство между монголами и татарами (по языку) – примерно такое же, как, скажем, между русскими и немцами.

Если предположить, что предки монголов и татар (тюрков) когда-то были одним народом, то разошлись они между собой больше тысячи лет назад, задолго до походов Чингисхана. Впрочем, многие лингвисты считают, что не было «древней алтайской праязыковой общности», в отличие от аналогичной общности древних индоевропейских народов. Близость народов алтайской семьи сложилась в результате длительных постоянных контактов на обширной территории.

Ещё Карамзин в начале 19 века отмечал, что татарами сам себя не называет ни один народ. В те времена сборное название «татары» применялось русскими и другими европейцами к большинству тюркских народов, с добавлением местности. Например, азербайджанцев называли «закавказскими татарами», карачаевцев и балкарцев – «горскими татарами», кумыков – «дагестанскими татарами», шорцев – «кузнецкими татарами» и т.д. Примечательно, что и те народы, которых сейчас именуют татарами (просто татары или казанские татары, сибирские, крымские татары), сами себя звали не татарами, а, соответственно, булгар, сыбырлар, кырымлар.

Таким образом, татары это не самоназвание, а название, данное извне. Но точно таким же названием являются и монголы. Ни в одном этническом самоназвании монгольских народов до 20 века нет корня «монгол».

В связи с этим возникает вопрос: а были ли монголо-татары вообще? Не книжная ли это метафора?

Географический абсурд

О происхождении слов «монгол» и «татар» выдвинуто множество гипотез. Но все одни сходны в одном: эти названия были даны им соседями. О татарах впервые упоминают китайские источники 5 века в связи с одним из народов державы хунну (с которыми обычно отождествляют гуннов, тоже непонятного этнического родства). Впрочем, это сопоставление с татарами тоже лишь предположительное, так как звука «р» у китайцев нет. Те иероглифы, которыми впервые записано гипотетическое название татар, читаются как «датань» или «таньтань».

Не ранее 10 века и тоже в китайских источниках впервые упомянуты монголы. По версиям почти всех учёных, изучавших этот вопрос, это имя (в разных фонетических вариантах) является искажением каких-то монгольских слов, но не племенных самоназваний. Причём это искажения были сделаны либо самим китайцами, либо даже дошли до них через посредничество тунгусо-маньчжурских народов.

Первые же европейские упоминания о «монголо-татарах» в 13 веке, сделанные уже после их нашествия, говорят о монгалах или монголах, именуемых также татарами или тартарами. Таким образом, они восходят к китайской передаче этих названий. Получается, что о «монголо-татарах» европейцы узнали от китайцев, отделённых от Европы этими же самыми «монголо-татарами»! Какая-то в этом есть географическая нелепица.

Весьма вероятно, конечно, что о монголах в Европе знали раньше и действительно от китайцев, в результате посреднической торговли по Великому шёлковому пути. Имя же «татар» или «тартар», наиболее вероятно, восходит к древнегреческому Тартару, то есть подземному царству, и должно было символизировать «адскую мощь» вторгшихся племён. Совпадение этого слова с тем, как, возможно, называло себя одно из тюркских племён, чисто случайное.

Интересно также, что единственный народ, в чьём самоназвании слышится корень «монгол» («могол») – индоарийская этническая группа, возводящая себя к потомкам «Великих Моголов», завоевавших Индию в 16 веке. То есть ни они, ни «Великие Моголы» не имеют никакого отношения к этническим монголам; название же династии было некогда взято из исторических преданий с целью придать себе больше значимости, особенно перед китайцами и европейцами.

Тюрков было больше

Итак, были ли среди воинов Чингисхана и его ближайших потомков племена, называвшие себя монголами и татарами, достоверно неизвестно. Однако несомненно, что среди них были тюркские народы и, возможно, монгольские, исходя из их лингвистической классификации. Кого же среди них было больше?

Об этом, наверное, следует судить по этнографической карте. Тюркские народы в большом числе расселились на запад до Чёрного и Средиземного морей. Самый же западный монгольский народ – малочисленные калмыки, да и те появились в степях Нижнего Поволжья только в 17 веке. Общая численность монгольских народов в мире составляет в настоящее время всего 10 миллионов человек. На языках же тюркской группы говорит сейчас больше 160 миллионов человек.

Правда, лишь малое число тюрков пришло вместе с ордами Чингисхана и его потомков. Напротив, большинство тюркских народов осело в местах своего нынешнего проживания на много столетий раньше. Принадлежность гуннов к тюркам является спорной. Зато уже в конце 6 века Тюркский каганат воевал с Византией в Крыму. В 10 веке тюрки начинают завоевание страны, ныне носящей их имя. В Средней Азии основное население стало тюркским ещё раньше.

Поэтому вопрос, кого было больше – монголов или тюрков – в «монголо-татарских» ордах, следует уточнять: «А в какой стране?» Например, при нападениях «монголо-татар» на Китай по пути не было тюркских стран, чьё население присоединялось бы к этим войскам. Завоевание Китая в 13 веке совершали, скорее всего, в основном монголы. Не так много тюрков было и по пути в Среднюю Азию. Зато уже по дороге на Кавказ и в Восточную Европу в состав войск Чингисхана, Угэдэя, Гуюка вливалось всё больше тюрков, а монгольский элемент, если он и был, неизбежно становился всё меньше, растворялся.

При этом, однако, следует иметь в виду, что и жертвами «монголо-татарских» завоеваний становились многие государства, тюркские по основному составу населения или по национальности правящей династии, как, например, Волжская Булгария и держава Хорезмшахов.

Свежие комментарии