При Пьетро Саннуто, девятнадцатом доже Венеции, нарентинцы почти осадили Венецию. Джамбулари (VII) пишет об этом так: «При этом доже жители Далмации и, в частности, жители Наренты, которую древние называли Эроной, в результате морских набегов подвергли город Венецию почти полной осаде, так что к нему невозможно было подвезти по морю ни продовольствие, ни провиант, ни товары какого то ни было рода, поскольку на дальних подступах или на глазах у всего города они подвергались разграблению с ущербом не только для тех, кто их перевозил, но еще в большей степени для той толпы, которая их ожидала».

И это Венеция переживала не раз, как сообщает Сабеллико в 1–й книге IX эннеады. Он пишет, что в 976 году нарентинцы так жестоко разоряли прибрежные города, что положение Венеции немногим отличалось от положения осажденной, так что стыд и гнев взывали каждого горожанина к отмщению. Они говорили, что невозможно смириться с тем, что венецианцы, одержавшие столько славных побед на море, терпят наглые выходки кучки разбойников». Я поражаюсь, как не стыдно Сабеллико писать, что в те времена нарентинцы представляли собой кучку разбойников, прекрасно зная, что, по словам Марка Варрона (как видно из Плиния (III, 20)), колония Нарона, бывшая столицей нарентинцев, была столь велика и столь знаменита, что ей подчинялись другие восемьдесят девять городов. И позднее первые короли и императоры искали их дружбы, и среди прочих император Оттон III, видя, что они отложились от него, в 980 году повел против них войско и, как пишет Бар- ди во второй части) доставил им немало хлопот. Более того, он знает (как сам и пишет), что нарентинцы на протяжении ста семидесяти лет соперничали с венецианцами за не что иное, как господство на море. Не может же он сказать, что у венецианцев тогда было так мало сил, что они не могли (если тех была лишь «кучка разбойников») с ними справиться, поскольку сам же пишет, что до этого они одержали славные победы на море. Таким образом, не следует говорить и думать, что в те времена нарентинцы были кучкой разбойников (как считает Сабеллико), но, напротив, они были могущественны и весьма благородны. Видя, что венецианцы лишают их дани, которую платили на протяжении длительного времени, они на них и ополчились. Сабеллико, упоминая об этом во 2–й книге IX эннеады, пишет: «Дож Пьетро Орсеоло через послов убедил государей Египта и Сирии, а также при помощи благодеяний и подарков все итальянские государства в искренней дружбе со стороны венецианцев, и, решив, что настал удобный момент отомстить за недавние и давние обиды, учиненные нарентинцами, отказался платить им дань, которую им платили на протяжении многих лет за право безопасного плавания вдоль побережья Далмации. Варвары нарентинцы, разгневавшись на венецианцев, принялись разорять прибрежные города. Не ограничившись и этим, они совершили опустошительные набеги по суше в пределы задарцев, которые единственные из далматов находились в ту пору под властью венецианцев. Было это примерно в 996 году». До сих пор мы цитировали Сабеллико. В это время (согласно венецианским летописям) венецианцам удалось в значительной степени укротить ярость на- рентинцев. Последние, приняв христианство при их короле Святополке (Suetopelech), или (как его называют латинские историки) Сферопиле (Sferopilo), обращенным в Христову веру Мефодием Философом, которого впоследствии прозвали Кириллом (как сообщают Диоклеец, Бьондо, Сабеллико и Иоганн Авентин (IV)), оказали немалую помощь Италии. Когда при императоре Василии Македонянине на нее напали сарацины близ горы Гаргано в Апулии, они вместе с рагузинцами и другими соседними славянами (как повествует Лудовик Туберон в «Происхождении Рагузы» и Георгий Кедрин в жизнеописании упомянутого императора Василия) пришли с большим флотом в область Абруццо, называемой в те времена страной Тети (Thieti), и, явив свою исконную доблесть, изгнав сарацин из Италии, перебив немалое их число, чем заслужили себе вечную славу. Однако оставим пока этих славян до дальнейшего повествования и вернемся к рассказу о тех, что проникли в Верхнюю Паннонию и Нижнюю Баварию. Они заняли Штирию, Каринтию, Крайну (Carnioli) и многие другие соседние с ними земли и весьма прославили свое имя. Как пишет Авентин (III), при императоре Анастасии Дикоре примерно в 580 году они под предводительством Гифалона (Gifalone) проникли в Нижнюю Баварию, где находится город и горы, называемые венедскими от префектуры славян венедов, и, перейдя Истр выше места впадения реки Изар, взяли приступом города Пизониум (ныне, согласно Вольфгангу Лациусу, Позония), Августу Аци- лию и Моцению (Macelia) (ныне, согласно Абрахаму Ортелию, Монциг (Montzing)), который лежит на берегу Дуная с правой стороны. Захватили они и Старые Лагеря, город в 15 милях к востоку от Регенсбурга, называемый ныне Пфер (Pfer), и Летние Лагеря. Вместе с баварами они разгромили римское войско так называемых рипариев, поставленных охранять Дунай. Осадив Регенсбург, они вскоре овладели и им, поскольку славяне, искусные лучники и метатели дротиков, посылали такое множество стрел, что совершенно очистили стены от защищавших их воинов. Затем упомянутый Авентин пишет: «Римляне после многочисленных поражений от баварского короля Теодона и славян, отчаявшись удержать за собой Мезии, Пан- нонии и остальную часть Норика, оставили их и бежали в Италию примерно в 515 году. В это время славяне, называющие себя ныне хорутанами (Charioni), заняли ту часть Норика, что лежит среди горы Тавр, обращена на восток и ограничена реками Мура, или Мурава, Драва и Сава вплоть до территории Аквилеи, и владеют ей до сих пор, назвавшись по имени занятой местности карантанцами, или каринтийцами. Прославившись многими победами над различными народами, они примерно в 593 году были призваны королем лангобардов Агилульфом, который в ту пору вел войну в Италии и безуспешно осаждал город Падую. Не в силах взять город, он, как пишет Лучо Фауно (VI), обратился за помощью к славянам и с их помощью сумел его наконец захватить. Затем, двинувшись с упомянутыми славянами, на Рим, он через год овладел и им. Через 10 лет упомянутый король Агилульф, поссорившись с римлянами из‑за происков одной из своих дочерей, выступил из Милана и обратился за помощью к аварскому князю- кагану (Re Сасапо), который послал ему немалое число славян (как пишет Павел Диакон в «Истории лангобардов» (III, 29)). С эти войском он захватил город Кремону и 21 августа 603 года сровнял его с землей. Поскольку на обратном пути домой славяне совершали грабительские набеги на земли короля франков и германцев Хильдеберта, последний послал против них с сильным войском Тассилона (Tessalone), государя баваров, которые с востока граничили с упомянутыми славянами. В завязавшемся сражении он одержал победу и подчинил их Хильдеберту. Однако, как только Тассилон вернулся домой, они подняли восстание. По этой причине две тысячи баваров вторглись в славянские земли. Славяне вместе со своим королем Каганом, окружив баваров, изрубили их мечами, не оставив никого, как пишет Авентин (III), кто мог бы принести об этом известие домой. Вторгшись после этого в Баварию, они разграбили ее, разгромив войско выступившего им навстречу Гарибальда, сына Тассилона. Перебив римских солдат, они вторглись в Истрию, которую (как пишет Фауно (VIII)) и прежде неоднократно предавали разграблению во времена императора Феодосия. И в 617 году славяне, не в силах больше терпеть наглость аваров, выступили против них и, вступив с ними в сражение, одолели (как можно прочесть у Аймоина Монаха в «Истории франков» (IV, 9)). В этом сражении некто по имени Само выказал, среди прочих, такую доблесть, что славяне избрали его королем, и в этом достоинстве он пребывал тридцать шесть лет, проявляя немалую смелость и рассудительность во всех почти неисчислимых войнах и походах, которые он предпринимал против упомянутых аваров, всегда (как пишет Аймоин) выходя из них победителем. У него было двенадцать жен славянок, которые родили ему такое же число сыновей и пятнадцать дочерей. Было у него и несколько кровавых стычек с франкским королем Дагобертом, которому он нанес несколько поражений, сразив (как пишет Карл Вагрийский в «Истории венедов» (VII)) многих доблестных военачальников и перебив несколько тысяч франков. Однажды франки, возвращавшиеся из Нового Рима (Neoroma) со своими товарами, были посреди дороги дочиста ограблены славянами, предавшими смерти тех, кто оказал сопротивление. Дагоберт, узнав об этом, отправил к королю Само посла по имени Сихарий, прося восстановить справедливость. Посол, видя, что король Само не допускает его до себя, переоделся в славянское платье, дабы не быть им узнанным, и в таком виде в один из дней предстал перед ним. Изложив то, что ему поручил передать его государь, он добавил, что Само не должен пренебрегать франками, памятуя о том, что он со своим народом является подданным франкского королевства. Само, разгневанный этими словами, ответил, что он со своим народом был бы предан франкам, если бы Дагоберт со своими подданными не нарушал дружбы со славянами. Сихарий ответил, что невозможно слугам Христовым быть в союзе или дружбе с псами. Тогда Само сказал так: «Вы, конечно, объявляете себя слугами Христовыми, мы же его псы. За ваши нечестивые поступки, которые вы совершаете против его воли, мы имеем право мстить вам укусами». Сказав это, он повелел немедленно прогнать его прочь. Дагоберт был этим весьма обижен, посему, с отборным войском выступил против славян. Как пишет Аймоин (IV, 23), славяне разбили это отборное франкское войско, взяв множество пленных. И вскоре после этого они пришли на помощь своим славянам, что были осаждены франками в крепости Вогастро (Vogastro). Напав с тыла на врага, они обратили его в бегство, перебив многих и захватив обоз и лагерь. Воодушевленные этой победой, славяне в большом числе вторглись в Тюрингию и другие близлежащие области франкского королевства, так что воевода Дрван (Deruano), правивший этими славянскими городами, до той поры хранившими верность франкам, видя такие успехи славян, наносивших одно за другим поражения франкам, восстал и примкнул к ним. Славяне, предавая в течение некоторого времени опустошению франкское королевство, обратились в сторону Италии и, вторгшись в нее в 640–м, или, согласно Барди, 650 году, нанесли ей большой ущерб, но, будучи побеждены Гримоальдом, вернулись домой. Но и там они не долго пребывали в покое и вновь начали войну с Даго- бертом. Последний, сразившись с Амором, правившим дунайскими славянами после Кубокара, в первый раз вышел победителем, но в повторной схватке потерпел поражение, как пишет Карл Вагрийский (VII). Славяне, подданные Само, видя это, выступили против франков и жестоко разграбили их земли. Тогда Дагоберт решил отомстить славянам за все причиненные обиды и, собрав лучших воинов, бывших в его королевстве, выступил против них. По пути к нему прибыли саксонские послы, принесшие клятвы и предложившие помощь в надлежащем отмщении славянам, при условии, однако, освобождения их от дани в размере пятисот коров, которую они ежегодно платили тем королям со времен франкского короля Хлотаря I.Дагоберт согласился на эти условия и освободил их от упомянутой дани, но никакой пользы от этого не имел. Как пишет Аймоин (IV, 26), в следующем году, одиннадцатом году правления Дагоберта, славяне вторглись в Тюрингию и разорили всю эту область. Посему Дагоберт был вынужден поставить королем Австразии (Austria) своего сына Сигиберта, дабы тот оберегал упомянутые пределы от славян. Последние, однако, не переставали разорять франкские земли, так что Дагоберт, почти отчаявшись, собрал три войска, каждое по пятьдесят тысяч, и послал их против славян короля Само. В сражении у Агунтума (Agunto) Само потерпел поражение благодаря превосходству неприятеля скорее в численности, чем в доблести. Тогда же эти славяне были обращены в веру Христову. В то время святой Ко- лумбан отправился проповедовать им Евангелие. После смерти Само его преемником стал Борут (Boruth), или, как его называет Вольфганг Лациус (VI), Борух (Boruch), который, по словам Лациуса, был первым королем каринтийских славян, который получил святое крещение от рук блаженного Доминика (Doningo), ученика святого Руперта, епископа ювавского (Iuuaniense) и просветителя карнов. В залог верности он передал королю Дагоберту своего сына по имени Горазд (Carasto) и племянника Хотимира (Chitomir). После этого он сразился с гуннами, разорявшими его земли, наголову разбил их и уничтожил. После смерти Борута славянами Карин- тии, или Норика, правили упомянутый Хотимир и, согласно Лациусу, Горазд. В это время ученый муж Майоран проповедовал и наставлял этот народ в Христовой вере. Славянские вельможи восстали против своего государя Хотимира за то, что он, отринув старую веру, которой издавна придерживались их предки, обратился к новой. Тогда баварский государь Тас- силон II пришел на помощь Хотимиру и заставил его подданных подчиниться своему господину. После его смерти славянские вельможи оставили христианскую веру и изгнали священнослужителей в Баварию. Вторгшись во Фриули, они сразились с герцогом Фердульфом, который пал в битве вместе с множеством своих подданных, как пишет Павел Диакон (III, 23). По его словам, в той битве пал герцог Фердульф и его наместник Аргаит, который подтолкнул его к этой битве. Так из‑за вспыльчивости и опрометчивости упомянутых Фердульфа и Аргаита погибло такое множество сильных и храбрых мужей, какое при мудром и осмотрительном руководстве могло бы сразить не одну тысячу врагов. Когда герцогом Фриули был Пеммо (Penmone), отец Ратхо и Ратхи, славяне вынудили его заключить с ними унизительный для него мир. Когда власть перешла к Ратхо, тот неосмотрительно разорвал его и совершил опустошительное вторжение в Крайну (Carniola), отчизну славян; за что получил заслуженное возмездие: славяне, вооружившись, вторглись в его владения и предали их свирепому разорению, как пишет Диакон (глава 52). Диакон, по какому бы поводу не писал о славянах, похоже, не испытывает к ним большой любви, всячески принижая их силу и доблесть. Причина этого кроется в том, что славяне, как пишет Бьондо в 10–й книге I декады, многократно воевали с лангобардами, сородичами упомянутого Диакона. Итак, когда славяне, как мы сказали, оставили христианскую веру, Тассилон, усилив войско, вновь вторгся в их земли и в результате нескольких стычек победил их, поставив над ними герцога по имени Вальдунг. Гемон с Региноальдом, Майораном, Готарием, Эрхинобертом, Регинардом, Августином и Гюнтером проповедовали им Слово Божье, которое вельможи, бывшие всадниками, яростно ненавидели. Однако преемник Вальдунга Ингон привлек их к христианской вере при помощи хитрости, устроив пир по совету Арна, зальцбургского епископа. Вальдунг, которого Сигиберт из Жамблу называет Ингон, не в силах обратить в христианство вельмож подобно тому, как он сделал это с крестьянами, созвал однажды всех своих подданных на пир, на котором господ усадил отдельно от простолюдинов. Последних он посадил за свой стол, и им со всеми почестями подносили яства на золотой и серебряной посуде; благородным же, сидевшим далеко от него, подавали на глиняной. На вопрос о причине Вальдунг ответил, что велел обслуживать столы сообразно качеству людей, поскольку крестьяне, будучи христианами, очищенными непорочной кровью Христа, имели души незапятнанные и чистые, благородные же, будучи идолопоклонниками, имели души запятнанные и грязные. Все это так подействовало на славянскую знать, что они все сделались христианами. И отсюда пошла известная торжественная церемония избрания герцога Каринтии. Церемония эта, будучи весьма необычной и непохожей на другие, заслуживает (для развлечения читателя), чтобы мы ее по возможности кратко описали, опустив некоторые подробности. Недалеко от крепости святого Вита в довольно широкой долине до сей поры видны развалины города, столь древнего, что и имени его никто не помнит. Рядом с ним на широком лугу находится довольно высокая мраморная глыба. На этой глыбе при коронации нового государя восседает крестьянин, которому принадлежит право совершения этой церемонии, так как он происходит из рода, издавна почитавшегося первейшим. Правой рукой он держит черную корову, а левой худую и неказистую кобылу. Вокруг упомянутого камня стоят толпы народа, в основном крестьяне, и ждут нового господина, который появляется на краю луга в сопровождении торжественной свиты знати и вельмож в богатых одеждах. Впереди всех выступает граф Гориции, май- ордом государя, который среди двенадцати малых хоругвей несет великую хоругвь эрцгерцога. За государем следуют магистраты и министры, как и все, в самом торжественном одеянии, которое только может быть. Среди всех один лишь государь одет по–простому, в незамысловатую и грубую крестьянскую одежду. Так он подходит к камню. Мужлан же, сидящий на камне, при его приближении начинает восклицать по–славянски: «Кто это, кто идет с таким почетом?» Стоящий же вокруг народ ему отвечает: «Это наш новый государь, идущий принять власть». Тогда мужлан опять вопрошает: «Праведный ли он судья? Радеет ли за отчизну? Свободен ли он? Достоин ли почета? Истинный ли христианин? Защитник ли и умножатель святой веры?» И на каждый из вопросов толпа отвечает: «Да, да, таков, будет…» В конце концов мужлан вопрошает: «По какому праву хочет он согнать меня с этого престола?» Тогда граф Гориции отвечает ему: «За семьдесят денариев покупает он у тебя это место. Эта скотина, то есть кобыла и корова, будут твоими. Будешь иметь одеяния, которые носит господин, будешь свободен ты и дом твой, не платя ему никакой подати». Тогда мужлан, слегка ударив государя по лицу рукой и приговаривая: «Будь правым судьей, то есть суди по справедливости», спускается с камня с кобылой и коровой, оставляя место свободным. После этого государь поднимается на камень, вынимает меч и потрясает им с суровым видом, обращаясь поочередно на все [четыре] стороны, давая этим, похоже, обет быть праведным судьей. Затем, велев принести ему воды, из мужицкой шапки выпивает ее перед всеми, верно в знак трезвости и безразличия к суетным изысканным яствам, столь ценимыми многими. Спустившись с камня, он со всей свитой идет в близлежащий храм и, отстояв службу, исполненную самым торжественным образом, снимает с себя мужицкую одежду и, отдав ее мужлану с камня, облачается в господское платье. Затем, торжественно отобедав со всей знатью и вельможами, он возвращается на луг, где с приготовленного судейского места вершит суд для тех, кто просит, или по обычаю этой страны дарует имения и феоды по своему усмотрению. Обо всем этом Эней Сильвий, впоследствии папа Пий II, который лично присутствовал на этой церемонии в Каринтии, подробно рассказывает в своей «Европе». Утвердив там свое господство, славяне неоднократно воевали с франками. В 667 году франки с большим войском под началом Андагиза, отца Пипина Младшего, бывшего майордомом франкского короля Теодориха, вступили в сражение со славянами и были разбиты, причем сам Андагиз (как пишет Авентин (IV)) пал на поле брани. Некоторое время спустя славяне, поссорившись с каганом, князем аваров, также народом славянского племени, владевшим Баварией, начали совершать набеги на их владения, так что каган был вынужден их оставить. Посему в 805 году (как пишут Суффрид Мейсенский и аббат Регино во II книге «Хроники») каган прибыл к императору Карлу Великому, прося у него место для жительства между Сабарией (Sabaria) и Карантанией (Carantano), утверждая, что не может больше жить в своих исконных землях из‑за постоянных набегов врагов на его страну, из которой в конце концов вместе с гуннами был изгнан славянами. Славяне же под началом Примислава, Чемики (Cemica), Стомира и Оттогера сели по реке Драве, начиная от пределов Баварии. Через некоторое время те славяне, которые жили на Дунае и в Норике, в союзе с бавара- ми напали на Верхнюю Паннонию, ограниченную, согласно римскому описанию, Дунаем, Савой и Дравой, а также вторглись в Дакию, лежащую на другом берегу Дуная, где разгромили и уничтожили остатки аваров и гуннов. Покорив все земли вплоть до устья Савы, они вывели туда колонии баваров и славян, как пишет Авентин (IV), который при этом отмечает, что почти в то же время константинопольский император Никифор отправил послами к Карлу Великому Петра Епископа и Калиста. После заключения мира между двумя упомянутыми государями было решено, что Карл владеет Паннониями, Дакией, Истрией, Либурнией и Далмацией, за исключением некоторых приморских городов, оставшихся за Никифором. Немного позже далматы, ненавидя греков за их ничтожество, послали к Карлу задарского градоначальника Павла и епископа этого же города Доната с дарами, перейдя в подданство франкской короны. Никифор, видя, что Далмация восстала против него, разорвал мир с Карлом и послал в Далмацию флот под началом патрикия Никиты, который, едва прибыв на место, вернул обратно все, что принадлежало грекам в Далмации, и даже с лихвой. Однако после смерти Карла и Никифора, а именно в 818 году, сын Карла Людовик Благочестивый поделил Далмацию с константинопольским императором Львом. В это время Людевит Славянин, государь Нижней Паннонии, именуемой ныне Позега (Possega), поднял восстание против императора Людовика, поскольку последний отказал ему в выплате жалованья. Он возбудил великую смуту в Восточной Баварии, привлек на свою сторону болгар, карнов и часть хорутан (Carioni) и захватил большую часть Верхней Паннонии. Эти обстоятельства вынудили Людовика созвать собор в Ахене, на котором среди прочего было решено отправить итальянское войско в Паннонию против Людевита. В состоявшемся сражении Людевит одержал победу и, как пишет Аймоин (II, CVI), еще больше возгордился. Тем не менее он отправил посольство к императору с просьбой о заключении мира при некоторых договоренностях и условиях. В случае соблюдения последних он обещал выполнять все повеления императора. Тот не согласился на предложение Людевита и отправил своих послов с другими соглашениями и условиями. Людевит от них отказался и, решив продолжать войну, послал поднимать восстание среди соседних народов, привлекая их на свою сторону. Тимочане (Tunuciani), народ, согласно Абрахаму Ортелию, живущий по соседству с болгарами, восстав против болгар, хотели перейти на сторону императора. Однако Людевит сумел повести дело так, что в конце концов убедил их оставить императора и примкнуть к нему. Когда войско императора возвращалось из Паннонии, фриулийский герцог Кадолай (Cadaloch), герцог Фриули, скончался от лихорадки, и его место занял Бальдерих (Balderich). Когда он вступил в область карантанцев, которые держались его власти, войско Людевита вышло ему навстречу, однако Бальдерих, напав на него на реке Драве, обратил в бегство. Борна, герцог Далмации, собрав сильное войско, напал на Людевита у реки Колапий, называемой славянами (по словам Лациуса) Купой. В начале битвы Борну покинули гудусканы (Guduscani), народ, также живущий по соседству с болгарами, однако с помощью с своих телохранителей–преторианцев он сумел избежать плена. В этом бою пал Драгомуж (Dragomus), тесть Людевита, который с самого начала восстания Людевита оставил зятя и примкнул к Борне. Гудусканы, вернувшись домой, были вновь покорены Борной. Людевит же, воспользовавшись этим случаем, вторгся в Далмацию с сильным войском и предал все огню и мечу. Борна, видя, что не может сразиться с ним на равных, спрятал все свое имущество в крепостях и с небольшим отрядом самых смелых своих воинов начал изматывать войско Людевита, нападая на фланги и арьергард. Перебив таким образом три тысячи воинов неприятеля и отняв триста верблюдов (camelli), он вынудил его покинуть свою страну. В январе Людовик собрал новый собор в Ахене, на котором было решено снарядить три войска в трех местах и отправить их одновременно разорять страну Людевита, дабы усмирить его дерзость. Одно из них вторглось через Норикские Альпы, второе через область карантанцев, а третье через Баварию и Верхнюю Паннонию. Два из этих войск, то есть правое и левое, совершили вторжение несколько позже, столкнувшись с неприятелем при переходе Альп. Среднему войску, проходившему через Каринтию, повезло больше: трижды одержав победу над врагом и переправившись через Драву, оно дошло до назначенного места. Людевит при этом не предпринял никаких приготовлений и не пытался искать мира с противником. Поэтому три войска, соединившись, предали страну Людевита огню и мечу. Однако в том войске, что прошло через Верхнюю Паннонию, при переправе через Драву начались болезни из‑за тлетворности воздуха, и умерло немало человек. Эти три войска были набраны в Саксонии, Восточной Франкии, Алемании, Баварии и Италии. После их возвращения домой карны (Carniolani), которые жили по реке Саве по соседству с фриульцами, передались Бальдериху. То же самое сделала та часть каран- танцев (Carentani), что прежде приняла сторону Людевита. Последний, видя выступление из Италии в Паннонию сильного войска, оставил город Шиша (Sciscia) и ушел к далматским сербам. Живя там, он, узнав, что один их тамошних государей собирается его предать, однажды убил его и овладел его городом. Затем он дал знать императору, что желает побеседовать с ним в надежном месте. Когда ему в этом было отказано, он переехал к Ладе Славянину, дяде Борны по материнской линии, который после смерти упомянутого Борны был поставлен императором Людовиком управлять Далмацией. Прожив там некоторое время, Людевит был предательски убит упомянутым Ладой. Таков был конец знаменитого Людевита. Войны, которые он вел, и походы, предпринятые против разных народов, описаны (как говорит Авентин) в пергаментной книге, хранящейся в Ильммюнстере (Monasterio de’Monaci posto all’Ilmo), где описаны и другие войны славян. Последние во времена франкского короля Арнульфа, мстя за обиды, учиненные франками, вторглись в их королевство и жестоко разорили некоторые провинции, так что Арнульфу пришлось выступить против них лично. Однако его войско было разбито и понесло большие потери, как повествует Регино (II). Он пишет: «Когда Арнульфу, императору и королю франков, находившемуся в пределах баварцев в 891 году с целью подавить нападения славян, сообщили, что неприятель истребил множество его воинов и одержал победу, тот, скорбя по причине гибели своих подданных, со многими вздохами стал причитать, долго перечисляя триумфы и победы, которые франки всегда одерживали над врагами, стяжав себе славу почти непобедимых, а теперь впервые бежали перед врагами славянами. Последние, двигаясь далее, заняли страну, которая от реки Марахава (Marahaua), получила название Маравания, а затем Моравия (как пишет Беат Ренан в «Германии» (I)), и, изгнав оттуда остатки маркоманов, поселились в тех местах, значительно расширив свои владения, поскольку, как пишет Франциск Иреникус (XII), королевство славян моравов включало в себя Венгрию, Чехию и Русь и было таковым до предпоследнего моравского короля Святокопия (Suatocopio), о котором Пьерфранческо Джамбулари (I) пишет так: «Где он имел мир и покой на Руси, в Польше, Моравии и Чехии, странах, по природе склонных к войнам и обильных отчаянными воинами, способными на любые, самые великие дела». Эти моравские славяне, как пишет Вольфганг Лациус (IX), много воевали с франками, немцами и саксами. Доставили они немало хлопот и печенегам (Pazinaci), ныне татарам (как пишет Регино (II)). Марцин Кромер и Ян Дубравий дали пространное описание этого королевства, которое просуществовало до 991 года, когда после смерти короля Всеволода (Sueulado) оно было захвачено венграми, поляками и в большей части чехами. Моравия стала христианской, по мнению Венцеслава Богемского, при Святополке (Suatoplugo), который правил моравами, имея престол в Велеграде. Он принял христианство со своим народом от Кирилла Философа, которого прежде звали Константином. Поскольку он является просветителем болгар, рашан и других славян Далмации и Моравии, мне представляется необходимым вкратце описать его жизнь, ссылаясь на Диоклейца, Яна Дубравия и Августина Моравия в его жизнеописаниях оломоуцких епископов.

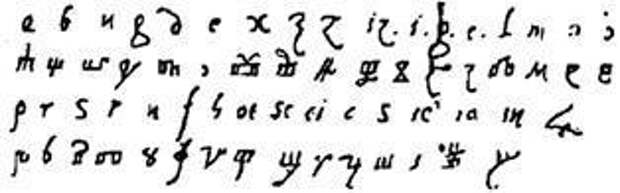

Кирилл был родом грек и родился в Фессалониках, ныне Салоники. Отцом его был патрикий Лев. Сначала его звали Константин Философ. В 887 году был назначен управлять Велеградской церковью римским папой Адрианом III. Он был первым архиепископом Моравии, наставив прежде в христианском вероучении болгар, сербов, далматского короля Святополка (Suetopelech) и после них моравского короля Святополка (Suatoplugo) со всем его народом, границы которого проходили по рекам Висла, Дунай и Ваг. После пяти лет управления Моравской Церковью он отказался от этой должности и с согласия Стефана, преемника папы Адриана, поставил вместо себя своего брата Мефодия, с которым дурно обошелся король Святополк (Suatoplugo) Младший. Отправившись однажды на охоту, он велел архиепископу Мефодию не начинать мессу до его возвращения. Мефодий подождал до полудня, однако, опасаясь глумления над священной жертвой и видя, что народ, собравшийся в большом числе, уже начинал выходить из церкви, не стал больше ждать и, ослушавшись повеления короля, начал отправлять мессу. Когда он стоял у алтаря, явился король в окружении толпы охотников и своры собак и, стремительно войдя в церковь, среди гама и собачьего лая схватился за оружие. С трудом удержавшись, чтобы не нанести ранение архиепископу, он сбросил наземь все, что было на алтаре. Уйдя оттуда, Мефодий незамедлительно отправился в Чехию и отлучил от церкви короля, наложив интердикт на все его королевство. В Чехии он пробыл недолго и отправился в Рим, где встретил своего брата Кирилла. Вскоре он вновь был призван в Моравию, однако, видя, что король, человек надменный и исполненный злодейства, все равно проявлял свирепость по отношению к священнослужителям, не смог вынести потери и разорения своего стада. Посему он вновь вернулся в Рим, где и скончался в 907 году. Он был погребен в церкви Святого Клемента, святые мощи которого его брат Кирилл привез с Таврического полуострова, называемого ныне Малой Татарией. Как рассказывают Ян Дубравий и Эней Сильвий, славяне, которые были обращены Кириллом в Христову веру и для которых он перевел на их славянский язык Старый и Новый Заветы, пожелали, чтобы месса и богослужение велись на их собственном языке. Обратившись в связи с этим за разрешением к римскому папе, он поставил этот вопрос на обсуждение в консистории, где поначалу было некоторое противоречие, но вдруг раздался голос, произнесший: «Да всякий дух славит Господа, и всякий язык Его исповедует». И тогда папа немедленно разрешил то, о чем просили славяне, священнослужители которых, особенно либурнийских славян, подчиненных норицкому эрцгерцогу, и сегодня справляют мессу и другие службы на своем родном языке, вовсе не зная латыни. Более того, сами норицкие государи, как пишет Авентин (IV), использовали славянское письмо для общественных надписей, как можно убедиться в церкви Святого Стефана в Вене. Славяне имеют два вида букв, чего нет ни у греков, ни у латинян. Один вид был найден Кириллом и называется кириллицей (Chiuriliza), другой — блаженным Иеронимом, и он называется буквицей (Buchuiza). Выглядит буквица так:

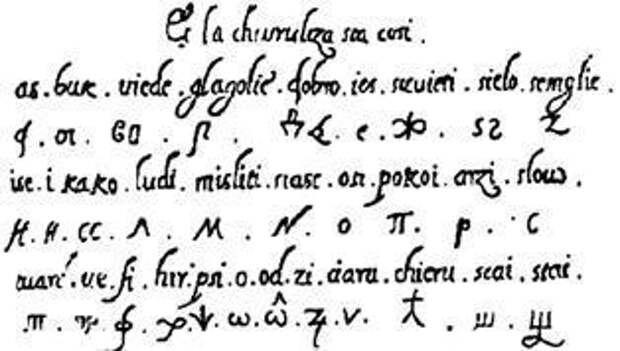

Кириллица же выглядит так:

Два этих вида письма были найдены (как мы сказали) Блаженным Иеронимом и Кириллом, о чем осталась непреходящая память у славян, в особенности у чехов и поляков. Оба этих королевства произошли от этого славянского племени, которое, овладев Иллирией, вывело свои колонии дальше на север, то есть в Чехию и Польшу. Случилось это так (как пишет Ян Дубравий (I)). Хорват по имени Чех, благородный и весьма уважаемый муж, случайно или умышленно убил одного из своих, мужа также уважаемого. Будучи в этом осужден и вызван в суд, он не захотел явиться в суд, за что его противники подвергали его ежедневным преследованиям. Посему большая часть Хорватии взялась за оружие, чтобы защитить и поддержать свои законы вопреки упорству Чеха. Последний, видя народную ярость, не стал ждать неприятностей и по совету друзей заблаговременно уехал, решив искать взамен отчего дома — новый, который мог бы стать ему надежным убежищем и удобным местожительством. Вместе с ним ушел его брат Лях (Lecho) со своими родственниками, друзьями, слугами и большим числом прочего народа. Отправились они тем путем, что ведет через Валерию, расположенную между Дунаем и Савой, которая в те времена находилась во власти хорватов, в Верхнюю Паннонию, рядом с моравами. Направившись в Моравию и обнаружив, что она, равно как и большая часть Саксонии, находилась во власти славян, они осели там на некоторое время. Моравы же, узнав о причине их скитаний, научили их, как поступить. Они рассказали им, что недалеко оттуда лежит страна, называемая германцами Богемия, где упомянутые германцы одно время жили, но теперь она ими оставлена и обезлюдела, за исключением небольшого числа вандалов, их соплеменников, которые живут там порознь в своих лачугах. Эта страна, по их словам, могла бы подойти им для жительства. Чех охотно принял это предложение, тем более что находился в таком положении, что выбирать не приходилось. Вновь отправившись в путь, он мирно, никого не обижая, прошел через хребет Герцинских гор и спустился в Богемию. И, куда бы он ни шел, убеждался он в справедливости того, что ему было сказано: что Богемия невозделана, пустынна, и хозяйничают в ней скорее стада овец и коров, чем люди, которых по сравнению с изобилием скота было крайне мало. Те люди, что им встречались, были просты, носили длинные волосы и занимались пастушеством. Поначалу, увидев людей Чеха, они испугались, но, узнав, что те одного с ними племени и пришли как друзья, стали их приветствовать, открыв свои объятия, и принесли им подарки, которые у них принято приносить друзьям, а именно молоко, сыр и мясо. Дали они им и проводника, чтобы тот провел их в Нижнюю Богемию. Дойдя до горы, возвышающейся между Эльбой и Влтавой, которую местные жители называют Ржип (Rzip), что означает «вид», так как оттуда открывается вид на обширные окрестности, Чех поднялся на упомянутую гору и, глядя вокруг и восхищаясь небом и здоровым воздухом, плодородной почвой, лесами и рощами, весьма пригодными для выпаса, прозрачными потоками и реками, изобилующими рыбом, не смог сдержать охватившую его радость, воздел руки к небу и стал благодарить богов за оказанную ему милость. После этого он заклал заранее приготовленные жертвы, которые у этого народа было принято делать богам, и, спустившись с горы, поделился своей радостью со своими, сказав им о том, что настал конец их долгим и туманным скитаниям, и приказав строить там дома и возделывать поля, дабы не быть вынуждены жить только плодами охоты и питаться лишь мясом наподобие зверей. Хорваты же были искусны как в строительстве домов, так и в возделывании полей, поэтому каждый из них с радостью дал такой обет. Он же не уставал воодушевлять и побуждать их к этому. Когда же число жителей тех мест значительно умножилось из‑за наплыва как вандалов, так и далматов, которые стекались в Богемию как в место удаленное, где не было волнений и постоянных войн, Лях, также желая стать основателем нового народа и нового королевства, пришел к своему брату Чеху с просьбой отпустить его со всеми, кто пожелает за ним следовать, на поиски новых земель и места для жительства. Если же они их не найдут, то обещал вернуться к нему обратно. Легко получив на это согласие своего брата, он перешел через горы на север и пришел в те земли, которыми ныне владеют частью силезцы, частью поляки. Преуспев не хуже своего брата Чеха в своих намерениях, он населил те земли новыми жителями, обращаясь с ними со всей возможной скромностью, не выказывая ни заносчивости, ни высокомерия, как поступал и его брат Чех. По этой причине и тот, и другой были увековечены своим народом, поскольку до сего времени, помня о своем происхождении, богемы от Чеха называют себя чехами, а поляки от Ляха — ляхами. Эти народы имели своих знаменитых писателей, среди которых Венцеслав Богемский, Матвей Меховский, Ян Дубравий и Марцин Кромер и многие другие, кто пространно описал войны и триумфы чехов и поляков. Те, кто желает узнать историю этих королевств, могут обратиться к трудам упомянутых авторов. Я же вместе с ученейшим Джамбулари лишь повторю, что Чехия и Польша всегда были по природе склонны к войнам и имели в изобилии отчаянных воинов, способных на самые великие дела. Чехи не раз доказывали это, доставляя немало хлопот не только соседним, но и весьма далеким от них государям. Паоло Эмилио, повествуя в III книге о войнах императора Карла Толстого, пишет: «Карл сын начал этот поход в пользу гуннов с тем же рвением, с каким прежде с ними враждовал, но обманулся в своих ожиданиях, так как обнаружил в чехах отменную доблесть, дух не разбойников, а истинных и непримиримых врагов. И эта война франков с чехами, смирившими ярость гуннов, была более рискованной и опасной, чем прежняя между франками и гуннами». Самым знаменитым и самым пресловутым королем Чехии был король Оттокар V. Как пишет Яков Вимп- фелинг в своей «Эпитоме Германии», он был от природы расположен к постоянной вражде, был мужем великого духа, устремленным на трудные и славные свершения. Он распространил свои владения от Балтийского моря до Дуная и Адриатического моря. Назарий Мамертин пишет, что чехи всегда были отменными лучниками, и Гельмольд Пресвитер в 5–й главе своей «Славянской хроники» называет их воинственным народом. Да что говорить о мужчинах, если женщины и девушки в этих краях были также прирожденными воительницами. Как пишет Пий II в своей «Чешской истории», они были обучены ездить верхом, управлять конем на скаку, пускать его по кругу, обращаться с копьем, носить панцирь, лук и стрелы, стрелять из лука и метать дротики, ходить на охоту — одним словом, всему, что положено делать доброму воину или всаднику. Это послужило причиной того, что некогда они овладели этим королевством, как пишут Аббат Регино (II), Пий II и Ян Дубравий). Власка (Valascha), девушка Любуши (Libussa), жены чешского короля Пржемислава, почти как новая амазонка Пентеси- лея, избегая с подругами сожительства с мужчинами, истребила всех мужчин в своей стране и в течение семи лет правила в Чехии, и в один день убила семерых врагов. Она была женщиной мудрой и осторожной: там, где нельзя было взять силой, она применяла коварство, обучив этому искусству и своих подруг, и в особенности Сарку, женщину весьма пригожую, но еще более хитрую и жестокую. Последняя, дабы предать смерти юного и исполненного сил Стирада, который больше других преследовал этих чешек, применила такую предательскую хитрость. Она велела привязать себя к дереву за руки и за ноги, положив рядом охотничий рог и сосуд с колдовским зельем, которое отнимало разум у всякого, кто его пил. Подругам же своим повелела затаиться неподалеку. Когда женщины ушли, появился Стирад, который, охотясь в тех местах, набрел на место, где была привязана Сарка. Увидев ее привязанной, он проникся жалостью и спросил, по какой причине ее приговорили к такой казни. Смышленая девица ответила: «Так велела Власка. Я раскаялась в преступлениях, совершенных против мужчин, и решила покончить с этой жизнью и уйти от нее. Когда Власка услышала об этом, она приказала привязать меня, чтобы предать мучительной смерти. Молю тебя, взываю к твоей милости, освободи меня или же сам убей, чтобы я больше не попала к ней в руки». Стирад, влекомый состраданием и покоренный ее красотой, развязал ее и спросил о сосуде и роге. Она ответила, что зелье было приготовлено, чтобы продлить ее жизнь и муки, а рог ей хотели повесить на шею в знак того, что она была охотницей. Сказав это, она отпила зелья, которое ей не могло причинить вреда, и подала его Стираду. Стирад лишился рассудка, а она, приложив рог к устам, сказав, что хочет протрубить в него назло врагам, издала звук, наполнивший воздух и лес. Власка, услышав сигнал, выскочила из засады и схватив несчастного юношу, связала его. Приведя его в твердыню Вышеграда, они предали его смерти на глазах короля Пржемислава и всего народа. Об этом восстании чешских женщин рассказывает Пий II в своей «Чешской истории». Ян Дубравий (II) пишет: «И если кто подумает, что война, которую вели женщины в Чехии против мужчин, есть сказка, то пусть знает, что древнейшим обычаем в Сарматии было, чтобы женщины сражались с мужчинами. Согласно Помпонию Меле, обязанностью сарматских отроковиц было стрелять из лука, ездить верхом и ходить на охоту, девушки же должны были сражать врага, и, если они не справлялись с этим, наказанием для них было лишение девственности». Подобную мужественность духа проявила и Матильда, которая, как пишет Пий II, была чешкой по крови. Она даровала Римской Церкви все земли от сиенского замка Радикофани до Чепарано, которые ныне называются Патримонием святого Петра. Будучи женой благородного графа, она родила ему сына, который прожил недолго. Из‑за страданий, испытанных во время родов, она решила больше не знать мужа. Возмущенный муж пошел войной на жену, которая во главе большого войска отважно сразилась с ним и обратила в бегство. Побежденному же приказала отрубить голову и никогда более не выходила замуж. Алессандро Дуранте, оправдывая этот поступок Матильды, во II книге пишет: «Два обстоятельства могут оправдать этот столь жестокий поступок Матильды: во–первых, великое безрассудство ее супруга, во–вторых, ее происхождение из воинственного и жестокого чешского племени». Да и поляки ни в чем не уступали чехам ни в доблести, ни в славе. Обойдя молчанием все их неисчислимые триумфы, упомяну лишь о польском короле Сигизмунде, который неоднократно одерживал победы вплоть до полного истребления над огромными полчищами, предводимыми Тамерланом и Батыем, как сообщают Винсент из Бове, Фома Сплитский и Меховский; а народ этот был некогда разрушением человеческого рода. Он сокрушил мощное войско князя Московии, уничтожив восемьдесят тысяч воинов, и одержал победу над надменными ливонскими и померанскими государями, заставив их в последующие годы платить себе дань. Из‑за него же валахи и турки, рассчитывая на помощь которых валахи и осмелились объявить войну полякам, были вынуждены покинуть польские пределы, потеряв большую часть своих сил. Более того, вторгшись в Валахию, он предал там все огню и мечу. К достоинствам этого великого государя следует добавить и выдающуюся боевую доблесть поляков, которые (в соответствии с древней доблестью их предков славян) предпочитают кровавую смерть постыдному бегству. Став из‑за непрерывных войн жестокими и свирепыми, они очень поздно обратились в христианство, упорствуя в поклонении некоторым своим особым идолам, а именно Юпитеру, Марсу, Плутону, Церере, Венере и Диане. Юпитер на их языке именовался Иеша (Iesse), и они считали его всемогущим. Марс у них был Ляда (Leda), предводитель в войнах и даритель побед. Плутона называли Ныа (Nya), прося у него после смерти лучшего места в его царстве. Венеру они называли Дхыдзилеля (Dzidzilia) и обращались к ней с просьбами о зачатии, сладострастии и многочисленном потомстве. Диане они дали имя Дзевана (Zievana), или Дзевония (Zievonia), и молили ее о воздержанности и удачной охоте. Цереру они именовали Мар- жыана (Marzana), прося ее о плодородии полей и деревьев. Они поклонялись ветру, который мчался со свистом над хлебными колосьями и кронами деревьев, называя его Погода (Dogoda), или Похвист (Pochvist). Марцин Кромер истолковал Погода (Pogoda) как «ясно», Похвист, или Похвишел (Pochuiscel), по словам Меховского, у мазовшан означало «разряжение воздуха». Поклонялись они и Ладе (Lada), матери Кастора и Поллукса. Память об этом дожила до времени Меховского, который говорит, что, когда пели старинные песни, то припевали: «Лада, Лада, Илели, Илели, Поле- ли, Полели», называя Кастора Илели, а Поллукса Полели. Ян Длугош пишет, что в его время в Чехии и Польше был обычай, водрузив на циновки истуканы Маржыаны и Дзевонии, торжественно носить их, сопровождая пением скорбных песен, а затем бросать в озеро или реку. Происходило это в четвертое воскресенье Великого поста в память о том дне, то есть 7 марта, когда король Мечислав издал указ об уничтожении идолов. Упомянутым идолам поляки посвящали храмы и особые места, ставили им истуканов и назначали жрецов, учреждали в их честь праздники, предаваясь пляскам, рукоплесканию, песням и различным игрищам. И этот обычай праздников, пишет Длугош, на протяжении нескольких веков после принятия христианства сохранялся в Польше и дожил до его времени, поскольку в те дни, которые мы называем Пятидесятницей, как мужчины, так и женщины, стар и млад, по обычаю сходились вместе для игр и плясок, называя это собрание Stado, что означает «стадо». Русские и литовцы, особенно в городах, и сегодня придерживаются обычая во время танца хлопать в ладоши и петь, припевая именем Ладоны. Чехи, согласно Венцеславу Богемскому и Яну Дубравию, оставили эти заблуждения идолопоклонства и приняли христианство стараниями моравского короля Святополка (Suatoplugo), когда у чехов правил король Боривой со своей женой Людмилой, примерно в 900 году. Однако поляки оставались язычниками несколько дольше, приняв христианство в 965 году трудами своего короля Мечислава. Сделать это его побудили следующие обстоятельства. Став королем Польши после смерти своего отца (по обычаю, которого придерживались и другие язычники), он, имея семь жен, никак не мог произвести на свет сына, который был бы ему преемником и наследником. В те времена было немало поляков, которые, возвращаясь домой из Чехии и Моравии, приносили с собой христианскую веру; помимо этого, было некоторое число христиан и в Польше, часть на службе у государя, часть среди купцов. Кроме этого, были и те, кто в поисках покоя, чтобы предаваться духовным исканиям, вел отшельническую жизнь. Эти люди настойчиво внушали Мечиславу отбросить языческие заблуждения и признать Христа, дарителя детей и всеобщего утешителя. Им удалось уговорить его соединиться истинным законным браком с одной–единственной женщиной христианкой. Посему он послал в Чехию просить руки дочери князя Болеслава, который был тем, кто убил его брата, а теперь почитается за святого. Болеслав не отказал ему в просьбе, лишь бы тот оставил язычество и сделался христианином. Что Мечислав и сделал. Посему в один и тот же день в 965 году он получил в Гнезно святое крещение и женился на девице Дамбровке, издав указ, по которому во всех городах и весях должны были крушить идолов и поголовно креститься. И, пока был жив, прилагал все силы к тому, чтобы вводить и поддерживать в своем королевстве христианскую веру.

Литовцы, также славяне, некогда присоединенные к польскому королевству, еще упорнее, чем поляки, придерживались бессмысленных предрассудков о мнимых богах. Они поклонялись огню, называя его на своем языке Знич (Znicz), и постоянно поддерживали его вечным и негасимым в особых местах и больших городах. Они воздавали божественные почести молниям, называя их на своем языке Перкунами (Percvni). О дровах для священного огня, которому они поклонялись, заблаговременно заботились жрецы, дабы он горел непрерывно. К упомянутым жрецам обращались друзья больных, вопрошая исход болезни, те же, проведя ночь у священного огня, наутро давали им ответ, говоря, что видели в отблеске огня тень больного. Помимо этого, у них были особые рощи и деревья в лесах, которые были посвящены их богам, и никто не смел прикасаться к ним топором. Нарушителей же ждало наказание, ибо разгневавшиеся духи либо предавали его мгновенной смерти, либо наносили увечье в каком- либо члене. Верили они также, что гадюки и прочие змеи несут в себе часть божества, и кормили их как неких домашних богов в каждом доме и в каждой семье, принося им жертвы молоком и курами. И было зловещим признаком и великим горем для всей семьи, если змея погибала или была чем‑либо недовольна. Каждый год первого октября после сбора урожая они устраивали торжественное жертвоприношение, сходясь вместе с женами, детьми, и три дня сряду пировали тем, что заклали в жертву богам. Возвращаясь с войны, они в качестве жертвы сжигали на костре часть трофеев и какую‑нибудь знатную особу, захваченную в плен на войне. Итак, когда литовцы пребывали в этом заблуждении, великий князь литовский Ягайло, узнав, что польским королевством правит девица Ядвига, в 1385 году послал двух своих братьев просить ее руки. Посланные, представ перед королевой, обратились к ней с такими словами: «Если Вы, премудрая Дева, достойно носящая столь высокое звание, соизволите взять в мужья нашего государя Ягайло, он дает обет сделаться христианином со всей Литвой, отпустить всех поляков, которые содержатся в неволе, и объединить навечно свои земли с польским королевством. Он обязуется также отвоевать Поморье, Хелм и Силезию, а равно все другие земли, отнятые у польского королевства». Королеве это посольство было не по душе, чего нельзя сказать о прелатах и вельможах. Они видели, что таким образом польское королевство будет лучше защищено от иноземных вторжений; помимо этого, столь великое множество народа следовало освободить от объятий Дьявола и вручить их Христу. Тем не менее решение по этому делу было доверено венгерской королеве, матери Ядвиги. Та ответила, что согласна на то, чтобы вельможи приняли такое решение, которое будет на пользу христианству и польскому королевству. Посему Ягайло прибыл в Краков со своими братьями и большой свитой из литовской знати и, представ перед королевой, поднес ей королевские дары. Произошло это в 1386 году. Вскоре после этого, получив наставление в правилах христианской веры, он принял крещение и был наречен Владиславом. Имена его братьев также были изменены при крещении: Вигунт получил имя Александр, Коригайло Казимир, а Свидригайло Болеслав. В тот же день, когда они были крещены, совершилось бракосочетание с королевой, и к польскому королевству были навечно присоединены земли Литвы, Жемайтии и Руси. После этого Владислав был помазан и коронован польским королем. Было это в 1387 году. Желая обратить в христианство литовцев, он, взяв с собой свою жену королеву, воеводу Мазо- вии и множество епископов и других священнослужителей, отправился в Литву и принялся убеждать народ отказаться от идолопоклонства, гася священный огонь, разрушая до основания храмы и алтари идолов, вырубая под корень рощи, убивая змей, которым он поклонялся. Однако на призыв рубить священные рощи и деревья никто из народа не осмеливался прикоснуться топором к священному древу, пока сам призывавший своим примером не воодушевил их. Устранив все язычество, он наставил народ в правилах веры и слове Господнем, после чего окрестил. И каждому простолюдину, принявшему крещение, благочестивый король щедро дарил новую одежду, сшитую из привезенной из Польши ткани, и этой своей заботой и щедростью он добился того, что этот народ, грубый и бедный, довольствовавшийся до того дня лишь одеждой из льна, узнав о такой щедрости, чтобы получить шерстяную одежду, стекался тысячами со всех концов и крестился. Однако жемайты, хотя вместе с Литвой и были присоединены к польскому королевству, не преклонились под ярмо Христа, а вместе с обдорцами остались приверженными язычеству. Обе эти области (согласно тому, что пишут Петр Крусбер (II) и Карл Ваг- рийский (VII) «[Истории] венедов») населены славянами, воинственными и сверх меры свирепыми; что они доказывали не раз в войнах, которые они вели со своими соседями, которых они постоянно держали во всеоружии. Как пишет Крусбер, в набегах и грабежах им не было равных.

Жемайты (Samoiedi), подобно прочим славянам, также имели особых идолов и особый культ, весьма походивший на литовский. Были они, однако, весьма привержены гаданию и предсказаниям. Более всего они поклонялись огню, считая его священным и вечным, и держали его в башне на вершине горы, где жрецы поддерживали его, непрерывно подкладывая дрова. Были у них и священные рощи, которым они поклонялись как святым местам и обителям своих богов. И они пребывали в такой слепоте разума, что считали необходимым почитать священными не только упомянутые рощи, но и птиц и зверей, которые в них обитали, а равно и все, что в них входило. В этих рощах у них были пепелища отдельно по каждому дому и роду, на которых они предавали огню своих близких и родных вместе с конями, седлами и лучшей одеждой. Рядом с пепелищем они устанавливали некие сделанные из коры скамьи, на которые клали еду из полбы в форме сыра, и окропляли пепелище пивом, пребывая в заблуждении, что души их мертвецов, тела которых они предали огню, приходят по ночам и подкрепляются пищей. Жемайтские крестьяне (как пишет Александр Гваньини в своей «Сарматии») держали у себя в домах неких пресмыкающихся с четырьмя лапами наподобие ящериц, крупных и черных, называя их на своем языке «живойты» (Givoytii) и почитая за домашних богов. В определенное время они очищали свои дома, животные приходили и ели то, что им было приготовлено; и, пока они ели, вся семья в великом страхе и трепете стояла вокруг, ожидая, когда те насытятся и уберутся восвояси. И если в той семье случалась беда, они считали, что причиной этому было то, что с гадом, их домашним богом, недостаточно хорошо обошлись, и он не насытился. Каждый год в конце октября после сбора урожая они устраивали торжественный общий пир: все сходились с женами, детьми и слугами в место, назначенное для пира, накрывали стол на сене, в центр стола клали хлеб и рядом ставили два сосуда с пивом. Затем приводили теленка, хряка со свиньей, петуха с курицей и прочих домашних животных по очереди, самца с самкой. Желая закласть их в жертву, сперва выходил предсказатель и, произнеся некоторые слова, начинал бить палкой животное, а за ним и все присутствующие принимались бить животное по голове, лапам, а потом по брюху, приговаривая: «Это тебе, бог Зимених (Ziemennich) (так как эти крестьяне так называли своего демона). Благодарим тебя за то, что сохранил нас в этом году невредимыми и доставил изобилие во всем. Ныне просим тебя быть милостивым и в наступающем году, защити нас от огня, булата, мора и всех врагов». Затем они поедали жертвенное мясо, и от каждого кушанья, перед тем как съесть, отрезали кусок и, бросая его наземь в каждом углу дома, приговаривали: «Эти жертвы тебе, Зимених, прими их и съешь с удовольствием»; и тогда принимались за еду. Эти суеверия жемайтов были в силе до 1413 года, в котором польский король Владислав по Божьему внушению пошел на них и победил. Он разрушил башню священного огня, раскидав его и погасив, вырубил под корень рощи, к великому удивлению жителей, которые поражались тому, что рубившим их польским солдатам не было от этого никакого ущерба, похожего на тот, что они сами не раз испытывали. Совершив вышесказанное, король Владислав повелел всем сделаться христианами и креститься, возведя прекрасную церковь в Медниках.

Обдорцы (Obgoriani) поклонялись идолу, который называли Золотая Баба (Zlatababa), то есть золотая старуха, и находился он на реке Обь. На руках у идола был мальчонка, который, как говорили, приходился ему внуком, был там еще некие инструменты, издававшие громкий звук наподобие трубного. Жрец спрашивал совета у идола, когда хотел сделать что‑либо или отправиться в другое место. И это весьма удивительно, поскольку, как пишет Абрахам Ортелий в своем «Обозрении», он всегда давал им точные и определенные ответы относительно того, что они должны были делать. Ни один прохожий не осмеливался пройти мимо, не поднеся что‑либо истукану; если же у него ничего не было, то, вынув ворсинку из своей одежды и пав ниц (как пишет Иоганн Боэмус), подносил ее идолу. Упоминание о времени, когда обдорцы были обращены в христианство, я не смог найти ни у одного из известных авторов, посему перейду к другим славянам, занявшим все морское побережье от Голштинии до Ливонии, где, согласно Пет- русу Ортопеусу, жило одно только славянское племя, называемое венедами, или венетами. То же самое сообщает и Иоанн Магнус Готландский. В 21–й главе VI книги он пишет: «Относительно того, кем были эти венеты, Иордан, ссылаясь на Аблавня, утверждает, что они были частью славянского племени. В те времена (так же как и теперь) славяне, будучи разделены на различные племена, имели множество различных наименований; и славяне ничем не отличаются от вандалов, за исключением одного, только имени». Иоганн Авентин (II) пишет: «При императоре Мар- циане, примерно в 453 году, венеды, именующие себя славянами, древнейшее племя Германии (как пишет Тацит), совершая набеги на леса и горы, лежащие между певкинами и финнами, за грехи наши (как пишет Иордан) начали ожесточаться, расти и усиливаться, так что постепенно упомянутыми славянами оказался занят и заполнен весь промежуток от Эльбы до Танаиса на всю длину и ширину между морями Коданским и Адриатическим». Проникли они и до крайних пределов Западного океана, как видно из Павла Диакона, который в XVII книге пишет: «На следующий день ромеи задержали трех славинов, при которых не было никакого оружия, а только цитры. Император Маврикий спросил их, откуда они идут и откуда родом. Те ответили, что рода они славинского, а живут на конце Западного океана; и что аварский король Каган отправил к ним посольство с дарами для государей их племени, прося о помощи против ромеев. Тогда их таксиархи послали упомянутых послов, чтобы дать понять Кагану, что они не могли этого сделать по причине большой удаленности (по их словам, они провели в пути восемнадцать месяцев), и несли они цитры, так как никогда не видели своих соплеменников вооруженными, поскольку в их стране не знакомы с оружием. Император, подивившись их возрасту и похвалив за крупное телосложение, отослал их в Ге- раклею». От этих славян венедов произошло название Венедского моря, так как, перейдя Вислу и дойдя до Эльбы, они напали на жителей побережья Коданского моря. В те времена те земли населяли сильные и могущественные племена свевов, лангобардов, ран и шведов (Suitoni); все они были побеждены славянами и ушли на Дунай. Давид Хитреус, описывая в III книге это славянское нашествие, пишет: «Генеты, или венеды, которых немцы называют «вендами» (Vuenden), итальянцы «славянами» (Slavi), а мы «вандалами» (Vandali), около 500 года от Рождества Христова заняли все это побережье Балтийского моря после судьбоносного переселения народов, и от Балтийского моря до Эльбы, от ее истоков, или одиннадцати ручьев, которые в нее впадают до того как она покидает Богемские горы, почти до самого ее устья, на протяжении нескольких веков жили, значительно распространив свое господство, пока Генрих Птицелов и Оттон Великий не оттеснили их сначала к Эльбе и Гаволе, а затем Генрих Лев, 600 лет спустя после их первого пришествия в эти края, в результате непрерывных войн частью истребил, частью разбил и покорил; и вместе с христианской религией были основаны в тех краях немецкие колонии, хотя и ныне остатки славян живут на берегах Эльбы в Лужице и других местах». Хотя в начальный период заселения побережья Балтийского моря они пришли под одним–единственным именем славяне, в дальнейшем они получили разные имена. Их стали звать поморяне (Pomerani), вильцы (Vvilzi), ране (Rvgiani), или раны (Rani) (островитяне, живущие против них), варны (Vvarnavi), бодричи (Obotriti), пола- бы (Polabi), вагры (Vvagiri), глиняне (Lingoni).

Имя поморян, известных еще древним, означает «поморский народ», так как слово Pomerie на славянском языке означает не что иное, как «поморье». В прошлом пределы Поморья (Pomerania) были значительно шире теперешних. Как пишет Альберт Кранц (1,16), они вместе с кашубами жили на этом побережье еще до пришествия Христа.

Вильцами (Vvilzi), лютичами (Lutici), или лузичами (Lusitij), называли следующие четыре народа: доленчан (Tolenzi), ратарей (Redari), или ряду- ров (Riadvri), черезпенян (Circipani) и хижан (Kyzini).

Вильцы получили свое имя (как пишет Гельмольд в 3–й главе) за их большую силу. Гельмольд считает доленчан и ратарей одним и тем же народом. Последние получили свое имя, вероятно, от города Ретра, а первые — от реки Доленицы (Tolenso), по которой они жили. Ратари жили в пределах штетинцев между реками Пена (Pani) и Одер (Viadro).

Черезпеняне получили свое имя от реки Пены (Pani), они жили близ Грейфсвальда (Gripsualdia), Вольгаста (Volgasto) и Штральзунда (Sondio).

Хижане жили близ города Gucegouio, и, возможно, оставили этому городу свое имя.

Ране, или раны, называются так от острова Ран (Rugia) подобно тому, как богемские чехи (Czechi di Boemia) называются бемами.

Варны получили свое имя от реки Варна (Vuarnauo), протекающей по территории Ростока.

Бодричи владели землями мекленбуржцев.

Полабы, полагаю, получили свое имя от равнинности своей страны. Столицей их был город Рацебург, весьма известный прежде своим княжеством, а позднее епископством.

Вагры жили близ Альденбурга (Adelburgo), города, знаменитого в прошлом своим епископством, которое по прошествии некоторого времени при епископе Герольде было переведено в Любек.

Глинян (Lingoni) и линов (Lini) я не различаю: первых Гельмольд упоминает в 1 главе I книги, последних — в 38 главе. Люн и Люнебург (Lune & Luneburgo) еще хранят о них память, так как, говорят, они жили в тех краях.

Имена других славянских народов, осевших, как пишет Гельмольд, в Восточной Славии, или же между реками Эльба и Одер, то есть в Бранденбург- ской марке, суть следующие: любушане (Levbvsi), вилины (Vvilini), стодо- ряне (Stoderani), брежане (Brizani), верлы (Vverli), или герулы (Ervli), и многие другие, встречающиеся у Гельмольда.

Верлы, или герулы, жили по реке Гаволе, их имя еще и сегодня остается в названии города Вурле (Vuerlo), расположенного в пределах бодричей.

Государи, правившие упомянутыми верлами, перечислены ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРЕЙ И ПРАВИТЕЛЕМ СЛАВЯН ВЕРЛОВ, ИЛИ ГЕРУЛОВ

Аритберт(Ariberto). Во времена императора Карла Великого был государем славян верлов и ран с Балтийского моря. За него вышла замуж Хильдегарда, свояченица, то есть сестра жены короля Швеции и Готии Свена.

Биллунг(Bilingo), сын Аритберта. Покорил соседние народы и расширил свои владения от Вислы до Везера, от Дании до Голштинии. Жил в Мекленбурге, бывшем резиденцией и метрополией его предков. Владел некоторыми приморскими городами, весьма знаменитыми своими торгами и портами, а именно Юлином, Винетой, Ретрой, Старгардой, или Старгра- дом, Вольгастом, Куцином (Custin), Хижином (Kyssino), Димином (Domyn), Малховом (Melchouro).

Мечилав(Mizilao), или Мечислав (Mizislavo), и Мстивой (Mistivoy), братья и сыновья Биллунга, правили славянами верлами и были свирепейшими врагами христиан. Мстивой взял в жены Маргариту, дочь императора Генриха I, по прозвищу Птицелов, и имел от нее трех сыновей: Удо (Vdone), Анадрага (Anadrag) и Гнеуса (Geneo). В преклонных годах стараниями своей жены принял христианство и принес покаяние в Бардовике.

Готшалк(Godoscalco). Примерно в 1040 году возвел укрепление на месте рыбацкого поселка, где в наши дни находится Любек, весьма большой город тамошнего побережья, называвшегося в прошлом Буте (Bute), или Вагрией. Этот государь был обращен в веру Христову альденбургским епископом Марконом.

Удо, сын Мстивоя, первого христианина в тех краях. По причине изнурительных войн с Теодорихом Бранденбургским и неким саксонским маркизом Бернардом оставил христианскую веру. Святой Ордульф посылал к нему многих святых мужей, дабы отвратить его от войн, которые тот вел непрерывно на протяжении двенадцати лет, но напрасно. Он не только не сделал то, к чему его призывали, но, схватив некоторых из упомянутых святых мужей, предал их мученической смерти, и среди них епископа бремен- ского, гамбургского и мекленбургского.

Априбион(Apribiono), подражал своему отцу в преследовании христиан.

Готшалк(Godoscalko), сын Удо. Будучи призван к христианской вере, был не только последователем Христа, но зачастую и сам лично проповедовал и утверждал народ в Христовой вере; за что в 1060 году был своими предан смерти, оставив после себя двух сыновей, Генриха и Бутуя (Buto), которые расширили город Любек. [Бутуй] был позднее изгнан ран- ским королем Крутом (Critone) и некоторое время спустя убит неверными в Голштинии.

Генрих(Henrico), сын Готшалка и брат Бутуя. Будучи изгнан из отечества Крутом Раном, он в конце концов с помощью жены последнего по имени Славина, сумел убить своего врага. Взяв ее в жены, он имел от нее трех сыновей, а именно Кнута (Canuto), Святополка (Sandopolco) и Зви- нике (Suuino). Поскольку все они погибли, не оставив сыновей, на них прекратился род государей славян верлов: Кнут был убит своим братом Свято- полком, а последний одним благородным датчанином. При этом Генрихе ране и верлы вновь обратились к язычеству, несмотря на всевозможные усилия их государя отвратить их от этого.

Кнут(Canvto), сын датского короля Генриха. После пресечения рода государей верлов был утвержден во власти над верлами и Мекленбургом императором Лотарем, который держал пленниками в Шлезвиге истинных и законных наследников, потомков государя Удо, а именно Никлоту (Nicleta), называемого также Никлотом (Nicleto), и Прибислава. Было это примерно в ИЗО году от Рождества Христова.

Прибислав(Pribislao), обретя свободу, вернул себе власть своих предков, хотя его подданные вновь обратились в язычество. Все усилия саксонского герцога Генриха Льва отвратить их от этого с помощью длительных войн оказались напрасными; равно как и Оттон, бамбергский епископ, отправившись к ним с проповедью, принял мученическую смерть.

Прибислави Вартислав(Pribislao, Vvratislao), сыновья Никлота. Будучи абсолютными властителями верлов, в результате многочисленных длительных войн были побеждены саксонским герцогом Генрихом Львом, который вновь обратил верлов в веру Христову, а Вартислава, отказавшегося принять христианскую веру, в 1170 году приказал распять на кресте. Он взял с собой в Африку Прибислава, когда отправился посетить Гроб Господень. Прибислав, вернувшись обратно, в 1179 году погиб в Люнебурге на турнире, когда под ним пал конь. Он был погребен в Доберане (Dobrea) под следующей надписью:

PRIBISLAVS DEI GRATIA WERLORUM, WAGRIORVM, CIRCIPANORVM, POLABORUM, OBRODITORVM, KYSSINORVM, ET VANDALORVM REX,

(Прибислав, Божьей милостью король верлов, вагров, черезпенян, полабов, бодри чей, хижан и вандалов.)

Таковы были государи, правившие в прошлом славянами верлами в провинции, называемой Вурле (Vuerlia), в настоящее время герцогство, или княжество Мекленбургское. В этой провинции в прошлом находились города, весьма известные у северных народов своими торгами, а именно Винава (Vuynaua), Юлин и Вурле (Vuerlia), получивший свое имя от народа верлов (Vuerli). Себастьян Мюнстер в своей «Космографии» (III), говоря об обитателях тех мест, пишет, что первые тамошние жители именовались верлами, бодричами или общим именем вандалов. Несколько далее он добавляет: «Народ этот был свободный и отважный, никогда не бывший под властью римлян, привычный к войнам. Он был главным среди тех готов, что тревожили войнами Рим, Италию, Францию, Испанию, Африку, Европу и Азию. Даже Карл Великий, сражаясь с саксами, не беспокоил верлов». Так пишет Мюнстер.

Любушане (Levbvsii) дали имя городу Лебус (Leubusio), знаменитому своим епископством.

Вилины (Vvilini) и стодоряне (Stoderani). По мнению многих современных авторов, жили близ Берлина и Бранденбурга.

Стодорян и брежан (Brizani) Гельмольд помещает на территории Гавельбурга. Город Бризен (Britzen & Briz) и сегодня хранит в своем названии имя брежан.

Были и другие славянские народы, а именно предеценты (Predecenti), сербы (Sorabi), дитмарши (Thetmasi), голштинцы (Holsatij), штурмары (Stermarij) и нордалбинги (Nordalbingi), которые жили на Венедском море и внушали ужас не только соседним, но и весьма далеким от них народам. Они воевали с Датским королевством, считая, по словам Гельмольда, войну с датчанами забавой. При этом, как пишут Саксон Грамматик и Петр Суффрид (II), они никогда не воевали с датчанами за полуостров, но всегда претендовали на корону и все королевство. Разоряли они также Саксонию, Тюрингию, Франкию и Германию, нападали на Аквитанию, Британию, Нортумберленд (Umbria), Зееланд (Salandia) и Оланд (Olandia). Иоганн Авентин (III) пишет, что упомянутые славяне, начав усиливаться во внутренней Германии в 480 году, стали проявлять жестокость по отношению к своим соседям. Посему тогдашний король швабов (Sueui) Аларих, не имея достаточно сил для отпора, оставил Силезию, Эльзас и другие земли на севере и востоке и ушел со своими баварами на запад, осев на Дунае, Рейне, Неккаре (Negro) и Эльбе. Земли, оставленные швабами и баварами, были заняты позднее славянскими королями Чехом и Ляхом, которые владеют ими и поныне. Совершив затем вторжение в Саксонию, они предали ее жестокому разграблению и, овладев некоторыми городами, еще и теперь там живут, как пишет Беат Ренан в I книге «Германии». Аймоин Монах (IV, 23) пишет, что славяне, придя в Тюрингию, жили в Мерзебурге (Merouesburgo) и основали за его пределами множество селений. Так, в лесу под названием Hirsbrulis они возвели Tunechdorff, Tugebrachtest, Nevuchenrodt, Hochdorff и много других селений.

Как пишет Винфрид Английский, который позднее получил имя Бонифаций и стал епископом Майнца (Maguntia), в послании английскому принцу Эдуарду (Edoaldo), у упомянутых славян был обычай, что жена после смерти мужа бросалась в костер, на котором предавалось огню тело ее мужа.