"В одной из глав книги Иова говорится о некоей печати, лежащей на руках каждого человека. Но кто же впервые и когда заинтересовался этими своеобразными "знаками судьбы"? Трудно сказать. Известно только, что пристальный интерес к отпечаткам пальцев возник на Востоке. Во всяком случае, в одном из американских музеев хранится оттиск большого пальца на китайской глиняной печати, датированной III веком до новой эры. Заменяли свои подписи отпечатками пальцев и в древнем Вавилоне, и в Египте, и в Ассирии, и в Индии. Недаром в санскритском языке два разных по сути понятия, "печать" и "оттиск пальца", объединены одним общим словом.

Выходит, еще в те столь отдаленные от нас времена кому-то удалось подметить, как непохожи эти знаки друг на друга - и эта непохожесть стала "знаком" человека. Стала задолго до того, как была признана явлением науки, и вошла в нее в 1926 году на ежегодной сессии Американской ассоциации анатомов самостоятельной отраслью знаний под названием "дерматоглифика".

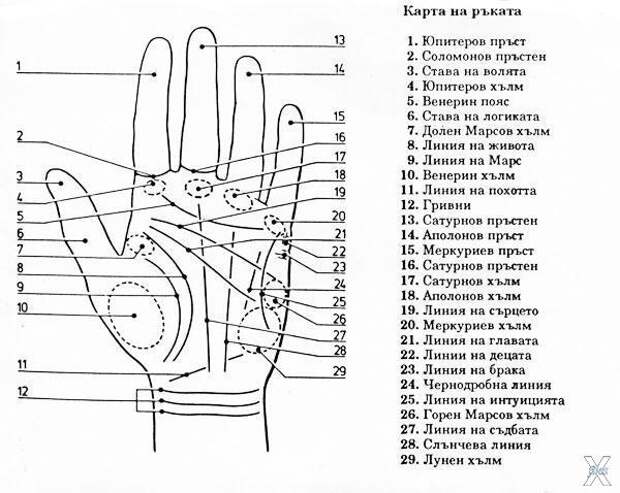

Сложность и неповторимость папиллярных линий интриговала таких колоссов мысли, как Аристотель, Парацельс и Ньютон. А хиромантию - предсказание судьбы по кожному рельефу ладоней - практиковал еще древнегреческий философ Анаксагор. В средневековой же Европе штат хиромантов существовал при дворе любого монарха. Причем случалось, что хиромант занимал одновременно и должность астролога, так как западный вариант хиромантии тесно связан с астрологией. Свидетельство тому - названия различных линий и выпуклостей на ладони: линия Солнца, скажем, предвещает счастливую судьбу и богатство; линия Марса весьма редко встречается, но уж если встречается, то это признак такой жизненной силы, которая вопреки даже прерванной линии жизни способна обеспечить своему владельцу долголетие; по холму Меркурия судят о талантах в науке, искусстве, торговых делах; холм Венеры - это любовь, чувственность; лунное возвышение - романтичность и... изменчивость; холм Юпитера - амбиция, власть. Интересно, был ли развит этот холм у Наполеона?.. Никаких сведений на этот счет не сохранилось. Да и стоит ли заниматься такими историческими экскурсами только для того, чтобы выявить, насколько большинство постулатов хиромантии не соответствует действительности. Достаточно убедиться в том, что у людей одного и того же возраста, умерших в один день, линии жизни разной длины".

Однако не стоит слишком высокомерно и скептически относиться к двоюродной сестре дерматоглифики, хотя в ее основе нет, разумеется, никакого научного фундамента. "Но разве была какая-либо научная база, например, у алхимиков? Тщетно тратили они десятилетия труда на поиски "философского камня", который оказался мифом. Но идея взаимопревращения металлов - по своей внутренней сути глубоко научная - стала реальностью в наш атомный век. Так и хироманты среди мешанины из мистики, суеверия и шарлатанства пронесли песчинки житейского опыта, который все еще ждет своего научного объяснения" - эти слова заведующей кафедрой биологии Минского медицинского института И. С. Гусевой приобретают программный смысл по отношению к дерматоглифике - науке, призванной ответить наконец, почему же люди веками так пристально вглядывались в рисунок на ладонях. Посудите сами, коль скоро папиллярные линии уникальны и способны помочь безошибочно назвать их владельца, то почему же они не в состоянии охарактеризовать его физиологические и психологические особенности? Ведь подчас даже беглого взгляда достаточно, чтобы узнать по руке кузнеца или скрипача. Но это опять же наблюдения дилетантские, лежащие, если можно так сказать, на поверхности. А что же все-таки говорят по этому поводу специалисты?

Из беседы с Татьяной Дмитриевной Гладковой, старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ, автором книги "Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека".

- Взгляните на свою ладонь... Видите эти четкие глубокие борозды и на пальцах между фалангами тоже? Впрочем, правильнее называть их сгибательными складками кисти. Появляются они у каждого из нас еще до рождения и остаются неизменными всю жизнь, разве что за незначительным исключением. Для специалиста, занимающегося дерматоглифическими исследованиями, сгибательные складки - своего рода топографические вехи, столь необходимые при изучении кожного рельефа. Вот, например, складка большого пальца, полукругом охватывающая подушечку у его основания ("линия жизни"). В центре ладони, наискосок от промежутка между большим и указательным пальцами - пятипальцевая складка ("линия ума"). Попробуйте согнуть пальцы -средний, безымянный и мизинец. Видите, как четко проявилась противостоящая им поперечная трехпальцевая складка ("линия сердца"). Можно отметить срединную продольную складку ("линия судьбы") и запястную ("браслетная линия"). А теперь обратите внимание на множество едва заметных кожных гребешков, сплошь покрывающих всю ладонную поверхность. Вот это и есть те самые папиллярные линии (от латинского "рарШа" - сосочек), что служат объектом дерматоглифики. Устройство их хорошо видно на рисунке, воспроизводящем строение "гребешковой кожи".

Каково же назначение кожных гребешков? По мнению одних ученых, будучи расположены рядами, они помогают нам удерживать предметы, не позволяя им выскальзывать из рук. Однако вот что любопытно: "гребешковая кожа" более, нежели гладкая, богата чувствительными нервными окончаниями. В таком случае, быть может, именно гребешкам наши ладони обязаны особой чувствительностью при осязании? Есть и такая точка зрения.

Кстати, не потому ли почти беспредельно разнообразие кожных узоров, что оно отражает одну из сторон нашей индивидуальности - несходство осязательных восприятии? И это крайне важно, ведь речь идет об одном из способов познавать окружающий нас мир. Может быть, здесь уместно вспомнить о том, что Аристотель отводил осязанию особую роль, рассматривая его даже как основу интеллекта.

Но вы спросите, кто же все-таки прав? По-видимому, это тот самый случай, когда правы и те, и другие исследователи. Гребешки выполняют как бы двойную функцию: и механическую, и осязательную.

В 1823 году чешский биолог Ян Пуркинье опубликовал подробное исследование кожи и глаза, где отдельную главу посвятил изучению кожного рельефа ладоней. Он даже впервые попытался классифицировать пальцевые узоры.

Да, не удивляйтесь, несмотря на индивидуальное своеобразие кожного рельефа, он содержит некие типы узоров, что позволяет разделить всех людей, живущих на земном шаре, на особые группы.

Однако прошло еще не одно десятилетие, прежде чем дерматоглифика сложилась как самостоятельная научная дисциплина, прежде чем удалось в многочисленных экспериментах и наблюдениях проверить и подтвердить бог весть когда возникшее предположение: рисунок на ладонях сугубо индивидуален у каждого из нас и с возрастом не меняется. Именно это постоянство папиллярных линий вкупе с их неповторимостью позволило криминалистам еще в конце XIX столетия использовать отпечатки пальцев в качестве основной улики при опознании преступника.

Первую научно обоснованную классификацию пальцевых узоров предложил в 1892 году известный английский ученый Фрэнсис Гальтон. Правда, несколько измененная впоследствии им самим и его последователями, она и по сей день остается актуальной. В основе ее четыре типа папиллярных рисунков: дуга, петля, завиток и сложный узор. При этом не считая, разумеется, всевозможных вариаций и дополнительных подробностей. Достаточно, например, сказать, что некоторые специалисты, занимающиеся судебной медициной, учитывают непременно и конфигурацию узора, и размер его, и направление, и сочетание с прочими узорами, и различные промежуточные формы.

Распределяются же типы узоров по земному шару не как попало, а с определенной закономерностью. Так, например, они четко различаются у разных рас - петли у европейских народов встречаются чаще, чем у монголоидов. А также у мужчин и женщин - у последних .преобладают дуги. "Это показатель того, что папиллярные узоры генетически обусловлены и являются одним из признаков наследственности. Но где расположены гены, отвечающие за индивидуальную структуру кожного рисунка, к сожалению, не ясно. Возможно, это целая группа генов, расположенных в различных хромосомах, включая половые хромосомы X и У. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что новую эпоху в дерматоглифике открыл американский ученый Гаррис Уайлдер. Пожалуй, его можно с полным основанием назвать родоначальником этнической дерматоглифики. Именно он, потратив много лет на изучение кожного рельефа у разных человеческих рас, установил расовые различия в направлении линий и в узоре кожных гребешков на ладонях. Разумеется, это не значит, что, взглянув на ладонь первого попавшегося человека, специалист легко и безошибочно определит его расу и национальность. Выявить эти особенности можно лишь в значительных по объему выборках, причем из разных популяций, ибо определенным комплексом признаков характеризуются лишь большие расовые группы. Так, например, у народов Европы, Северной Африки, Передней Азии, европеоидов Индии и американцев европейского происхождения петли встречаются чаще завитков. А в Европе процент завитков увеличивается с севера на юг и с запада на восток.

Первый человек, который проживет 1000 лет, уже родился

Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, бросил вызов проблеме биологического старения и заявил, что первый «человек-миллениум» уже появился на свет. Старение — это самый главный враг живых организмов. Можно переживать по поводу глобального потепления или загрязнения окружающей среды, но старость — это единственная «гарантированная» беда, которая настигнет каждого из нас. Или все-таки нет?

Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, занимается поиском средства, которое избавило бы человечество от биологического старения. Он искренне убежден, что существование мира, в котором возрастные заболевания попросту не существуют — это реальность, ждущая нас уже в ближайшем будущем. Ученый считает, что первый человек, который доживет до 1000 лет, не просто родится в каком-то гипотетическом будущем, но уже появился на свет. Он также считает, что наука найдет способ качественно усовершенствовать терапию, направленную на устранение возрастных изменений организма, в течение ближайших 20 лет!

На первый взгляд подобные заявления звучат как научная фантастика, однако еще в 2017 году ученые совершили значительный прорыв в области исследований методов борьбы со старением. Они даже обнаружили особое молекулярное соединение, которое помогает организму бороться со старением. «Старение — это бич, который ежедневно убивает 110 000 человек во всем мире. Оно причиняет нам неисчислимые страдания, и, вопреки расхожему мнению, мы можем с ним бороться, поскольку данная проблема поддается научному и технологическому вмешательству», поясняет Грей. По данным ООН, к 2050 году численность людей, возраст которых превысит 60 лет, удвоится и будет составлять порядка 2,1 миллиарда человек. Грей предлагает создать сеть международных клиник, которые будут бороться со старением путем изучения семи главных проблем, таких как:

- атрофия тканей

- раковые клетки

- митохондриальные мутации

- усиление внеклеточного матрикса

- внеклеточные скопления

- внутриклеточные скопления

- механизмы клеточной смерти

Разумеется, самой главной проблемой в этой стратегии является огромное количество средств, которые предстоит потратить даже на частичное воплощение амбициозных планов. Впрочем, если ученым удастся решить и взять под контроль хотя бы некоторые факторы из списка, то у человечества появится шанс значительно увеличить срок своей жизни. Грей справедливо считает, что для победы над старостью лидеры всех стран мира должны единогласно поддержать предложенную им инициативу и бороться с биологическим старением сообща — лишь тогда у нас и в самом деле появится шанс если не на бессмертие, то хотя бы на старость, лишенную болезней и хлопот.

-

5 самых завидных женихов России: Богатые холостяки отечественных широт

Просматривая списки Forbes, мы обнаружили, что часть успешных предпринимателей, оказывается, не женаты! Причем молодые мужчины могут похвастаться не только дорогими машинами, но и весьма высоким интеллектом, целеустремленностью и нестандартным подходом ко всему, что их окружает. Впрочем, многие из них считают институт брака изжившим себя, поэтому хоть и не носят кольца, но вот от воспитания своих детей все же не отказываются. Итак, читайте об амбициозных российских миллиардерах в нашем обзоре.

Павел Дуров, 36 лет, состояние 17,2 миллиарда USD

Пожалуй, этого представителя бизнес-элиты знает каждая уважающая себя любительница социальных сетей. Именно Павел создал знаменитую сеть «ВКонтакте», а также независимый мессенджер Telegram. Согласитесь, чтоб придумать и осуществить эту задумку, надо обладать не шуточными способностями. Так и есть: Павел — классический отличник, он успешно окончил Академическую гимназию, затем и Санкт-Петербургский госуниверситет. Талантливого юношу заметили с первых лет учебы: своими успехами в освоении новых знаний он заслужил стипендию Правительства РФ, Президента РФ и трижды – Потанинскую стипендию.

Еще в студенческие годы он отличился, создав несколько некоммерческих, но очень востребованных интернет-проектов. К ним можно отнести библиотеку рефератов в электронном виде и форум для научных дискуссий. Со временем Павел понял, что обсуждать новости науки – это слишком мало для студентов, они хотят полноценного общения в сети. Поэтому в 2006 году Павел и его брат запустили сервис «VK», который стал русским аналогом Facebook. Сегодня это самая популярная социальная сеть в России, ее используют почти 72% российских пользователей интернета. С 2014 года Дуров сменил место жительства, покинув РФ. У Павла двое детей, но он принципиально не хочет регистрировать брак, считая его пережитком феодализма.

Дени Бажаев, 25 лет, состояние 750 млн. долларов

Этот молодой парень только с первого взгляда кажется юным для столь великого капитала. Тем более, что лакомый кусок в виде наследства от учредителя и владельца холдинга ОАО «Группа Альянс» мальчик получил, когда ему было четыре года. Его отец миллиардер чеченского происхождения Зия Бажаев трагически разбился в результате падения воздушного судна. Управлением активами и заботами о семье погибшего занялся брат погибшего, и сейчас Дени с родственником совместно ведут бизнес. К тому же молодой человек входит в правление компании «Русская платина». С детства Дени рос невероятно смышленым ребенком, с одинаковым успехом декларирую длинные стихи и складывая многозначные цифры. Способность к логическому мышлению и феноменальная память в результате помогли юноше показать отличный результат при проверке IQ.

Уже в 12 лет этот показатель у него составлял 149 баллов, тогда как средний результат студентов высших учебных заведений Америки составляет 105 баллов. Немудрено, что семья одаренного ребенка всячески поощряла его способности, делая упор на образование. Дени закончил МГИМО, затем был отправлен в Лондонскую экономическую школу. Надо заметить, что молодой мужчина не спешит афишировать свою жизнь, редко появляется на светских мероприятиях, а его аккаунт в Инстаграме является закрытым для незнакомых миллионеру людей.

Андрей Андреев, 47 лет, состояние 1,9 млрд. долларов

Этот ребенок тоже с детства поражал родителей своими способностями. Андрей родился в столице в семье крупного ученого-физика и уже с юных лет обладал обширными знаниями в этой сфере. В 10 лет его увлечение радиоэлектроникой принесло свои плоды: не имея телефона, он мог воспользоваться изобретенным им средством связи, чтоб связаться со своим другом из другого района. Андрей сам выбрал университет Валенсии, дабы получить высшее образование. Однако на середине учебы его бросил и вернулся в Россию, чтоб организовать свой первый бизнес. Его внимание привлекла пустующая ниша – в те годы компьютеры и комплектующие к ним были в дефиците. Андрей создал сеть магазинов «Вирус», а через некоторое время выгодно продал перспективную фирму.

Вторым бизнес-проектом стала система обработки статистических данных и веб-аналитики SpyLOG. Но и этот проект после доведения до совершенства Андрей перепродал. В его голове уже крутилась новая идея: создание дейтинг-приложения Mamba. Изначально этот проект был рассчитан лишь на российскую аудиторию, но с расширением границ сервисом знакомств захотели воспользоваться и зарубежные женихи и невесты. И Андрей создал Badoo, который стал очередным успешным бизнес-проектом. Предприниматель уже около пятнадцати лет проживает в Лондоне, получив в Великобритании второе гражданство. На вопросы журналистов он скромно отвечает, что занят, а со своей девушкой познакомился не с помощью собственных сервисов, а через знакомых. Однако ни об имени избранницы, ни о планах на создание семьи у Андреева выведать не удалось.

Кирилл Миновалов, 50 лет, состояние 850 миллионов долларов

Его родители, имеющими обычные профессии, и не могли представить, что их сын войдет в список Forbes и займет 120 место в ряду богатейших людей России. В юном возрасте Кирилл зарабатывал первые деньги, разгружая ящики на овощной базе. А в 20 лет его девушка хвасталась, что работа в банке приносит ей 300 долларов в месяц. Поэтому стремление стать богатым и независимым развилось в юном Кирилле в активную жизненную позицию. Уже в девяностые он образовал собственную консалтинговую компанию, а затем, закончив университет МИИТ, он стал учредителем банка «Авангард». У него довольно жесткие методы ведения бизнеса, зато его бизнес-детище сейчас входит в шестьдесят самых крупных банков России. Специализацией банка стала работа с юридическими лицами.

Несколько должников передали в собственность финансового предприятия земельные участки и солодовню. Так у успешного предпринимателя возник новый интерес: он стал заниматься сельским хозяйством. Сейчас в холдинг «Авангард-Агро» входит несколько солодовых заводов в России и Германии, более 400 тысяч га сельскохозяйственной земли, что позволило компании занять седьмое место в мире среди производителей важного компонента для пивоваренной промышленности. Кирилл к своему 50-летию успел обзавестись двумя детьми, однако он остается холостяком. В перерывах между управлением бизнесом предприниматель отдыхает в Альпах, отдавая предпочтение горнолыжному спорту.

Дмитрий Каменщик, 53 года, состояние 2,5 млрд. долларов

Дмитрий родился в семье радиофизиков в Свердловске. Поэтому тоже выбрал после школы институт, где преподавали точные науки – Московский энергетический. Однако после армии сменил направление учебы и стал студентом философского факультета МГУ. Но и тут не заладилось, и он занялся предпринимательством. Лишь в 2000 году Каменщик получил диплом социологического факультета МГУ, а в 2003 защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Вместе со своим другом он организовал компанию по грузовым авиаперевозкам через аэропорт «Домодедово».

Впоследствии ему пришлось возглавить управление фирмой. Успешная деятельность дала свои плоды – бизнес рос, в активе появилась собственная авиакомпания с парком самолетов. Удачный контракт по долгосрочной аренде земли под аэродромом и прилегающей территорией за невероятно низкие деньги позволили предпринимателю стать лидером. Сейчас ему принадлежит 100% пакет акций группы компаний DME. У бизнесмена по некоторым данным 4 или 5 детей. Однако он продолжает оставаться холостяком.

-

Forbes назвал три причины, которые заставят Байдена уступить Путину

Администрации Байдена придется пойти на уступки Москве и выполнить ее ключевые условия. Такую точку зрения высказал американский политолог Лорен Томпсон в своей статье для журнала Forbes. «ПолитРоссия» подготовила для своих читателей эксклюзивный пересказ этой публикации.

Белый дом упорно работает над созданием европейской коалиции, которая, по замыслу Вашингтона, будет противостоять России и поддерживать Украину, пишет Томпсон. Однако, по мнению американского эксперта, все эти усилия изначально обречены на провал.

«Вашингтон знает, что никто из европейцев не готов бороться за Киев, и европейцы знают, что Вашингтон тоже не будет этого делать», – констатирует автор публикации.

Томпсон подчеркивает: несмотря на тиражируемые слухи о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, оккупировать соседнее государство президент РФ Владимир Путин не собирается, хотя легко мог бы это сделать. Все, чего хочет Москва, – нейтрализовать военную угрозу.

«Это означает, что Украина не должна стать частью НАТО и предоставлять свою территорию для дислокации западных военных баз», – поясняет аналитик.

По мнению американского политолога, команда Байдена «рассказывает смелую историю» о том, почему США не намерены обсуждать подобные гарантии, которых требует РФ. Однако в конце концов Белый дом пойдет на уступки и выполнит большую часть требований Владимира Путина, полагает обозреватель Forbes.

«Байден и его команда просто не хотят публично признавать то, что происходит», – комментирует Лорен Томпсон.

Американский политолог назвал три причины, которые, скорее всего, вынудят Вашингтон согласиться с Москвой.

«Никто в НАТО не хочет открывать двери Украине, – подчеркивает Томпсон. – Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский считает укрепление связей с Западом ключевым элементом своей внешней политики, по факту его коррумпированная и отсталая страна не принесет ничего ценного Североатлантическому альянсу».

Автор Forbes напоминает: после распада Советского Союза НАТО продвинулся на восток, и «горстка» западных стран, обеспечивающих 90 % финансирования Альянса, взяла на себя обязательства перед десятком восточноевропейских государств, которым не хватает собственных средств для самообороны.

«Последнее, чего сегодня хотят Лондон, Париж и Вашингтон, – это добавить еще одного слабого “партнера” к своему растянутому альянсу», – заметил Томпсон.

Вторая причина, которая заставит Белый дом задуматься об уступках Москве, – это мнение рядовых американцев.

«Электорату США надоело, что его постоянно призывают спасать мир», – констатирует политолог.

На протяжении многих поколений Вашингтон отправляет войска за рубеж. В качестве примера Лорен Томпсон приводит военные операции в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Сомали.

«Любое военное вмешательство США в ситуацию на Украине повторило бы эту внешнеполитическую модель и дискредитировало бы администрацию Байдена в глазах избирателей», – полагает автор статьи.

Наконец, третья причина, которую называет Forbes, связана с военным могуществом России– в частности, с ее ядерным арсеналом.

«Москва обладает тысячами ядерных боеголовок. Многие из них способны достичь Америки и Европы, – напоминает обозреватель портала. – Таким образом, Россия вполне в состоянии стереть с лица земли все крупные города на Западе в течение нескольких часов».

Вступать в конфликт с Москвой из-за Киева – опасная идея, убежден Томпсон. Дело в том, что Украина «находится слишком близко к сердцу России», пишет он.

По мнению американского политолога, администрация Байдена может улучшить отношения с Россией, «молчаливо согласившись с требованиями Путина, но не выражая этого прямо».

«Никакого членства в НАТО, никаких военных баз, минимальная военная помощь, – перечислил автор статьи. – Таким образом, кризис из-за Украины будет преодолен, и Байден сможет вернуться к внутренним проблемам США, от решения которых зависит судьба его администрации».

-

Враждебное окружение

Космос не так уж пуст. Астрономы уже обнаружили сто миллионов малых тел, а предполагаемое количество астероидов и метеороидов «калибром» свыше двадцати метров достигает шестисот миллионов. И каждый из них способен при столкновении с Землёй вызывать большие разрушения, чем 17-метровый челябинский «снаряд», взрыв которого был эквивалентен «всего-то» 400 килотоннам тротила.

К счастью, большинство крупных астероидов вращается за орбитой Марса. Наибольшее беспокойство вызывают малые тела групп Аполлона, Атона и Амура, чьи орбиты пересекают земную.

Атонов обнаружено всего восемьсот, и столкновение с ними возможно, лишь когда Земля находится в перигелии — на минимальном расстоянии от Солнца. Но они коварны — подкрадываются со стороны светила, появляясь на звёздном небе только сразу после заката или на рассвете. Амуры, угрожающие планете в момент прохождения афелия (максимального расстояния от Солнца), видно хорошо, но увиденное не радует.

Если аполлоны и атоны – мелочь, то среди 3600 уже открытых астероидов группы Амура диаметр четырёх тел превышает десять километров, а одно — (1036) Ганимед — достигает аж тридцати двух километров в поперечнике.

Несколько тысяч астероидов признаны «потенциально опасными». И перечень наверняка не полон. Сколько ещё не найденных! Сколько комет скрывается на границах системы, миллионами лет выжидает далеко за пределами досягаемости земных телескопов, чтобы в свой срок ринуться к Солнцу, ускоряясь в свободном падении!

Космос полон сюрпризов.

Мониторинг

Избежать сюрпризов позволила бы служба контроля космического пространства, разговоры о создании которой ведутся с 1990-х годов. Но пока у нас есть лишь один из важнейших компонентов системы. Современные телескопы позволяют быть уверенными, что тела поперечником свыше ста пятидесяти метров, находящиеся между орбитами Меркурия и Марса, не останутся незамеченными.

Однако этого мало. Во-первых, разрешение требуется повысить на порядок, чтобы отслеживать и меньшие объекты. Ведь главную опасность представляют именно мелкие снаряды, подобные Челябинскому, взрывающиеся в земной атмосфере примерно раз в десять лет.

Во-вторых, сами по себе наземные и орбитальные обсерватории, автоматически выслеживающие в звёздном небе подвижные источники света и теплового излучения, не слишком полезны. Вычислительные центры не справляются с лавиной данных. Даже в общих чертах орбиты удаётся рассчитать менее чем для одной сотой обнаруженных тел. И пока нет оснований надеяться, что прогресс электроники решит проблему. В астрономии объём необходимых расчётов растёт быстрее производительности счётных машин!

Для создания эффективной противоастероидной обороны человечеству в первую очередь понадобится более совершенная математика. За последние два века все науки совершили фантастический рывок вперёд — кроме математики, во многом оставшейся на уровне XIX столетия и уже не отвечающей запросам естественных дисциплин.

Даже задача о гравитационном взаимодействии трёх тел, за исключением частных случаев, имеет лишь приблизительное решение. Астероид же взаимодействует одновременно со многими источниками гравитации. Поэтому для малых тел Солнечной системы возможен только примерный расчёт траекторий.

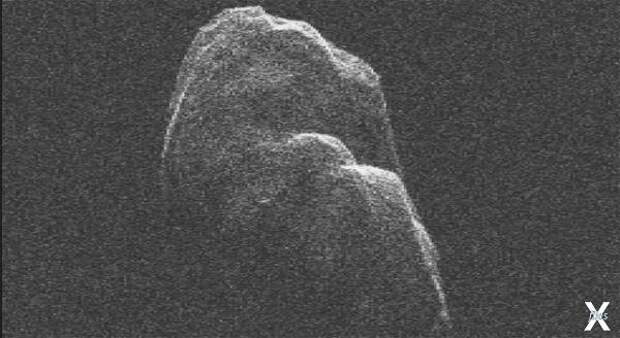

Космические скалы то и дело «теряются», оказываясь совсем не там, где их ждали. Орбиты астероидов неустойчивы и могут внезапно измениться. Например, движение Таутатиса – вытянутого астероида, вероятно, состоящего из двух слабо связанных тел длиной в два с половиной километра, — астрономы именуют «хаотическим». Одновременно находясь в резонансе и с Землёй, и с Юпитером, астероид ведёт себя непредсказуемо.

Даже если угрожающее Земле тело своевременно обнаружено, точность расчётов пока позволяет говорить лишь о той или иной вероятности столкновения. А этого мало. Ведь гипотетическая возможность катастрофы — ещё не повод что-либо предпринимать. К тому же моменту, когда опасения превратятся в уверенность, может оказаться, что стрелять уже поздно.

Айсберги космоса

Суммарная масса астероидов внутри орбиты Нептуна не превышает одной тысячной от массы Земли. А вот запас комет в облаке Оорта в несколько раз тяжелее нашей планеты. Эти «космические айсберги», состоящие из водяного, углекислотного, метанового и азотного льда, довольно велики. Диаметр появившейся в 1995 году кометы Хейла-Боппа достигал сорока километров.

Падения комет не так уж редки. Юпитер пережил два столкновения с ними всего за пятнадцать лет. В 1994 году на газовый гигант упала разорванная приливными силами на двадцать частей комета Шумейкеров-Леви. Взрывы мощностью до шести тысяч гигатонн, выбрасывавшие султаны газа на высоту трёх тысяч километров, продолжались шесть суток. А в 2009 году Юпитер без столь впечатляющих спецэффектов поглотил комету размером поменьше.

Кома, оболочка приближающейся кометы, срывается солнечным ветром, вытягиваясь в гигантский хвост, который позволяет заметить грозного гостя издали. Но, увы, происходит это далеко не всегда. После нескольких витков комета покрывается коркой из спёкшейся пыли и перестаёт таять. Примером «выродившейся» кометы может служить пятикилометровый Фаэтон, путь которого пролегает мимо всех планет земной группы.

Перехват

Но вот астероид замечен, его орбита точно рассчитана, и установлено, что вероятность столкновения высока. Возникает вопрос, что теперь делать.

Фантасты предлагают два метода защиты от угрозы из космоса. В киноленте «Метеор» (1979) астероид Орфей поражается залпом баллистических ракет. В фильме «Армагеддон» (1998) на угрожающее Земле 20-километровое тело высаживается десант астронавтов и подрывает его изнутри термоядерным зарядом. В «Столкновении с бездной» (1998) одиннадцатикилометровую комету пытаются уничтожить как гигантской миной, так и тучей ракет.

В реальности совершить мягкую посадку на космическое тело не так просто. Доставляющий сапёров корабль должен двигаться относительно Земли с той же скоростью, что и подлежащий уничтожению астероид, а эта скорость может доходить до 72 км/с. Для современных пилотируемых кораблей это пока слишком много.

Не удастся поразить астероид и обычными баллистическими ракетами, сконструированными для уничтожения неподвижных целей на поверхности Земли. Даже специальные противоракеты предназначены для перехвата боеголовок, летящих по космическим меркам очень медленно — со скоростью всего лишь 6,5–8 км/с. Причём для перехвата ракеты достаточно дистанции в километр.

Но астероид не разрушишь излучением и электромагнитным импульсом, а ударная волна не распространяется в пустоте. Расколоть или отклонить в сторону каменную гору удастся только прямым попаданием. И это нетривиальная задача. Существующие взрыватели не рассчитаны на срабатывание при столкновении снаряда с целью на таких гигантских скоростях.

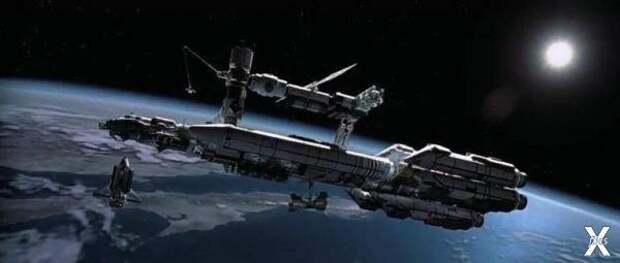

Ракеты придётся доработать. Но задача перехвата тел, обнаруженных за несколько месяцев и даже дней до столкновения, вполне разрешима. Помимо службы контроля космического пространства, включающей наземные и орбитальные телескопы, потребуется создать базы кораблей-перехватчиков на основе стратегических ядерных сил великих держав. От таких кораблей потребуется способность достигать второй космической скорости и постоянная готовность к старту.

А если не взрывать?

Могут существовать и «мягкие» методы противометеоритной обороны, без красочных взрывов и столкновений. Например, можно использовать эффект Ярковского — постепенное ускорение малых тел за счёт переизлучения полученного от Солнца тепла. Если на пути астероида распылить облако белого красителя, отражающая способность поверхности астероида повысится, и это приведёт к изменению орбиты.

Управлять движением малого тела можно, разместив на его поверхности ионный двигатель. Но для этого нужно доставить с Земли на астероид тысячи тонн горючего и смонтировать на месте громоздкое оборудование. Изменить орбиту астероида может «солнечный парус», но и для его установки понадобится высадка космонавтов. Тяга же всё равно будет невелика и скажется очень нескоро.

Самым изящным, эффективным, но требующим удачи и чрезвычайно сложных вычислений приёмом будет «бильярд» — таран крупного тела меньшим, орбиту которого изменить куда проще. Даже стометровый астероид при встречном столкновении превратит десятикилометровую гору в щебень или гарантированно отклонит в сторону ещё более крупный снаряд. Но подходящий «шарик», способный после ядерного пинка оказаться в нужном месте в нужное время, потребуется заранее отыскать.

К сожалению, все «мягкие» методы очень затратны и неспешны, а последствия их непредсказуемы. Отклонить астероид не так сложно, как рассчитать, скажется ли это на вероятности его столкновения с Землёй. Поэтому уничтожение «противника» остаётся наиболее разумным вариантом.

Армагеддон

Перехватывать, вероятнее всего, придётся тела диаметром от десятков до сотен метров. При удачном попадании одной боеголовки мощностью в полторы мегатонны должно хватить. Но следует понимать, что второй попытки не будет. Дистанция в двести тысяч километров — последний рубеж земной обороны. К тому времени, когда ракеты сблизятся с целью, до столкновения останется от одного до шести часов.

Эффект обстрела зависит от размеров, скорости и типа несущегося к Земле тела. Если скорость велика, а масса не слишком, есть шанс, что взрыв отведёт удар. Свою роль сыграет и порода, слагающая астероид. Боеголовка, способная распылить пятисотметровую глыбу хондрита, осилит оливиновый монолит лишь диаметром вдвое меньше, а железо-никелевый слиток — не более чем сто метров в поперечнике.

Тело размером с Челябинский и даже Тунгусский метеороиды термоядерный заряд, скорее всего, просто превратит в пыль. Более крупной проблемой станет приближающееся тело диаметром свыше километра. Казалось бы, что может быть проще? Выпустить по большой цели две-три ракеты — и так до победного конца. Но организовать одновременную бомбардировку несколькими ракетами крайне трудно. Уже после первого взрыва цель отклонится и окутается завесой мелких осколков.

В теории самые мощные ракеты-носители могут доставить к цели заряд мощностью в тридцать мегатонн, который при попадании оставит одно воспоминание от полуторакилометровой горы. Но все такие ракеты криогенные, то есть используют в качестве горючего сжиженный газ, а значит, требуют длительной подготовки к старту. Кроме того, едва ли боеприпасы, используемые раз в миллион лет, будут храниться на складах. А значит, сверхмощный фугас и специальную противоастероидную боеголовку с разгонным блоком, системами связи и наведения придётся спешно изготовить.

Но что, если случится промах? Даже близкий взрыв не принесёт пользы. Частичное испарение астероида создаст небольшую реактивную силу, но ведь снаряд уже находится в гравитационной яме Земли! Если скорость тела велика, оно, возможно, отклонится, зацепит верхние слои атмосферы и уйдёт. Если же астероид «медленный», догоняющий планету, катастрофы не избежать.

И даже поразив астероид, боеголовка лишь раздробит его. Каменная громада превратится в сноп обломков, и бомбардировка Земли, ранее лишь вероятная, скорее всего, станет неизбежной. Мелкие осколки сгорят в атмосфере, но и стометровых уцелеет немало. А ведь камень, оставивший нам на память Аризонский кратер, имел всего пятьдесят метров в поперечнике! После подрыва большого астероида потребуется, как выражаются военные, «дострел» обломков. Так же, как и в случае промаха по небольшой цели.

Это задача посложнее, чем накрыть незваного гостя первым залпом. Во-первых, ракеты, сближающиеся с остатками астероида, могут погибнуть в столкновениях с мелкими осколками. Во-вторых, скорость опасных осколков всё ещё в разы выше скорости ракет. Поразить их можно, только заранее просчитав траекторию. Но времени на это не будет. До разрушения астероида о разлёте его обломков нельзя сказать ничего. «Дострел» должны будут осуществлять ракетные базы, постоянно дежурящие на орбите и вооружённые носителями сравнительно маломощных боеголовок.

Рудники на орбите

Разработка системы планетарной защиты потребует колоссальных затрат. Тем не менее, вложения в СПЗ, как и когда-то в «гонку вооружений», окупятся, ведь они пойдут на создание новых технологий. Умение изменять орбиты околоземных астероидов, а в перспективе и более массивных тел, в любом случае пригодится человечеству. Но не для того, чтобы отгонять космическую мелочь, а чтобы выводить астероиды на орбиту Земли.

Астероиды — это не только разрушительная мощь. Это ещё и тонны металлов. Обыкновенный хондрит состоит из железа на четверть и может считаться очень богатой рудой. А ведь есть цельнометаллические тела! Да и комета, если привести её на земную орбиту, может служить «танкером» и десятилетиями снабжать космические корабли метаном и водой. Захваченные «космические рифы» могут стать неистощимым источником ресурсов для освоения Солнечной системы.

Большинство технических проблем, мешающих созданию противометеоритной защиты, преодолимы. Межпланетные станции уже настигали астероиды, совершая мягкую посадку. Доставить к цели необходимое количество ядерной взрывчатки вполне реально. Одновременно поразить ракетами цель нельзя, но десятки аппаратов могут мягко опуститься на поверхность астероида, чтобы затем произвести одновременный подрыв зарядов.

Труднее будет разобраться с проблемами политическими и финансовыми. Пока астероид не показался на горизонте, затраты на систему планетарной защиты выглядят неоправданными. И кто будет контролировать систему, которая может служить оружием массового поражения? Это вопросы посложнее, чем вычисление орбит.

Книги-предсказатели будущего

Из подборки в подборку кочует Нострадамус, он же Мишель де Нотрдам, с 1555 до своей смерти в 1566 издававший принесшие ему славу астрологические альманахи.

Мишель Нострадамус – папа римский, сбежавшая собака и два поросенка

Существует легенда о том, как Нострадамус во время торжественного обеда предсказал судьбу двух поросят. Современники Нострадамуса рассказывали, что он помог королевскому слуге найти потерявшуюся собаку. Он напророчил папский престол будущему папе Сиксту V, — хотя это, скорее апокриф. Куда более достоверна история о том, что Нострадамус предсказал гибель на турнире французского короля Генриха II, после чего пользовался большим почетом при дворе его преемника.

Астрология в то время считалась серьезной наукой, и ее мэтры не принимали Нострадамуса всерьез, в его построениях они находили много ошибок. Он, скорее, принадлежал к поп-астрологии, и если искать аналогии в нашем времени, то на него похожи экстрасенсы или модные политологи, раскрученные благодаря участию в телешоу. Тем не менее, наследие Нострадамуса оказалось живучим, в его катренах до сих пор ищут будущее. Этому очень способствует то, что точных предсказаний в них мало, а под туманные и зловещие тексты Нострадамуса может подойти что угодно.

«…Невежды и ростовщики сожгут леса и задымят небо. Отрежут Солнце от всего живого. Погибнет все, но обреченные продолжат до агонии плясать и предаваться пиршествам…»

Может быть, это сказано об экологическом кризисе. А возможно, о чем-то другом. Это зависит от впечатлительности и фантазии читателя.

Пророком Мишель де Нотрдам был не самым лучшим, зато его по праву можно назвать гением самопродвижения. Стилистические находки Нострадамуса производили огромное впечатление на современников и отлично работают до сих пор.

Писатели-фантасты, лучи смерти, которых нет, и неправильные роботы

Интернет очень любит представлять в качестве пророков писателей-научных фантастов. В самом деле: Герберт Уэллс в «Войне миров» описал испепеляющие всё лучи смерти, которые никак не могут изобрести – с некоторой натяжкой их можно считать аналогом боевого лазера.

Айзек Азимов сделал своими героями роботов. В наше время роботы стали повседневной реальностью, но пока они совсем не похожи на человекоподобных героев научной фантастики – произведения Азимова кажутся устаревшими в том числе и из-за этого.

Писатели-фантасты, представляя будущее, отталкивались от своего настоящего: они могли представить стреляющий огнем бластер, но сеть интернет была вне их представления. Им было трудно вообразить смартфон. Беспилотники Роберт Шекли увидел в образе едва ли не одушевленной и опасной для всех страж-птицы – об этом идет речь в его одноименном рассказе.

В «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери жгут бумажные книги – они противостоят промывшему мозги обитателям этого мира телевидению. Но представить себе электронные книги, тысячами умещающие на крохотном носителе Брэдбери не сумел.

Оруэлл как зеркало тоталитаризма

Так что же, писатели не могут предсказывать будущее? Еще как могут – но только не то, где речь идет о машинах, инструментах и предметах обихода. Здесь совпадения с их книгами случайны и малозначимы. В «1984» Джордж Оруэлл гениально предсказал будущее при тоталитарных режимах. Для этого ему пришлось многое позаимствовать у прошлого, из истории сталинских чисток 30-х годов – но «промывание мозгов», новые сословия, жизнь внутри наглухо закрытого общества, существующего в условиях то ли реальной, то ли вымышленной войны Оруэлл предвидел блестяще. Вскоре после того, как вышла его книга, возник маоистский Китай – общество, очень похожее на то, что было описано в «1984». Такие примеры есть и сейчас.

Писатели, действительно предсказывающие будущее, видят в нем то, что относится к общечеловеческим вещам, к жизни социума. Бластеры и человекоподобные устройства их при этом не волнуют.

Иван Блиох, миллионер, предсказавший Первую мировую

Значит, технические детали находятся вне писательской оптики? Это не так – только здесь надо обращаться не к художественной литературе, а к книгам, написанным экспертами.

Есть очень интересная книга, известная только историкам. Специалисты считают ее великолепным примером настоящего – и при этом научно обоснованного пророчества. Она вышла в 1898 в 6 томах и называлась «Будущая война и ее экономические последствия», в качестве автора был указан Иван Блиох. Выпускник Берлинского университета и русский миллионер, банкир, занимавшийся, к тому же, железнодорожными концессиями и страховым делом, Блиох был член ученого комитета министерства финансов и деловым партнером министра, он получил дворянский титул.

Еще он писал о российских финансах (4 тома), о сельскохозяйственном мелиорационном кредите и многом другом. Точнее говоря, не писал, а руководил писавшими – на него работали команды тщательно подобранных, высококлассных специалистов. Над «Будущей войной» трудились офицеры генеральных штабов нескольких стран, в том числе и российского. Очевидно, это были молодые, незашоренные старым опытом специалисты, потому что выводы в шеститомнике делались революционные.

В нем шла речь о примате обороны перед наступлением, о многолетней войне на истощение, крахе экономик, огромной вероятности революций. Иными словами, Блиох и его команда предсказали не только ход Первой мировой войны, но и ее итоги, разрушение прежней Европы, наступление нового мира.

Их, разумеется, не услышали. «Будущая война» была встречена с большим скептицизмом. В вышедшей перед самой Первой мировой огромной «Военной энциклопедии» Сытина, которую составляли лучшие военные специалисты, выводы Блиоха критиковались:

— …Книга Блиоха встретила много возражений со стороны военных авторитетов, а последовавшие затем войны опровергли многие её выводы.

Но Блиох и его команда, в результате, оказались правы. Первую мировую не пережили не только Российская, Германская, Австро-Венгерская империя и Оттоманская Порта, но и издательство Сытина.

Из этого следует, что на написанные экспертами книги стоит обращать внимание. И предсказатели из специалистов выходят много лучшие, чем из тех, кто пишет художественную прозу.

«Вонгозеро» и пандемия

Но не стоит сбрасывать со счетов и беллетристов, у них тоже бывают такие удачи. Правда, здесь они связаны с движущимся в общем направлении коллективным трендом. Во второй половине ХХ века писатели очень полюбили жанр антиутопии – здесь есть блестящие литературные удачи, вроде постапокалиптической «Дороги» Кормака Маккарти.

Цивилизация рухнула, причиной этого стала эпидемия, межпланетная катастрофа, мутанты, новая сельскохозяйственная культура, умеющая мыслить («День триффидов» Джона Уиндема), и человечество выживает, как может… В благополучном мире, установившемся после Второй мировой, сильны ужасные предчувствия – к тому же живущие в сытости и безопасности люди любят, когда им щекочут нервы. А катастрофа и в самом деле произошла – появился коронавирус, началась пандемия.

Незадолго до этого отечественная писательница Яна Вагнер выпустила пользующийся большим успехом роман «Вонгозеро». Перед самой пандемией по нему был снят нашумевший сериал «Эпидемия». Так мы получили сбывшееся предсказание в чистом, ничем незамутненном виде. Вот только разрушения цивилизации в нашем, реальном, не книжном мире, к счастью, не произошло. Нам, как героям «Вонгозера», не нужно бежать на край света, вооружившись, чем Бог послал. Мы сидим в самоизоляции, работаем «на удаленке», и щекочем себе нервы, читая Яну Вагнер.

А более или менее достоверные картины будущего лучше, все же, искать у тех, кто профессионально изучает предмет. В трудах военных аналитиков, вирусологов, экономистов, социологов.

И в книгах тех, кто популяризует их идеи, переводит сложные для понимания вещи на понятный для массового читателя язык.

Свежие комментарии